Das Stück war der zweite Teil der Poesie-Trilogie des Regisseurs Pēteris Pētersons. Der erste Teil – „Motorrad“ von Imants Ziedonis – wurde 1967 im Daile-Theater aufgeführt. „Spiele, Spielmann!“ wurde auf Einladung des Intendanten Ādolfs Šapiro (Jahrgang 1939) im Jugendtheater inszeniert. Das Jugendtheater unter der Leitung von Ādolfs Šapiro war damals eine der wichtigsten Kultur- und Kunststätten in Lettland, und es ist auch Teil des Kulturkanons.

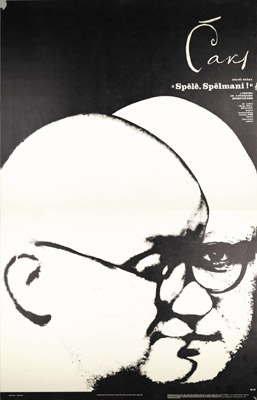

Das Textbuch von „Spiele, Spielmann!“ schuf Pēteris Pētersons in Zusammenarbeit mit dem Dichter Imants Ziedonis (1933–2013) auf Grundlage der Poesie von Aleksandrs Čaks (1901–1950) und einiger Auszüge aus dem in den Kulturkanon aufgenommenen, den Lettischen Schützen gewidmeten Werk „Betroffen von Ewigkeit“ (Mūžības skartie). „Spiele, Spielmann!“ war eine Kehrtwende in der Wiederanerkennung von Čaks, denn trotz seiner der sowjetischen Macht treuen Poesie wurde er zum Kosmopoliten und Dekadenten erklärt; er war also aus der Sicht der sowjetischen Ideologie unzuverlässig. Das Werk „Betroffen von Ewigkeit“ war sogar verbannt.

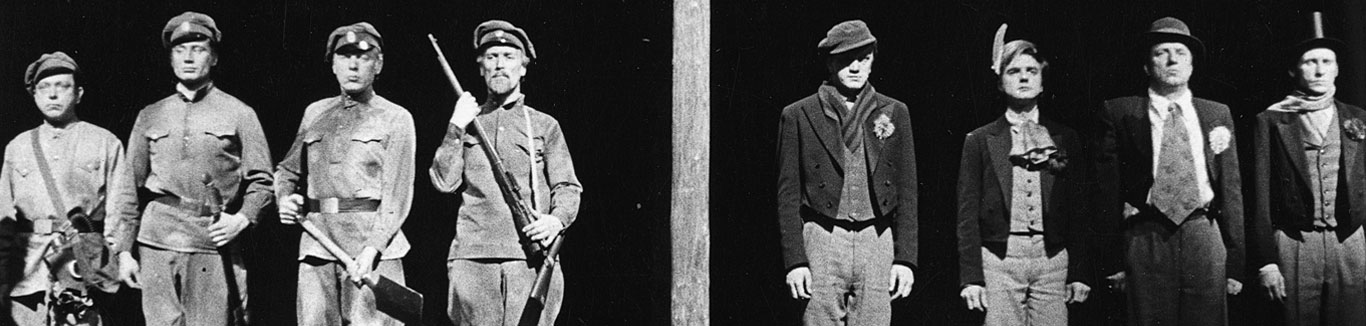

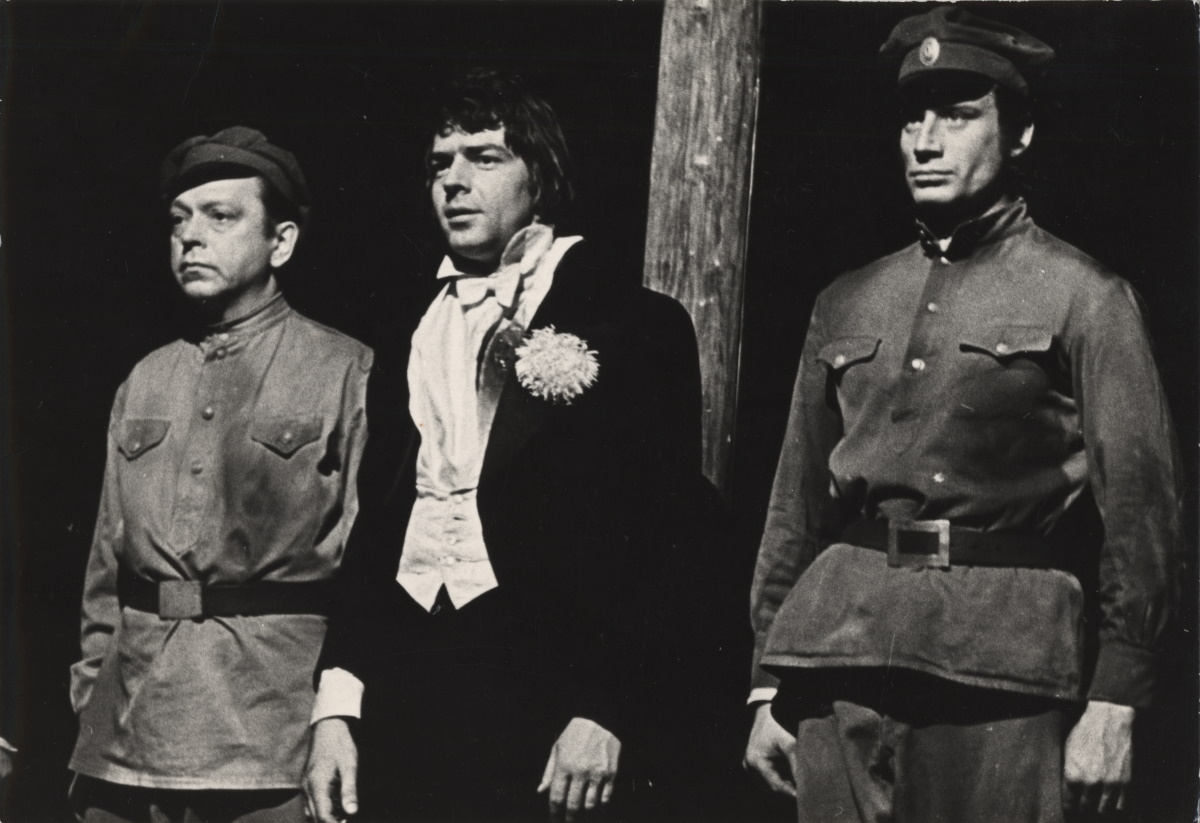

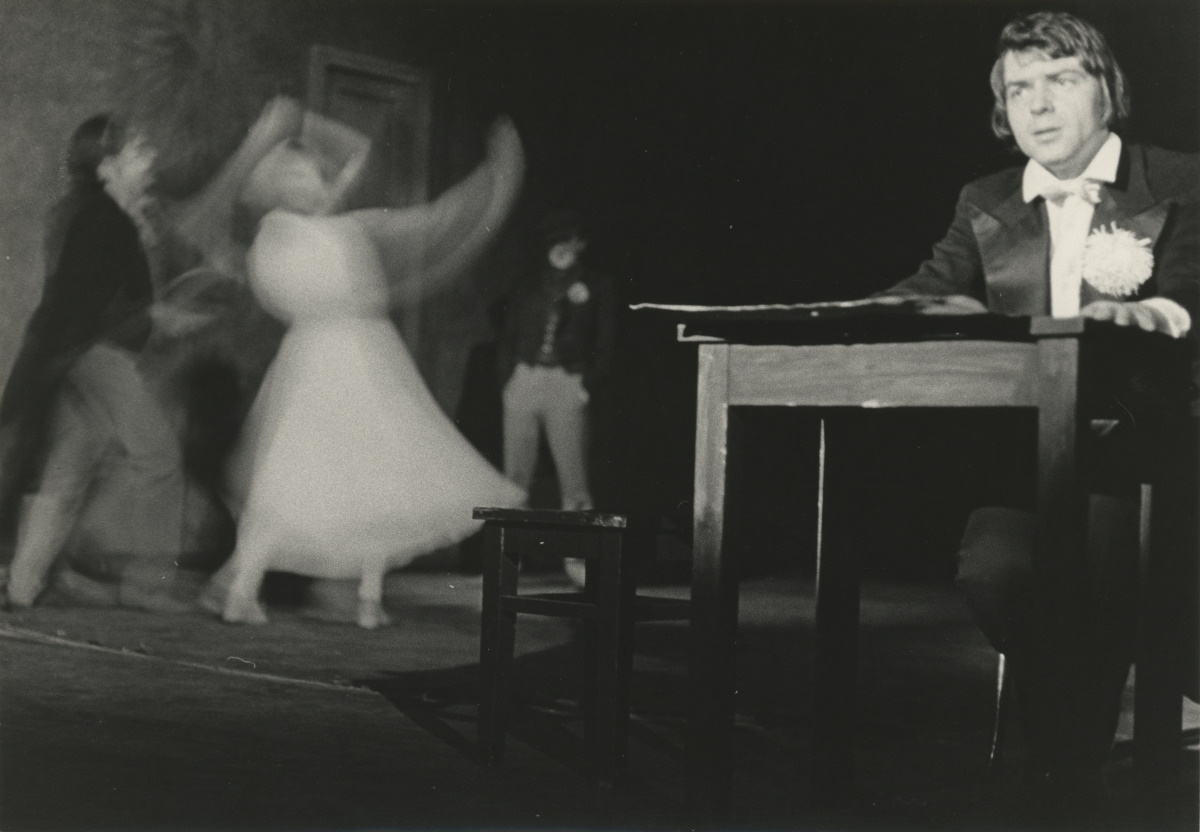

Im Mittelpunkt der Aufführung stand der von Imants Skrastiņš (1941–2019) dargestellte Dichter. In diesem Poesiedrama bestand der Hauptkonflikt in der Gegenüberstellung des Dichters und der Massengesellschaft oder der materialistischen Welt. Die Unfähigkeit, dem Dilemma zwischen dem Schaffenswunsch und der Unabhängigkeit des Kunstwerkes zu entkommen, spielte dabei eine große Rolle. Die Handlung beginnt mit einer Nacht im Leben des Dichters, in der er mit Todesgedanken aufwacht. Die ganze Aufführung sollte die Visionen und Träume des Dichters, seine Versuche, der Realität zu entkommen, darstellen. Die Figuren waren auch gewissermaßen unrealistisch: In Form von vier Personen erschienen vier Versfüße, die sowohl die verschiedenen Rhythmen als auch Seelenzustände symbolisierten. Unerwiderte Liebe war auch ein wichtiges Thema.

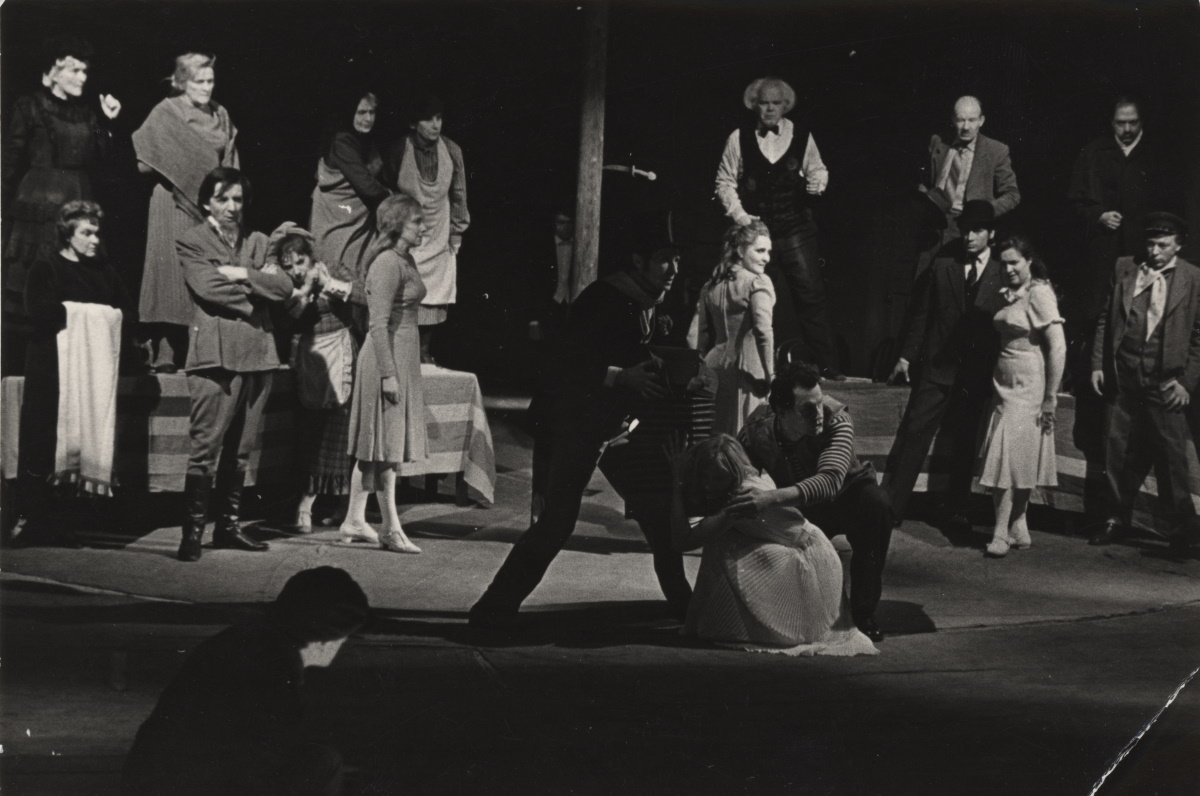

Neben dem gesprochenen Wort waren auch die anderen Ausdrucksmittel auf der Bühne sehr wichtig. Der Bühnenbildner Ilmārs Blumbergs (1943–2016) baute einen von Aleksandrs Čaks‘ Wohnung inspirierten abstrakten Raum mit deformierter Tür und einem langen Fenster im Hintergrund. Je nach Bedarf konnte sich der Raum in einen breiten Platz, das Brīvības-Boulevard (Brīvības bulvāris) oder einen Hinterhof verwandeln. Auch Requisiten wie Flaschen, Bierbecher oder Tintenfässer ähnelten den realen Objekten nur bedingt. Choreographin Elga Drulle (Jahrgang 1937) studierte mit Pēteris Pētersons dynamische Szenen ein, in denen die Großaufnahmen der Hauptfigur mit der Menschenmenge – der Schauspieltruppe – kontrastierte. Die Musik der Aufführung bestand hauptsächlich aus einzelnen Werken des in den Kulturkanon aufgenommenen Komponisten Imants Kalniņš (Jahrgang 1941) und beliebten Liedern von unbekannten Komponisten, deren Textautor Aleksandrs Čaks war. Zum ersten Mal war in der Sowjetzeit auf der Bühne die nahezu hymnische Liebeserklärung an die Heimat „Miglā asaro logs“ (Ein nebliges Fenster) zu hören.

ZeitgenossInnen erinnern sich im Kontext von „Spiele, Spielmann!“ an das völlige Vertrauen der SchauspielerInnen in den Regisseur, dadurch wurde eine hervorragende Leistung erzielt. Ilmārs Blumbergs bezeichnete die Leidenschaft der SchauspielerInnen als einzigartig: „Pētersons konnte einen so aufwühlen, dass er mit voller Leidenschaft spielte, was gar nicht so typisch für das lettische Theater ist. Alle waren so nervös, dass man das Gefühl hatte, bald wird es platzen. Vor einer Vorstellung ging Pētersons zu jedem einzelnen wie ein Pferdepfleger. Alle saßen da und zitterten – gelingt es oder nicht? Doch! Es schuf eine wunderbare Atmosphäre, die auch den ganzen Raum füllte.“ „Spiele, Spielmann!“ war besonders bedeutend für Imants Skrastiņš, der den Dichter darstellte. Anhand dieser Rolle entwickelte sich der junge Schauspieler uz einem erwachsenen Künstler. Er konnte in der Aufführung seine vokalen Fähigkeiten zeigen – die Poesie wurde nicht aufgesagt, sondern nuanciert gesungen und rezitiert.

„Spiele, Spielmann!“ folgte der letzte Teil der Poesie-Trilogie – „Menschenmysterie“ (1974) nach Werken des russischen Dichters Wladimir Majakowski (1893–1930). Diese Aufführung war komplizierter und experimenteller und wurde nur eine Saison gespielt.

Die Aufführung von „Spiele, Spielmann!“ von Pēteris Pētersons ist nicht aufgenommen worden. Sie bleibt nur in den Erinnerungen der TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen sowie in den Presseartikeln und in den Büchern über die Theatergeschichte.

Maija Treile, übersetzt von Ženija Minka