Das Poetische oder Lyriktheater war eine innovative Richtung innerhalb des lettischen Theaters, die der Regisseur Pēteris Pētersons Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre entwickelte, wobei es Bezüge zu entsprechenden Ansätzen im westlichen und russischen Theater seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gab. Der Regisseur erarbeitete eine einzigartige Bühnensprache, indem er auf ganz eigene Weise verschiedene Elemente des modernen existenzialistischen, absurden und epischen Theaters bzw. Dramas miteinander verschmolz. Unter Verwendung der von Imants Ziedonis, Aleksandrs Čaks und Wladimir Majakowski erschaffenen lyrischen Figuren entwickelte Pētersons in seinen Inszenierungen eine neue Bildlichkeit. Die anspruchsvolle Aufgabenstellung förderte erheblich die Professionalität der in die Inszenierungen involvierten Schauspieler des Daile-Theater und des Jugendtheater.

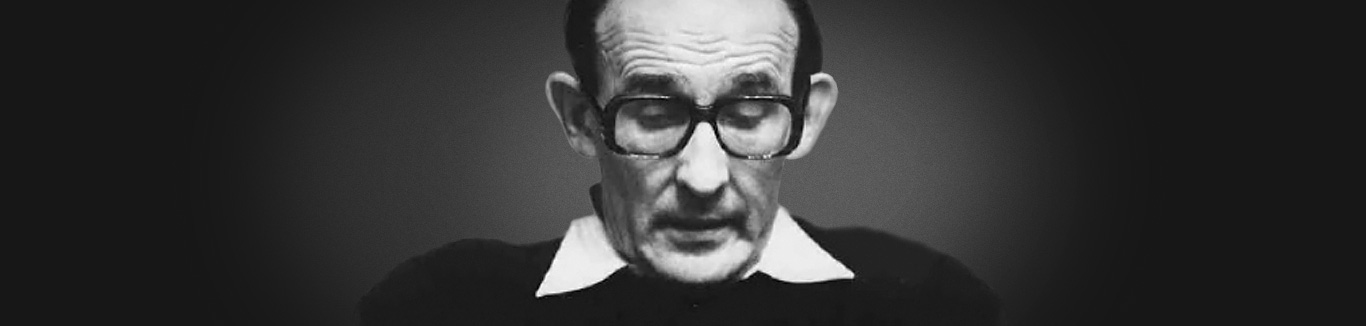

Pēteris Pētersons, der Sohn des Dramatikers und Druckereibesitzers Jūlijs Pētersons (1880–1945), war vielseitig begabt. Neben seiner Tätigkeit als Theaterregisseur und Dramatiker betätigte er sich auf dem Gebiet der Dramentheorie und -kritik, wirkte als Publizist und Übersetzer aus dem Französischen und war von 1964 bis 1971 Chefregisseur des Daile-Theaters, 1997 Abgeordneter im Rigaer Stadtrat (Rīgas Dome) sowie von 1993 bzw. 1994 bis zu seinem Tod Vorsitzender des Rigaschen Lettischen Vereins (Rīgas Latviešu biedrība, wörtl. Rigaer Verein der Letten) bzw. Leiter des Lettischen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts (ITI).

Die künstlerische Leitung des Daile-Theaters übernahm Pēteris Pētersons von dem ebenfalls in den lettischen Kulturkanon aufgenommenen Regisseur Eduards Smiļģis (1886–1966), dessen Arbeitsansatz er weitgehend fortsetzte. (Der Intendantenwechsel war nicht unumstritten und wurde in der lettischsprachigen Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutiert; in seinem „Spiel mit Verkleidungen“ Bastards (Der Bastard – im Sinne eines außerhalb des allgemeinen Konsens Stehenden, siehe Rezension von Baņuta Rubesa), das Smiļģis gewidmet ist, setzt sich Pētersons mit diesem Thema intensiv auseinander.) Smiļģis‘ am Daile-Theater entwickelte Richtung des Spieltheaters hob sich ab von der realpsychologischen Schule, die im sowjetlettischen Theater bis dahin dominiert hatte, und auch Pētersons‘ Lyriktheater baute die Richtung des Spieltheaters weiter aus. Entwickelte Eduards Smiļģis seine abstrakten Theaterformen auf Grundlage seiner genialischen Intuition, so basierten sie bei Pēteris Pētersons auf umfassendem theoretischen Wissen.

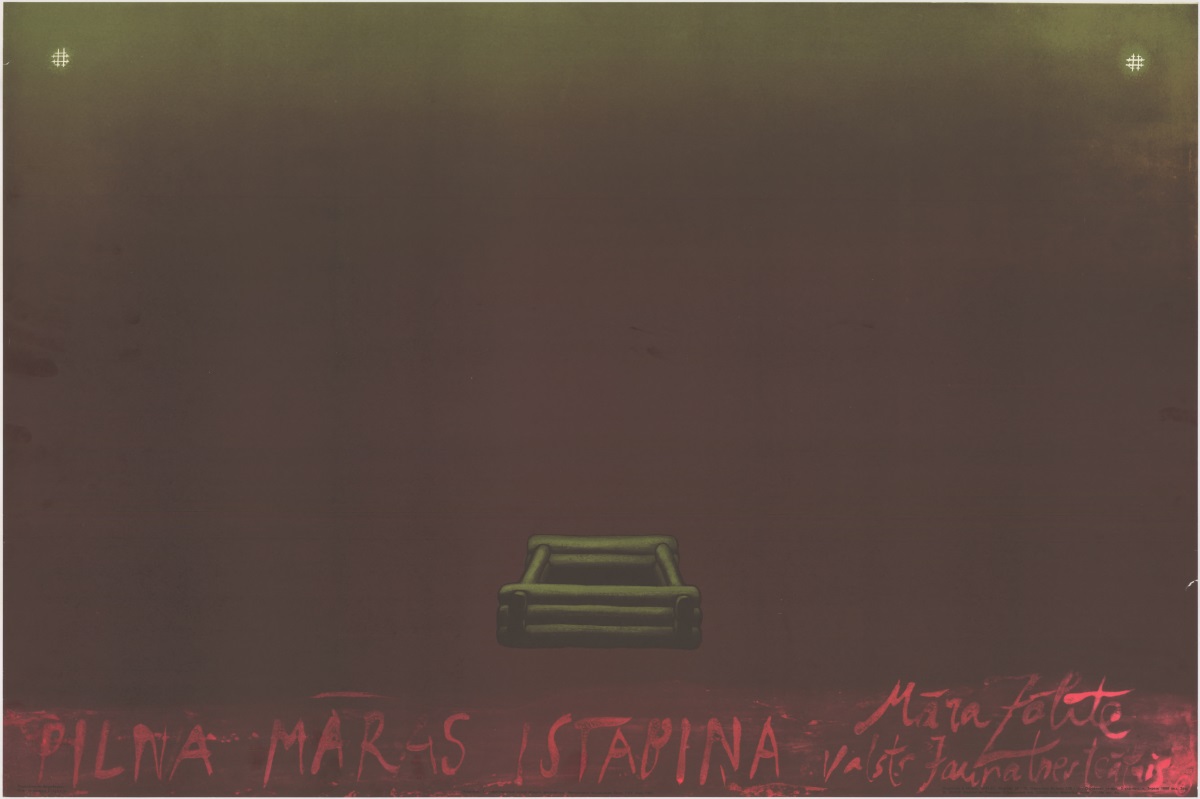

In dem Genre des Lyriktheaters, dessen gesamtes sprachliches Material ausschließlich aus Gedichten besteht, inszenierte Pēteris Pētersons eine Trilogie: „Motocikls“ entstand 1967 noch am Daile-Theater; „Spiele, Spielmann!“ (Spēlē, spēlmani!, 1972) und „Das Mysterium vom Menschen“ (Mistērija par Cilvēku, 1974) inszenierte er hingegen als Gastregisseur am Jugendtheater im Auftrag von dessen künstlerischem Leiter und Chefregisseur Adolf Shapiro (*1939).

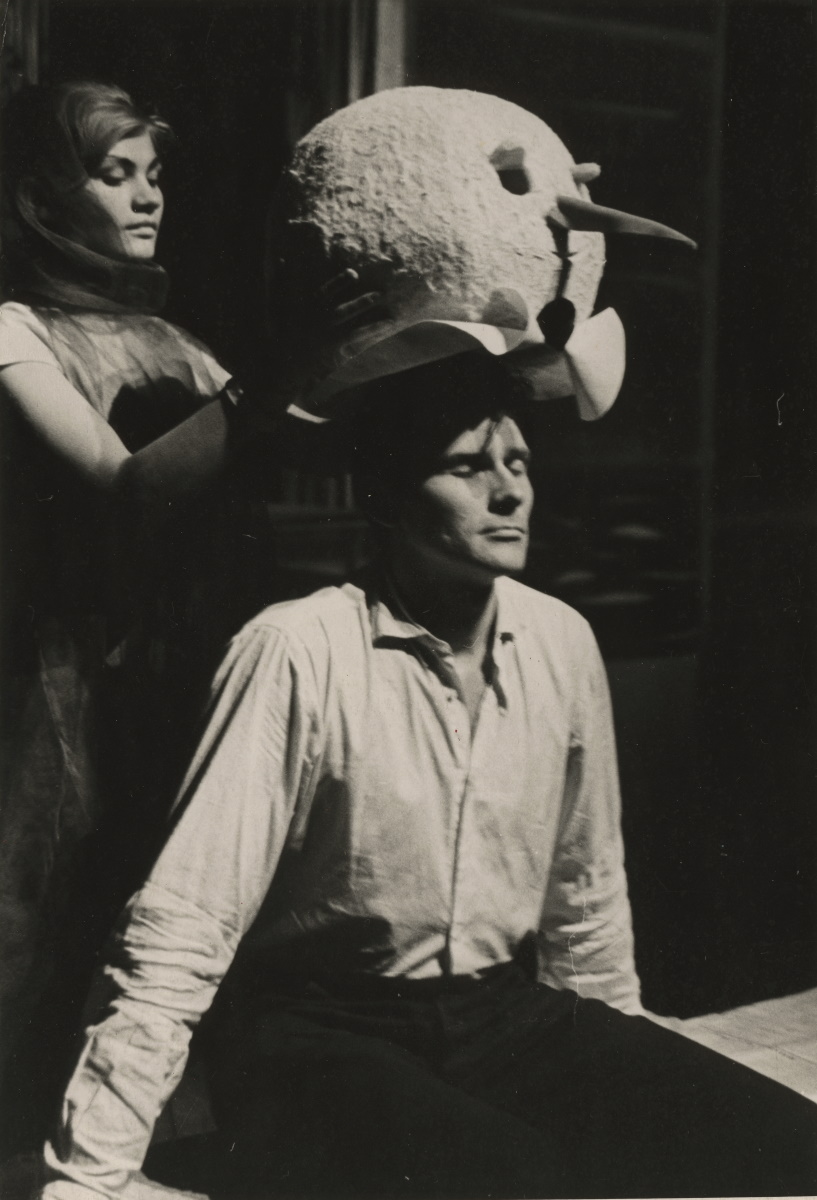

Die Grundlage von „Motocikls“ („[Das] Motorrad“, verkappt jedoch auch „Mottozyklus“) bilden Gedichte aus dem 1965 erschienenen gleichnamigen Gedichtband von Imants Ziedonis (1933–2013) sowie aus seinem 1968 erschienenen – und in den Kulturkanon aufgenommenen – Band „Ich gehe in mich hinein“ (Es ieeju sevī). Mit Imants Ziedonis arbeitete Pēteris Pētersons auch an der Textkomposition der beiden folgenden Lyriktheaterinszenierungen zusammen.

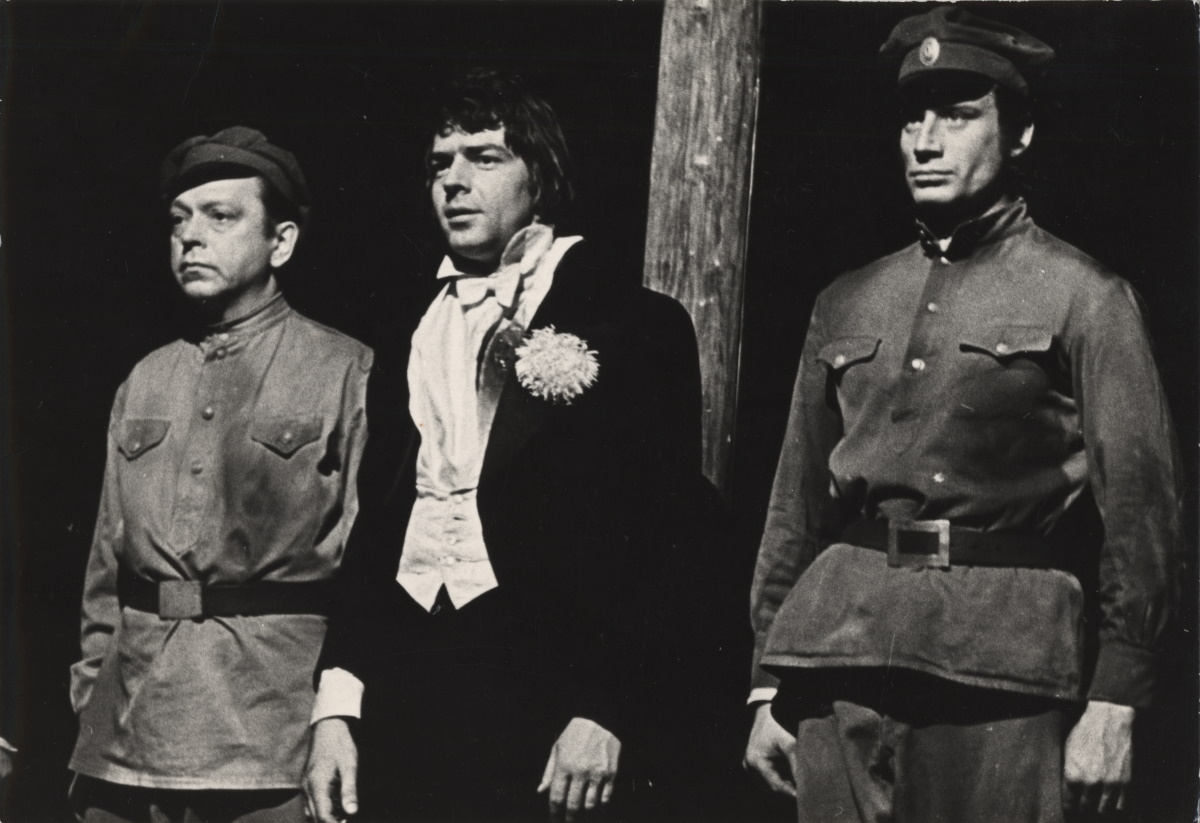

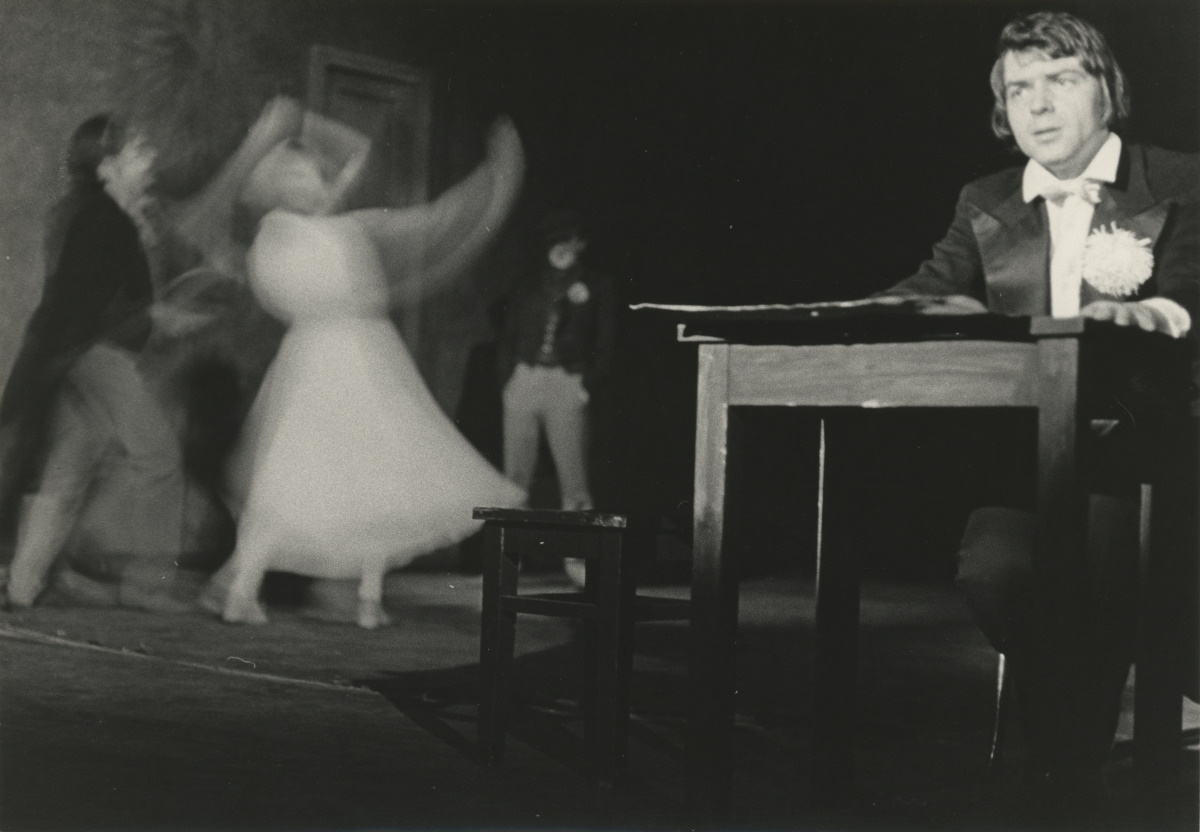

Das Material für die in den Lettischen Kulturkanon aufgenommene Inszenierung „Spiele, Spielmann!“ waren Gedichte und Fragmente aus Erzählungen von Aleksandrs Čaks (1901–1950) sowie aus dessen ebenfalls in den Kulturkanon aufgenommenem Poem „Die von der Ewigkeit berührten“ (Mūžības skartie, 1937/39), das den Kämpfen der Lettischen Schützen während des Ersten Weltkriegs gewidmet ist – und während der sowjetischen Okkupation Lettlands auf der Liste der auszusondernden Literatur stand; nur ein einzelner Gesang des Poems wurde 1967 in Sowjetlettland veröffentlicht (Sprediķis Piņķu baznīcā / Predigt in der Kirche von Piņķi, Karogs № 11/1967), und erst von diesem Zeitpunkt an wird „Die von der Ewigkeit berührten“ in der sowjetlettischen Presse überhaupt erwähnt. „Spiele, Spielmann!“ erlebte einen grandiosen Erfolg und stand sechzehn (!) Spielzeiten lang auf dem Spielplan des Theaters. Die Hauptrolle des Dichters avancierte zum Höhepunkt der künstlerischen Biographie des Schauspielers Imants Skrastiņš (1941–2019).

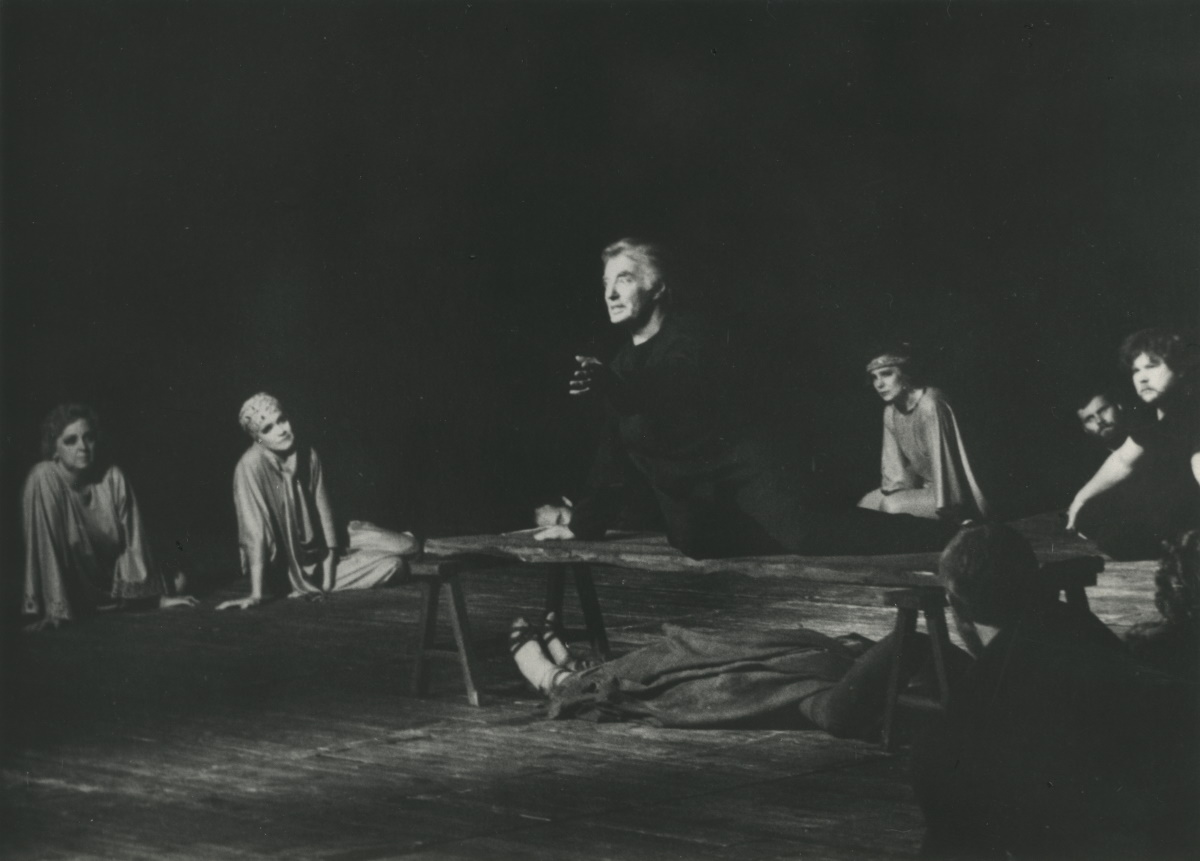

Für das „Mysterium vom Menschen“ wurden neben Gedichten und den Poemen „Darüber“ (1923), „Die Wirbelsäulenflöte“ (1916) und „Wolke in Hosen“ (1915) des russischen Dichters Wladimir Majakowski (1893–1930) auch dessen poetische Autobiographie „Ich selbst“ (Я сам, 1922–1928) sowie seine Tragödie „Wladimir Majakowski“ (1913) und sein Drama „Mysterium buffo“ (1918/21) verwendet. Fragmente dieser dichterischen Werke verknüpften Pētersons und Ziedonis frei zu einer neuen Komposition, wobei sie ein eigenständiges System poetischer Figuren kreierten.

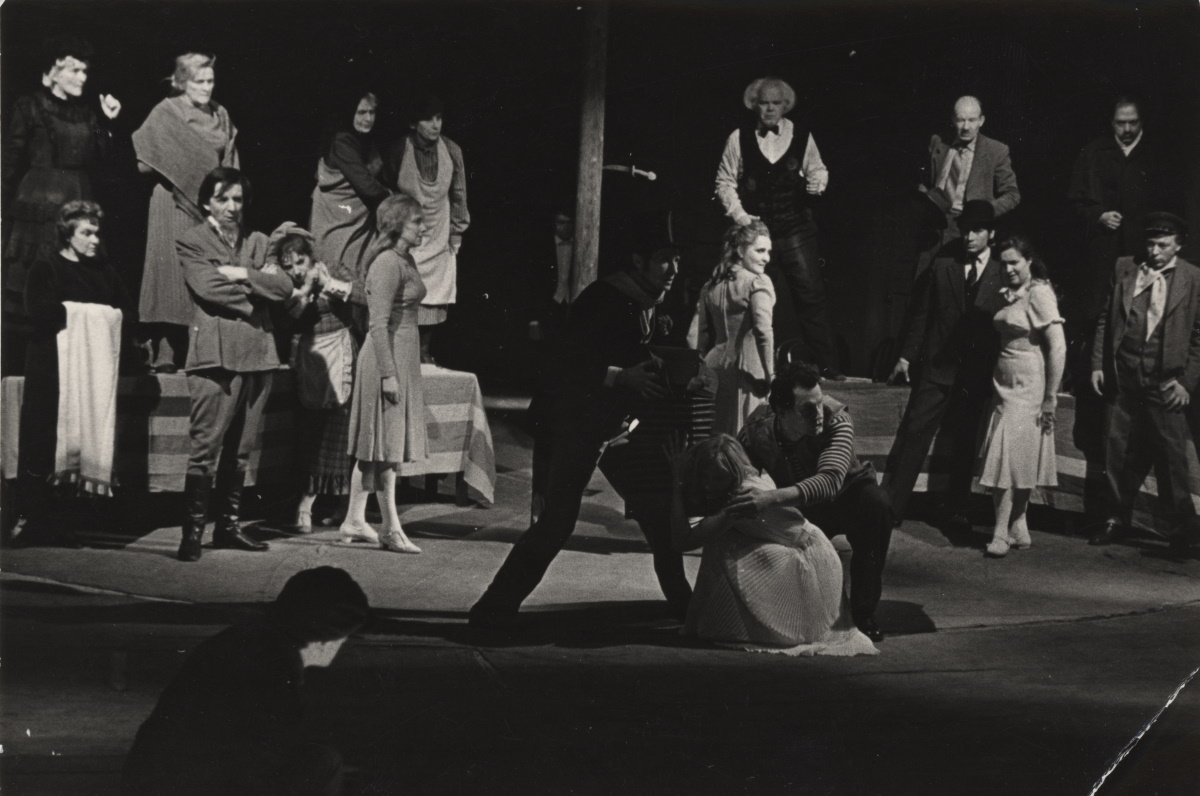

Pētersons‘ Herangehensweise an das Lyrikmaterial war eine analytische. Das Innovative bestand darin, daß er den poetischen Inhalt inszenatorisch mit Mitteln des epischen Theaters wie Verfremdungseffekten, Nacherzählen der Ereignisse statt ihrer Darstellung, Souveränität einzelner Szenen etc. realisierte, die der Dramatiker, Regisseur und Theatertheoretiker Bertolt Brecht (1898–1956) ursprünglich erarbeitet hatte, um auf der Bühne über soziale Brennpunktthemen zu sprechen. Das Ergebnis war eine unverwechselbare Intonation der Pētersons’schen Inszenierungen, in denen sich poetische Emotionalität und ironische Distanz auf untraditionelle Weise verbanden, wobei den nonverbalen Bühnenelementen wie Musik, Choreographie und Bühnenbild herausragende Bedeutung zukam.

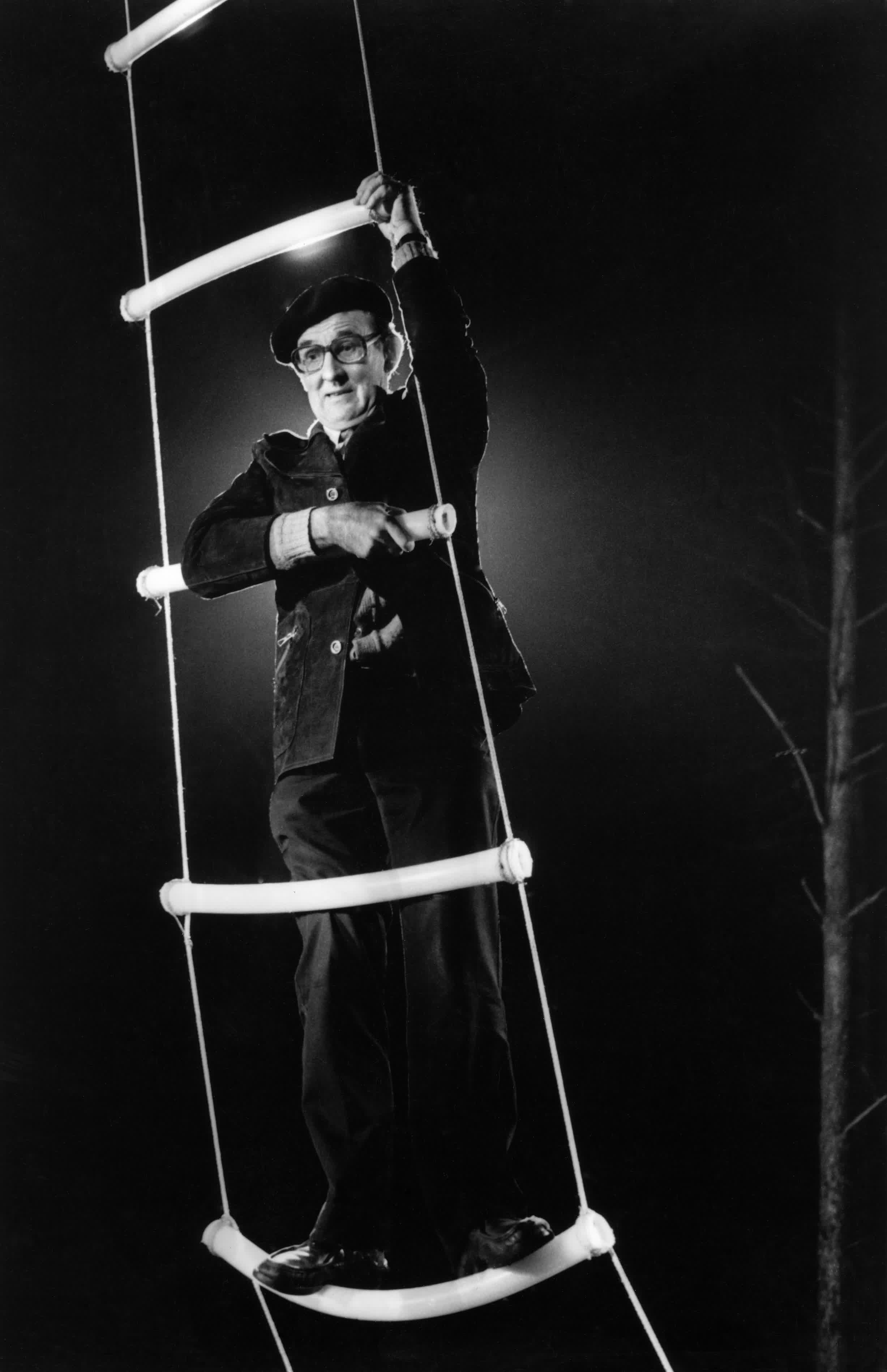

Insbesondere die Darsteller der zentralen Protagonisten der Inszenierungen wurden vor große künstlerische Herausforderungen gestellt. Den Menschen im „Mysterium vom Menschen“ sowie die Rolle des Pičs in „Motocikls“ verkörperte der in den Kulturkanon aufgenommene Schauspieler Uldis Pūcītis (1937–2000) gleichermaßen poetisch emotional wie ironisch distanziert, wobei er sich als zeitgemäßer und herausragender Lyrikinterpret bewies.

An Pēteris Pētersons‘ Lyriktheater erinnert man sich in Lettland bis heute als an eines der legendärsten Kapitel des lettischen Theaters überhaupt. Leider wurde keine einzige dieser herausragenden Inszenierungen des Regisseurs aufgezeichnet, was die flüchtige Natur der Theaterkunst eindringlich veranschaulicht.

Maija Uzula-Petrovska, übersetzt von Matthias Knoll