Hatte denn Lettland eine Königin? Diese Frage kommt unweigerlich jeder Betrachterin und jedem Betrachter der mit gekröntem Frauengesichtsprofil verzierten lettischen 1- und 2-Euro-Münzen in den Sinn. Diese exemplarische Irritation vererbten die lettischen Euro-Münzen von der ehemaligen Nationalwährung Lats. In dem größtenteils so frigiden Geldtausch stellt die Designsprache des lettischen Geldes spannende Fragen, reflektiert den Zeitgeist, eröffnet philosophische Grundsatzthemen und tangiert sowohl die intellektuelle als auch die emotionale Facette eines jeden Menschen.

Die lettische Zentralbank „Latvijas Banka“ ebnete seit dem Jahr 1993 unter der Leitung des bedeutenden Plakatkünstlers Laimonis Šēnbergs (1947) mit einer couragierten Aufgeschlossenheit und kühner Betrachtung von Grenzen des technologisch Machbaren zahlreichen Designinnovationen der Numismatik den Weg. Vom ersten Tag gehörte es zu den Leitmotiven der Münzdesignausschreibungen von „Latvijas Banka“ eine möglichst breite thematische Aufstellung, die neben numismatisch typischen politisch-historischen Fragestellungen auch Motive von Kultur, Natur, Sport, diversen Bräuchen und Kulturphänomenen als gleichwertige Inspirationsquellen betrachtete. Die zwingende Auseinandersetzung der jeweiligen schöpferischen Intention mit technologischen Errungenschaften des jeweiligen Momentums bildete die zweite entscheidende Maxime. Da Lettland selbst keine Münzen prägt, brachte der kreativ-technologische Anspruch der Letten die weltweit führenden Münzprägestätten an ihre Leistungsgrenzen und führte zu technologischen Innovationen bei zahlreichen Traditionshäusern.

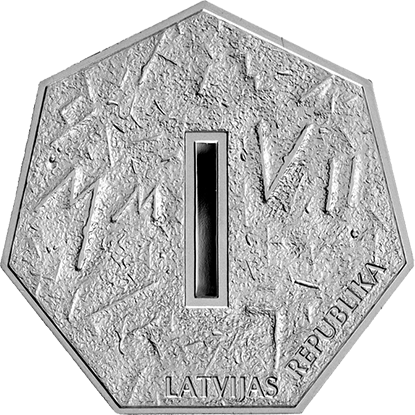

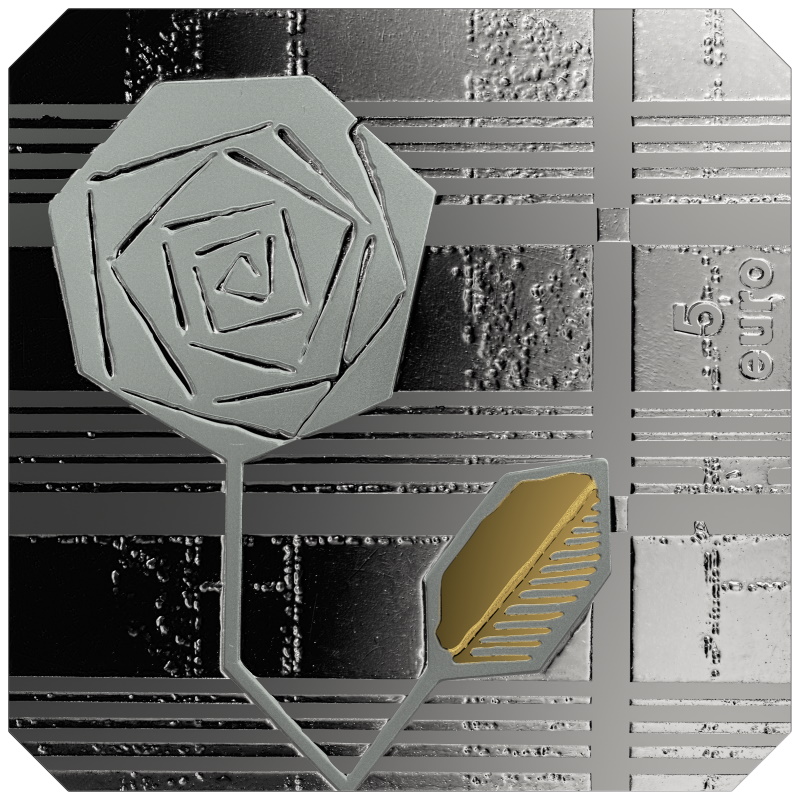

Die lettischen Münzen brechen mit Konventionen bei Formgestaltung sowie der Wahl von Material und der Farbepalette. So ist der Name „Lindenblatt“ (lett.: „Liepas lapa“) gleich das Programm der 5-Euro-Silbermünze (Design: Mārcis Kalniņš, Gussform: Ligita Franckeviča) aus dem Jahr 2020 (Koninklijke Nederlandse Munt). Die Blattspreite mit ihrer Nervatur auf der Vorderseite und dem rückseitigen Straßengeflecht eines Kartenausschnitts der Innenstadt von Riga greift das Dichotomie-Paradoxon im Verhältnis zur planetaren Ökologie und der urbanisierten Menschheit als ihre zivilisatorische Herausforderung der Gegenwart auf. Diese Fragestellung verkörpert das 32,00 Millimeter kleine Blättchen aus recyceltem Silber im buchstäblichen Sinn. Mit ihrer ebenfalls markanten siebeneckigen Gestalt verweist die silberne „Ziffernmünze“ (lett.: „Ciparu monēta“; Design: Ilmārs Blumbergs, Gussform: Jānis Strupulis; Münze Österreich, 2007) mit einem Nominalwert von einem Lats auf den globalen Ursprung menschlichen Wissens und die Nähe des Fremden in jedem von uns, dass die orientalistisch und römisch gemusterten Felder der beiden Münzseiten zum Ausdruck bringen.

Wie die internationale Auszeichnung der vorher beschriebenen 1-Lats-Silbermünze bezeugen weitere Preisverleihungen bei gewagten Designformen der lettischen Münzen die Anerkennung der globalen numismatischen Fachgesellschaft, deren ästhetische Einstellungen die lettischen Münzdesigner mit einer dem nationalen Dichterpaar Rainis (1865–1929) und Aspazija (1865–1943) gewidmeten 5-Euro-Silbermünze (lett.: „Rainis un Aspazija“; Design: Arta Ozola-Jaunarāja, Gussform: Ligita Franckeviča; Lietuvos Monetų Kalkyla, 2015) erweiterten. Diese Münze besteht aus zwei abgerundet-eckigen Einzelteilen. Lediglich beim Zusammenfügen dieser positiv-negativ kontrastierenden Hälften mit abgerundeten Ecken bildet sich eine kreisförmige Münze.

Neben der zehneckigen Form begeisterte die internationalen Juroren (Nebenpreis „Most Artistic Coin“ des „The Coin oft he Year“ in 2018) die Replikation vom Funkeln eines edlen Diamanten in der bildnerischen Wirkung von insgesamt 25 (für je ein Jahr der wieder freien Wirtschaft stehenden) heterogen geschliffenen und inkongruent gegenseitig einwirkenden Flächen auf dem rückseitigen Feld der 5-Euro-Silbermünze „Nationale Privatwirtschaft“ (lett.: „Nacionālais uzņēmējs“; Design: Paulis Liepa, Gussform: Ivars Drulle; Lietuvos Monetų Kalkyla, 2016).

Genauso wie die unkonventionelle Formgestaltung der Münzen von „Latvijas Banka“ erfreuen sich auch ihre Materialexperimente internationaler Anerkennung. Zur Ehrung des zeitweilig in Lettland angesiedelten deutschen Chemikers Heinrich Rose (1795–1864) entstanden insgesamt drei bimetallische „Zeitmünzen“ (lett.: „Laika monētas“; I bis III; Design: Laimonis Šēnbergs, Guss: Jānis Strupulis; Münze Österreich, jeweils 2004, 2007, 2010), in denen ein Silberring den runden Kern aus dem von Rose entdeckten Niob umfasst. Dank der von diesen 1-Lats-Münzen vorgeführten Vorteile findet nun dieses Metall in der Münzenprägung breitere Anwendung. Dieses ursprünglich hellgraue Metall – unterschiedlichen Hitzestufen ausgesetzt – verändert seine Farbe, was ihn für Münzen geradezu prädestiniert. Das beweisen auch die drei prächtigen Niob-Färbungen der lettischen „Zeitmünzen“ in Blau, Rot-Violett und Grün.

An der Bernsteinküste der Ostsee ist es kaum verwunderlich, dass gerade der Hand eines lettischen Designers die erste „Bernsteinmünze“ (lett.: „Dzintara monēta“; Design: Aigars Bikše; Rahapaja, 2010) der Welt entsprang. Diese 1-Lats-Münze regt zum Austausch über die von Menschen verursachten Klimaveränderungen auf, in dem sie zu einem Blick durch den in den Münzenkern gesetzten 40 Milliarde Jahre alten Naturstein einlädt. Der Einsatz von Bernstein war für die Präger ähnlich herausfordernd wie der ein Jahr später gefolgte Auftrag der „Steinmünze“ (lett.: „Akmens monēta“; Design: Laimonis Šēnbergs, Gussform: Jānis Strupulis; Rahapaja, 2011). Bei dieser 1-Lats-Münze umschließt ein Silberring ihren Granitkern, womit das lettische Eigenempfinden von Beständigkeit und Robustheit gefeiert wird.

Das sind nur einige der zahlreichen Beispiele, wie Wagnis zu technologischer Innovation und ein unkonventioneller bildnerischer Ausdruck der lettischen numismatischen Designkunst ein internationales Renommee verschaffte, das gegenwärtig von anderen Designarten kaum eingeholt werden kann. Mit einem der jährlichen Preise des „Deutschen Münzen Magazins“ erhielt die 10-Lats-Goldmünze „Gaffelsegelschoner Julia Maria“ (lett.: „Gafelšoneris „Julia Maria““; Design und Gussform: Jānis Strupulis; Valcambi, 1997) als erste eine internationale Auszeichnung. Kaum ein Jahr verging seither, ohne dass die lettischen Münzen eine oder mehrere internationale Designauszeichnungen nach Hause holten. Bei dem jährlichen internationalen Wettbewerb „Coin of the Year“ des namhaften Fachmagazins „World Coin News“, das weltweit herausragende Designerrungenschaften und -Innovationen der Numismatik auszeichnet, erhielten lettische Lats- und Euro-Münzen bis dato insgesamt acht Nebenpreise.

Ausgerechnet die Simplizität der Formsprache im Design der 1-Lats-Silbermünze „Millennium. Knopf“ (lett.: „Millenium. Poga“; Design: Gunārs Cīlītis nach Konzeptidee von Maija Bārzdiņa, Gussform: Jānis Stripulis; The Royal Mint, 1999) führte in ihrer unanfechtbaren Kongruenz mit der so humanistisch klaren Botschaft dieses Kunstwerks 2001 zum ersten lettischen Nebenpreis („Most Innovative Coin“). Vor dem Hintergrund der Katastrophen des 20. Jahrhunderts lud die Millennium-Münze zur Jahrtausendwende jeden Einzelnen weltweit ein, darüber zu reflektieren, was seine diversen Bestimmungen in historischen Umbrüchen sein mögen. Das geschieht über eine restlos asketische Formsprache, die den Fokus jeden Betrachters auf die beiden in der Mitte der Münze senkrecht übereinander positionierten Knopflöcher richtet und damit ihn mit seiner individuellen Verantwortung und dem jeweiligen Handlungsraum eines ins Geflecht der gesellschaftlichen Ereignisse eingebundenen Zeitzeugen konfrontiert.

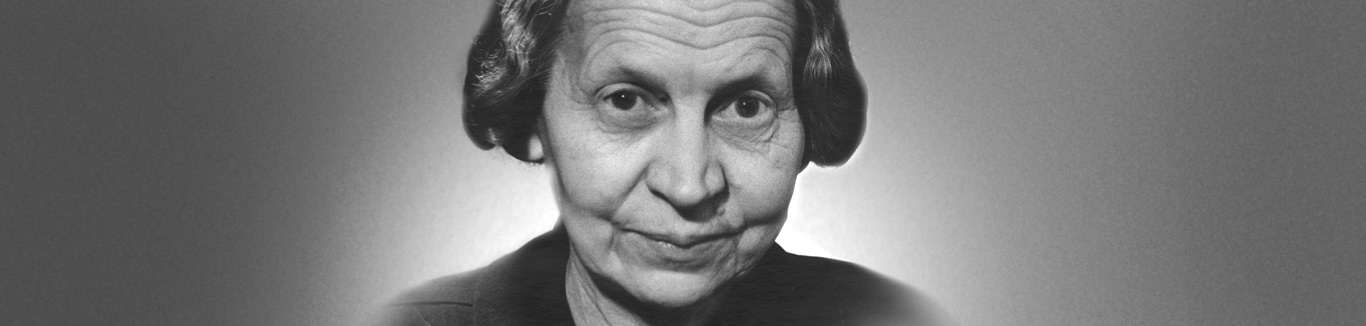

Zwar gehört die ein Jahrzehnt später erschaffene 20-Lats-Goldmünze visuell zu einer anderen Kunstepoche und diesen Kontrast verstärkt auch die Dualität der verwendeten Metalle (Silber bzw. Gold), jedoch bilden die Botschaften beider Kunstwerke ein Kontinuum. Die Jahreszahl 1922 der „Münze Lettlands“ (lett.: „Latvijas monēta“; Gussform: Ligita Franckeviča nach dem Entwurf von Teodors Zaļkalns (1867–1972); Münze Österreich, 2008) versucht es bei weitem nicht, uns in die Irre zu führen. Die Vorderseite der Münze ziert das Abbild eines Flüchtlingsmütterchens aus dem Ersten Weltkrieg, das Zaļkalns mit seiner ebenfalls in den Kulturkanon erhobenen Skulptur aus 1915 zu einem der maßgeblichen Wendepunkte der lettischen Bildhauerei machte. Die Rückseite mit den in Gold erstarrten Brotlaib und Milchkanne erfasst eine Szene des bäuerlichen Stilllebens, das im historischen Kontext der Zerwürfnisse des 20. Jahrhunderts die Ruhe eines Versprechens vom Gelobten Land den Letten vermittelt.

Bei dieser Münze handelt es sich um die Umsetzung eines als Gipsgussform museal erhaltenen Münzentwurfs des äußerst bedeutsamen lettischen Bildhauers Teodors Zaļkalns. Im Kontext der Tragödien der beiden Weltkriege, dem Schaffen von Zaļkalns in der Zeit des lettischen Freistaates und seiner späteren Kollaboration mit der sowjetischen Besatzung sowie in der tatsächlichen Prägung dieser Münze rund 110 Jahre nach ihrem Entstehen in der wieder freien Republik Lettland und im neuen Jahrtausend zeichnet dieses Kunstwerk die identitäre Vielschichtigkeit der Letten auf, die nur eine derart klare und schlichte Formsprache aufgreifen kann. Desto beeindruckender war auch dieser in so vielerlei Hinsicht historischen Münze verliehene Hauptpreis als „The Coin of the Year 2010“.

Zehn Jahre später verdiente die vergoldete 5-Euro-Silbermünze (lett.: „Medus monēta“; Design: Artūrs Analts; Lietuvos Monetų Kalkyla, 2018) in Form einer Honigwabe mit einem patriotisch ökologischen Statement zum Schutze von Honigbienen erneut die höchste numismatische Auszeichnung als „The Coin oft he Year 2020“ für Lettland. Durch den Einsatz von technologisch äußert fortschrittlichen und gewagten Lösungen erreicht diese Münze im Zusammenspiel von Silber und seiner Vergoldung einen derart natürlichen visuellen Effekt, dass dabei gar Reize einer geschmacklichen Versuchung erzeugt werden.

Angesichts der lettischen Geldtradition verwundert auch so eine Entwicklung kaum. Die lettische nationale Währung Lats entstand erst Ende Sommer 1922 – knapp vier Jahre nach der Ausrufung der Republik. Wegen der noch bis zum August 1920 andauernden Freiheitskämpfe und im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern desaströsen ökonomischen und humanitären Folgen des Ersten Weltkrieges bediente sich Lettland diverser monetärer Zwischenlösungen. Die Geschichte wiederhole sich für die Letten mit dem – einem bunten Spielgeld ähnelnden und unter Hyperinflation leidenden – „lettischen Rubel“ als einer Übergangswährung am Anfang der neunziger Jahre. Die endgültige Einführung der eigenen Währung (1922 bzw. 1993) markierte so auch emotional eine Befriedung und den Beginn der Blütezeit der ersten Unabhängigkeitsperiode sowie das Ende der Geldentwertung und eine wirtschaftliche Stabilisierung nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit.

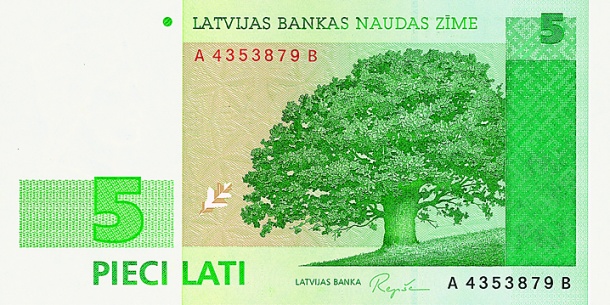

Hinzu kommt aber eine weitere lettische Besonderheit. Zur dramatischen Zeit der großen Depression brachte die Lettische Zentralbank eine 5-Lats-Silbermünze (Design: Rihards Zariņš; The Royal Mint, 1929) mit einem Feingehalt von 83,5/1000 in Umlauf, womit der Lats auf einen Schlag zum Stabilitätsmaß aller Dinge in sonst unsicheren Zeiten avancierte. Auch hier besteht eine gewisse historische Parallelität zur Periode der wiederhergestellten Unabhängigkeit: Bei der Wiedereinführung von Lats übertraf die Stabilität der neu eingeführten Währung stark die pessimistischen Wirtschaftsprognosen der lettischen Zentralbank, deretwegen sie einen vorsichtig hohen Nominalwert von Lats ansetzte. So teilte Lats bei seinem zweiten Einsatz zusammen mit dem Pfund die Ehre der nominal teuersten Währungen der Welt. Dies hatte aber die wirtschaftspsychologische Folge einer als stark und stabil empfundenen Währung.

Diese Silbermünze schmückte ein Frauenprofil in Volkstracht mit einer traditionellen Krone auf ihrem Haupt. Unwillkürlich dachte man, es sein ein Portrait der die Spitze des Freiheitsdenkmals zierenden Frauenfigur. Wenn auch die beiden Frauenbildnisse keinen Bezug zueinander besaßen, tragen sie beide bis heute den gemeinsamen Spitznamen „Milda“.

Gegen Ende des ersten sowjetischen Besatzungsjahres wurde der Lats durch den sowjetischen Rubel ersetzt und am 25. März 1941 endgültig aus dem Verkehr gezogen. Die ca. 3,6 Millionen der 5-Lats-Silbermünzen wurden in die Sowjetunion ausgeführt.

So avancierten die von den lettischen Familien aufbewahrten 5-Lats-Münzen zu einem Symbol für das verlorene freie Lettland. Man stellte Broschen und Anhänger aus ihnen her und sie wurden zu einem begehrten Geschenk bei Hochzeiten und Taufen. Diejenigen im Besitz dieses symbolischen Schatzes trennten sich von ihm kaum. Die Münze wurde vererbt und verehrt. Man verwendete sie auch als Geheimsymbol für die verbindende kritische Haltung der Besatzung gegenüber.

Die Gesamtschau dieses historischen Überblicks lässt mit Sicherheit schon vermuten, dass die Trennung von Lats zugunsten von Euro den Letten im Jahr 2014 nicht ganz leichtfiel. Dem trat man mit der Fortsetzung der so emotional prägenden Geschichte dieser Währung in Gestalt von „Milda“ auf den nationalen Seiten der 1- und 2-Euro-Münzen entgegen. Die ebenfalls sehr geliebten und nicht zuletzt höchst ästhetischen Lats-Scheine leben in der Gestaltung der Innenräume der Lettischen Nationalbibliothek fort.

Die Lats-Scheine schmückten eine Eiche für die Stärkegabe der Letten, der „Schicksalsfluss“ Daugava als der historische Handelsweg, der die Begierden fremder Mächte weckte, die Letten stets zugleich verband und – wie auf eine besonders zerstörerische Weise durch ihre Funktion als Front im Ersten Weltkrieg – brutal trennte. Ein lettisches Bauerngehöft als Urkeimzelle der Letten (ebenfalls eines der Artefakte des lettischen Kulturkanons), ein Segelschiff für die lettische Weltgewandtheit und -Offenheit sowie das Porträt von Krišjānis Barons (1835–1926) als dem Sammler der lettischen Volkslieder „Dainas“. Auch die Milda lebte in dem neuen Lats als Wasserzeichen aller Scheine fort.

Die Lats-Münzen der zweiten Unabhängigkeitsperiode schmückten die den Letten so lieben Sonnenzeichen, während eine weitere emotionale Verbindung zu Lats durch seine schlichte Gestaltung in einer sehr einprägsamen Bildsprache mit einem kleinen Kieferbaumästchen auf der Rückseite von 50-Santims-Münze, einem Lachs für Gewässer auf der 1-Lats- und einer Kuh als Sinnbild für das Land auf der 2-Lats-Münze entstand.

Roberts Putnis