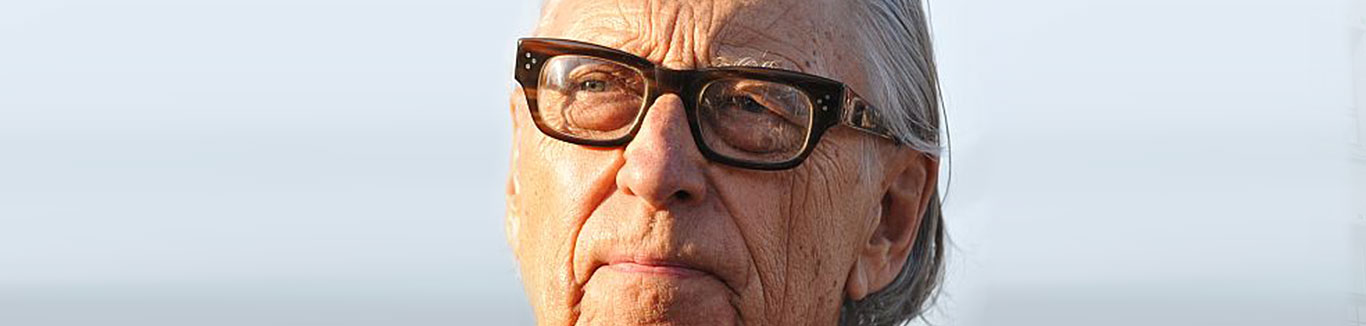

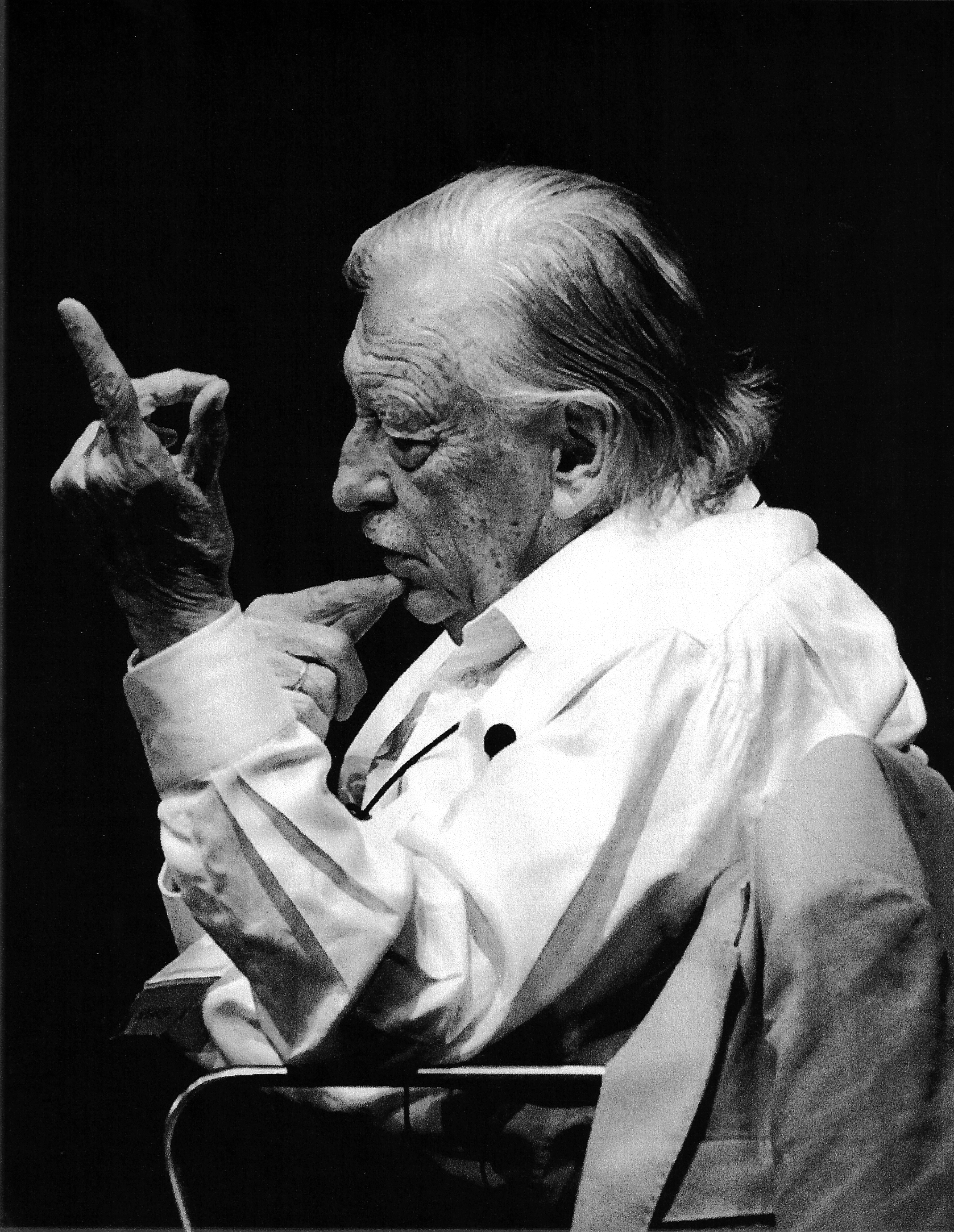

Architekt Gunnar Birkerts (Gunārs Birkerts, 1925–2017)

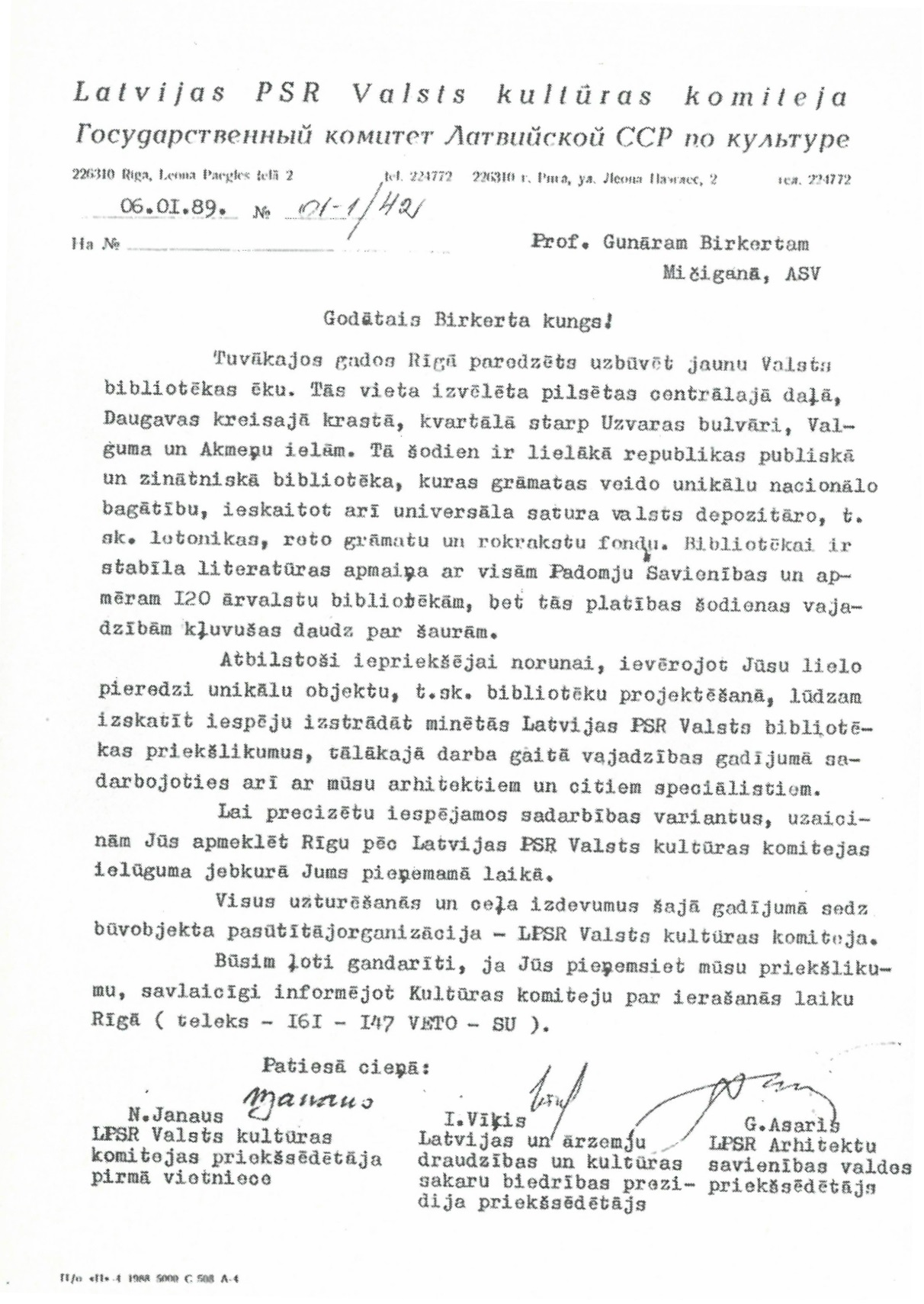

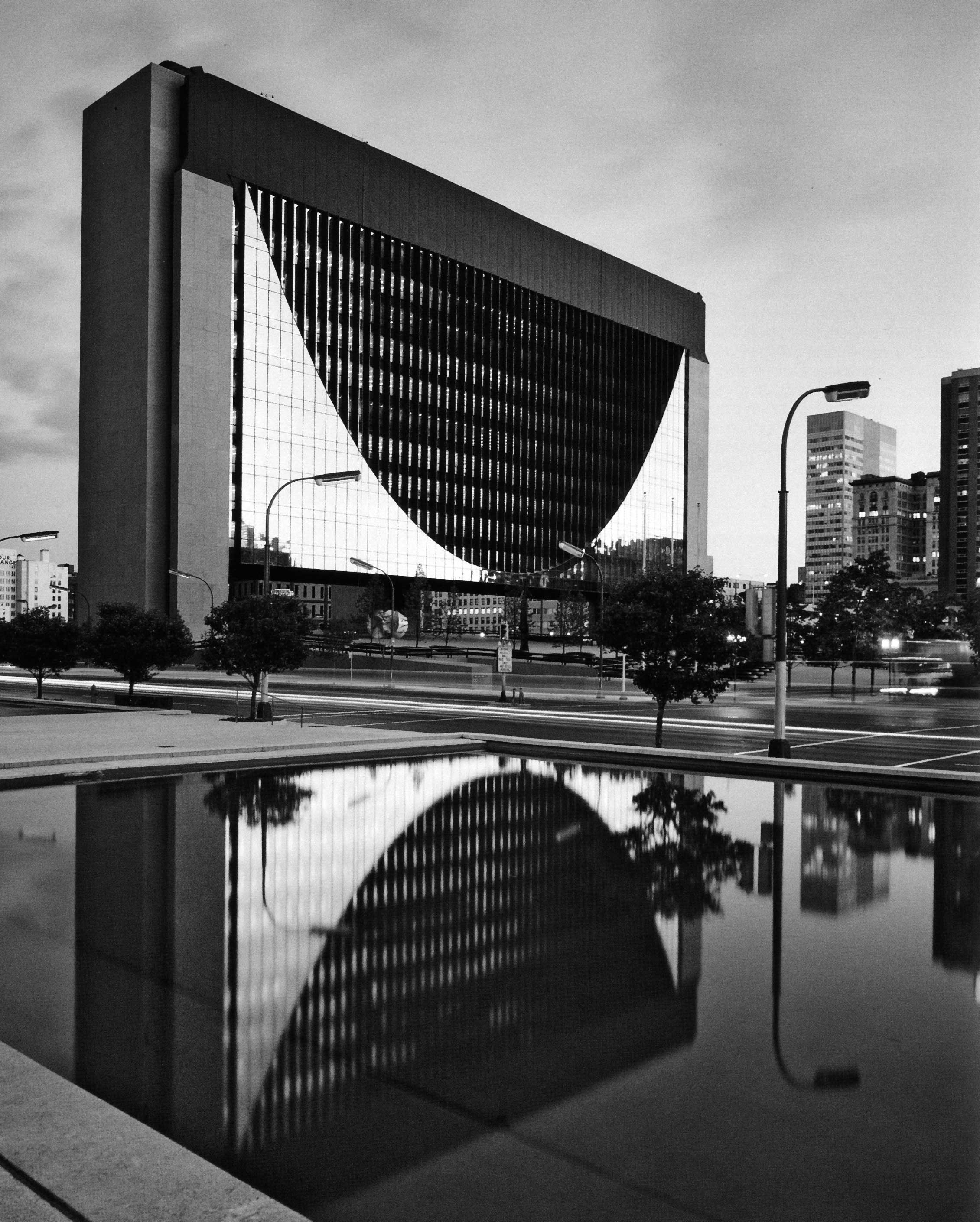

Gunnar Birkerts (Gunārs Birkerts) ist der mit Abstand weltweit am meisten gefeierte Architekt lettischer Herkunft. Sein Name steht zugleich in den USA für architektonische Spitzenleistungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein künstlerisches Schaffen umfasst rund 300 Gebäudeentwürfe sowohl in Amerika als auch in Europa. Zu den herausragenden Beispielen seines Wirkens zählen Federal Reserve Bank of Minneapolis (1973), Kemper Museum of Contemporary Art in Kansas City (1994) oder Corning Museum of Glass (1980). In Lettland erbaute Birkerts die für die zweite Unabhängigkeitsperiode symboltragende Nationalbibliothek (1989–2014) am linken Ufer des Flusses Daugava in Riga.

Birkerts, G. (2000). Arhitektūrai jābūt laikmetīgai, nevis modernai: [saruna ar arhitektu]. No: Millenium. Skats uz Latviju. 2. sēj. Rīga: Madris; Latvijas Zinātņu akadēmija.

Birkerts, Gunars. (2009). Gunnar Birkerts: metaphoric modernist. Stuttgart; London: Edition Axel Menges.

Čaklais, Māris. (2002). Gaismas kungs jeb Sāga par Gunaru Birkertu. Rīga: Pētergailis.

Kaiser, Kay. (1998). Gunnar Birkerts: metafore ed espansioni sotterranee. Torino: Testo & Immagine.

Latvijas Nacionālā bibliotēka: arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia: architect Gunnar Birkerts. (2015). [Rīga]: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība.

Marlin, William. (1982). Architect Gunnar Birkerts and Associates. Tokyo: A.D.A. Edita.

The architecture of Gunnar Birkerts. (1989). Washington (D.C.): The American Institute of Architects Press; Florence: Centro Di.

Arhitektūra arī ir sazināšanās veids. (1989). Avots, Nr. 2, 32.–37. lpp.

Baumanis, A. (1967, 10. Jūn.). Ceļš uz augšu. Laiks, Nr. 46, 5. lpp.

Budže, Kristīne. (2002). Konsekvents modernists. Deko, Nr. 8, 14.–18. lpp.

Dripe, Jānis. (1989, 1. jūn.). Un elpojis … arhitektūru. Māksla, Nr. 6, 30.-33. lpp.

Dripe, Jānis. (1991). Kur noenkurosim grāmatu kuģi… Māksla, Nr. 4, 51.–55. lpp.

Dripe, Jānis. (2001). Gunārs Birkerts: Birkerta klātbūtnes faktors. Studija, Nr. 8/9, 15.–19. lpp.

Dripe, Jānis. (2001). Gunārs Birkerts: The Presence of the Birkerts Factor. Studija, Nr. 8/9, 15.–19. lpp.

Dripe, Jānis. (2014). Gunārs Birkerts. Latvijas Architektūra, Nr. 115, 12.–13. lpp.

Dripe, Jānis. Stūrmanis, Indriķis. (2014). Aiz kalniem un pilīm ir arhitektūra. Latvijas Architektūra, Nr.115, 14.–31. lpp.

Izstāde par architektu Gunaru Birkertu. (2000, 22. janv.). Laiks, Nr. 4, 4. lpp.

Junkulis, Rūdolfs. (1993, 1. maijs). Architekta Gunāra Birkerta pasaulē. Laiks, Nr. 35, 3. lpp.

Kārkliņa, Gunita. (2007). Gaismas pils būs mūžam jauna. Mana Māja Profesionāļiem, Nr. 6, jūlijs, 12.–14. lpp.

Limane, Lilija. (2003). Gaismas pils – arhitektoniska un valstiska vērtība. Projekts, Nr. 12, 18.–25. lpp.

Ostenbergs, Oļģerts. (1981). Savu ceļu ejot. Māksla, Nr. 4, 22.–27. lpp.

Ostenbergs, Oļģerts. (1988). Gunārs Birkerts: turpinājums. Māksla, Nr. 4, 20.–25. lpp.

Peldekse, Ingrīda. (2016). Arhitektūras izcilības – Ziemeļu konteksts: [par modernisma laika arhitektūras pasaules mēroga izcilībām: saruna ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas arhitektu Gunāru Birkertu. Studija, Nr. 106, 15.–21. lpp.

Slava, Laima. (2002). Master of Metaphor Gunnar Birkerts. Studija, Nr. 25, 5.–7.lpp.

Slava, Laima. (2002). Metaforas meistars Gunārs Birkerts. Studija, Nr. 25, 51 –53.lpp.

Tapinsh, Aleks. (2008). The Castle of Light. Baltic States City Paper, Nr. 106, 12.–14. lpp.

Toronto viesojas „Gaismas pils ” sūtņi. (2003, 26. jūl.). Latvija Amerikā, Nr. 29, 1., 20. lpp.

Zelta medaļa G. Birkertam. (1980, 1. dec.). Latvijas Arhitektu biedrība. Kopraksts, Nr. 46, 28. lpp.

Ошкая, Ина. (2001). Замки света Гунара Биркертса: о национальных особенностях северной архитектуры. Архитектура и Дизайн, № 6, 42–48 с.