Die Skyline der Altstadt von Riga (lett.: Vecrīga) ist eine der seltenen Konstanten dieser sonst von historischen Erschütterungen in einer unliebsamen Regelmäßigkeit heimgesuchten Stadt. Die seit dem späten Mittelalter etablierte urbane Grundstruktur mit den drei großen Kathedralen als ihren senkrechten Dominanten und dem am nördlichen Stadtrand vor der Zitadelle platzierten Ordensschloss, das durch seine Massivität mit den zierlichen Vertikalen in Konkurrenz tritt, dürfte die am häufigsten vervielfältigte, gezeichnete bzw. gemalte Landschaftsaufnahme und das mit Abstand am meisten massenhaft rezipierte und alltäglich verwendete Motiv Lettlands sein.

Die ausdrucksstarke Skyline von Riga galt 1997 als eines der Kernattribute, mit denen der außergewöhnliche universelle Wert der historischen Innenstadt von Riga für ihre Aufnahme in das UNESCO-Verzeichnis von Weltkulturerbestätten begründet wurde. In den Ausführungen der UNESCO nimmt die Skyline eine eigenständige Stellung neben der historischen urbanen Struktur und Raumplanung, insbesondere aber der mittelalterlichen Altstadt- sowie der Jugendstil- und Holzbebauung, den Grünanlagen, Wasserwegen und Gewässern ein.

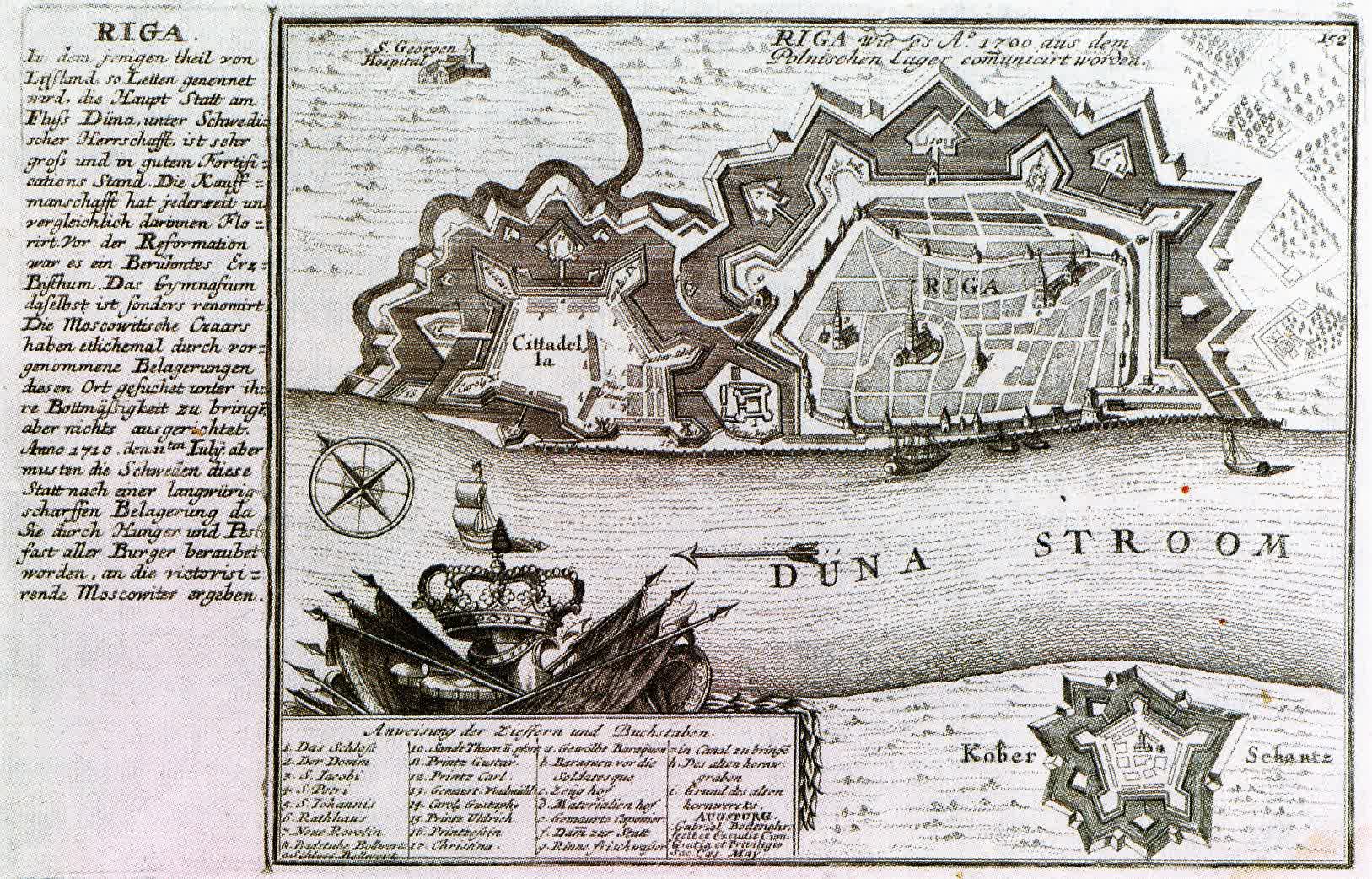

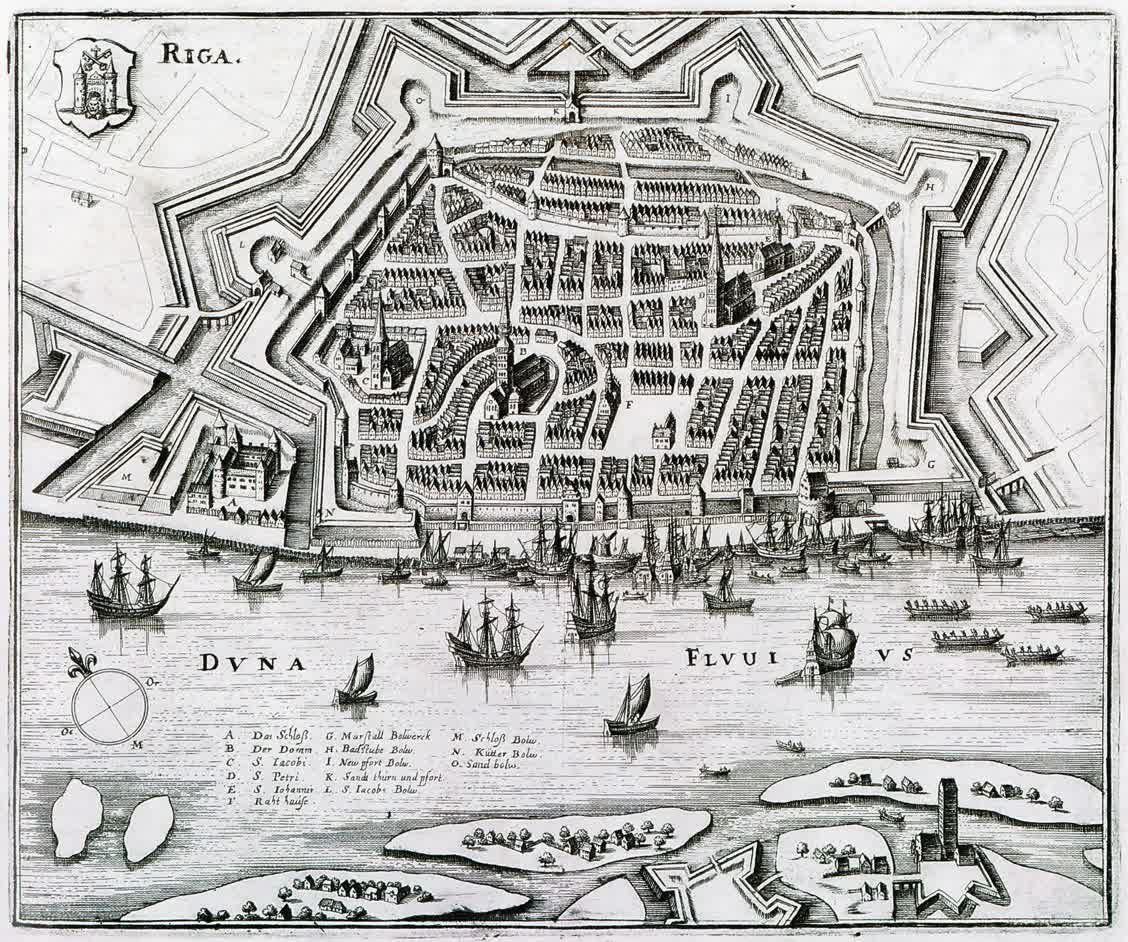

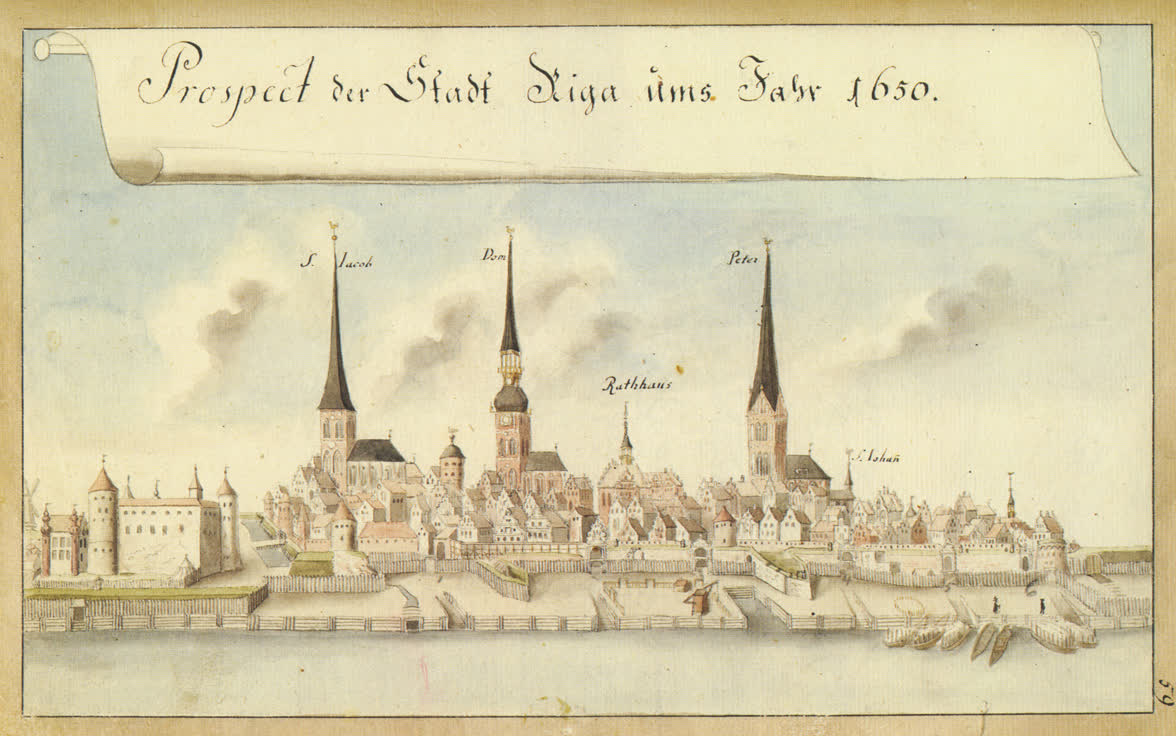

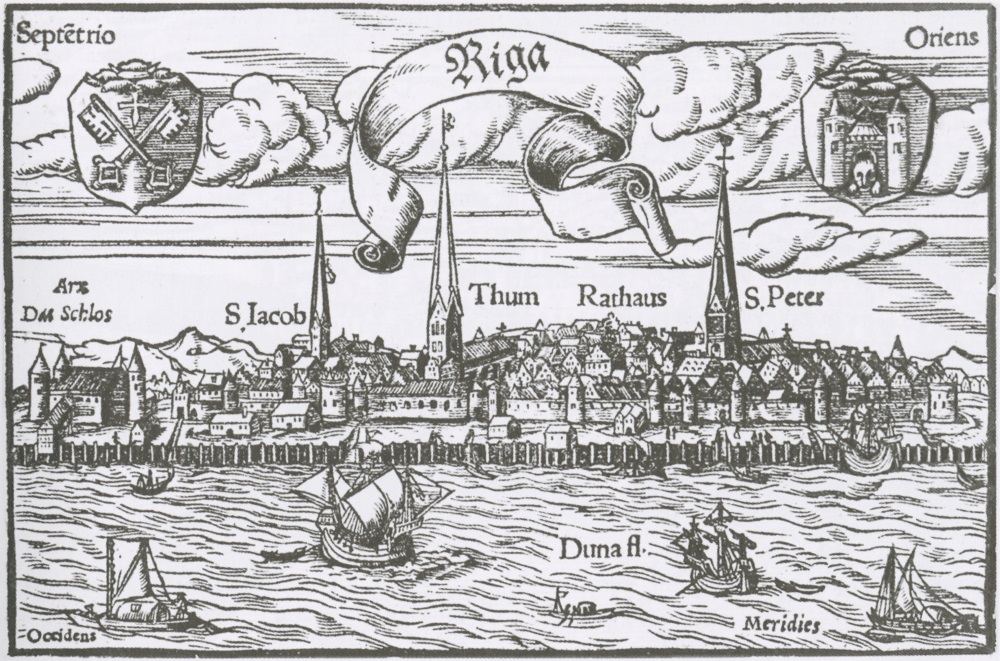

Die erste Abbildung der Silhouette Rigas findet man in dem bedeutsamen im Jahr 1550 in Basel erschienenen Werk „Cosmographia“ von Sebastian Münster (1488–1552). Der dort abgebildete wohl noch vor 1547 entstandene Holzschnitt legt das ikonographische Fundament für die spätere Darstellung von Riga. Das älteste aus der eigenen Hand von Rigensern stammende Abbild ist der Kupferstich aus dem Jahr 1610, das eine ausgezeichnete topographische Präzision aufweist, sich stilistisch jedoch an niederländische Motive anlehnt. Die beiden Beispiele definieren die Schauseite von Riga. Diese perspektivische Tradition dominiert Jahrhunderte lang die Replikationen der Stadtsilhouette bis in die Gegenwart, seien es die Postkartenmotive der Jugendstilepoche, Stilisierungen im sowjetischen industriellen Design oder die heutigen in Fernost produzierten Souvenirs.

Die geographische Lage Rigas in Mitte einer sehr weitläufigen Ebene liefert für den extraordinären Wiedererkennungswert dieses Motivs eine zusätzliche Erklärung. Die Türme der Kathedralen Rigas gehörten bisweilen zu den höchsten Bauwerken ihrer Zeit. Mit den unverbauten Wiesen vor den Stadtmauern waren diese Gebäude aus weiter Ferne sichtbar und beeindruckten die in die Stadt kommenden Bauer und Kleinstädter. Nicht minder beeindruckt waren auch die auf dem Landweg oder viel mehr noch aus der Ostsee über die Daugava-Mündung anreisenden fremden Händler und Besucher, die dann direkt zu Füßen dieser Skyline ihre Schiffe andockten.

Wenn man per Schiff aus der Ostsee die Daugava hochfährt, was man heutzutage an Bord eines Ausflugsboots gleichfalls erleben kann, eröffnet sich einem die bis heute eine der schönsten Sichtachsen auf die Skyline von Riga. Die historische städtebauliche Ausrichtung Rigas längst des Flusses verdichtet die vertikalen Dominanten der Skyline auf dieser Achse in einer magischen wirkenden Interaktion, die durch vom Schiffkurs in den Flussbögen ausgelöst wird. Einen Eindruck dieser Wirkung kann man auch trockenen Fußes von der etwas nördlich der in die Altstadt führenden Schrägseilbrücke (lett.: Vanšu tilts, BJ: 1981; Pylonhöhe: 108 Meter) befindlichen Insel Ķīpsala aus genießen. So erblickt man die historische Altstadt zusammen mit dem Pylonen der Schrägseilbrücke sowie dem auf der Daugava-Insel Zaķusala liegenden Fernsehturm (lett.: Radio un TV tornis, 1986; mit einer Höhe von 369 Metern dem dritthöchsten Bauwerk der Europäischen Union), während das Hochhaus der Akademie der Wissenschaften (Osvalds Tīlmanis (1890–1980), 1952–1961, 108 Meter, Akadēmijas laukums 1) im Baustil des sozialistischen Klassizismus als Erbe der Stalin-Periode (1941, 1945–1953) der sowjetischen Besatzung (1941, 1945–1990) hierfür den Hintergrund bildet.

Wie die bereits beschriebenen Bauten es aufweisen, hat die Fremdherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg spürbare Spuren in der Silhouette von Riga hinterlassen. Es handelt sich allesamt um profane Dominanten, die in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die Rhythmik der säkularen Vertikalen veränderten. Das nördlich der Altstadt erbaute Hochhaus des Landwirtschaftsministeriums (1968–1978, 92 Meter, Republikas laukums 2), das als Teil eines Gebäudekomplexes um einen neuen Paradeplatz in der ehemaligen Zitadelle konzipiert wurde, entfaltet hier die am meisten zerstörerische Wirkung. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung über seinen eventuellen Abriss ist bis heute nicht abgeschlossen.

Ebenfalls nachteilig wirkt das Hotelhochaus „Latvija“ (1967–1979, 99 Meter, Elizabetes iela 55) auf die Skyline aus, das als die zentrale Herberge von ausländischen Gästen des sowjetischen Lettlands weiter östlich in der Innenstadt errichtet wurde. Sowohl Bürgerinitiativen als auch Fachkreise empfahlen bei den Diskussionen über eine eventuelle Rekonstruktion seinen Abriss, jedoch nahmen die wirtschaftlichen Überlegungen die Oberhand (Umbau 2000/2001, 2004/2006). Die Forderungen von Bürgerinitiativen gewannen auch nicht im Kampf gegen den Bau des auf dem linken Daugava-Ufer errichteten zentralen Verwaltungsgebäudes einer Bank (2003–2004, 121 Meter, Balasta dambis 1a). Es sensibilisierte jedoch die öffentliche Meinung, was – auch angesichts der durch die von UNESCO ausgesprochenen Warnung (2003) über eine eventuelle Aberkennung des Status als Weltkulturerbestätte – zu einer politischen Absage an weitere Hochhausbaupläne in der unmittelbaren Näher des historischen Zentrums führte.

Die Jahrhunderte lang unveränderte Kernkonstante der Silhouette wurde mit der Zerstörung ihrer höchsten Dominante beim Angriff der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg (29. Juni 1941) ins Herz getroffen. Die Petrikirche (Turm 1743–1746) war zu dieser Zeit mit ihrem 121 Meter hohen barocken Turm nicht nur das mit Abstand höchste Gebäude Rigas, sondern auch das höchste aus Holz errichtete Bauwerk der Welt. Als ein von der Stadt erbautes und weiterhin im Eigentum der Stadt befindliches Gotteshaus entfaltete sie im Verhältnis zu den jeweiligen erzbischöflichen Kathedralen – dem evangelischen Dom (Turm 1775, 90 Meter) und der katholischen Jakobikirche (Turm 1756, 86 Meter) – eine zentrale Symbolkraft für die hanseatische Freiheitsliebe der Rigenser. Bis 1940 war es das Gebetshaus der deutschen evangelischen Gemeinde Rigas. Sofern glich die Verwüstung des ganzen Altstadtkerns mit der Petrikirche, dem nicht minder symbolträchtigen Schwarzhäupterhaus und dem historischen Rathaus einer apokalyptischen Katastrophe. Riga versucht bis heute diese Verluste zu beseitigen. Der Turm der Petrikirche erreicht heute seine ursprüngliche Höhe (123 Meter) in einer aus Metall konstruierten Nachbildung (1968–1973), die die Stadtsilhouette wie die vielen Jahrhunderte zuvor wieder dominiert.

Auf die prävalierende reformiert-christliche Tradition Rigas verweisen die Windhähne, die die Spitzen der für die obere Ebene der Skyline maßgeblichen Basiliken – auch die Kathedrale des katholischen Erzbischofs – schmücken. Die mittlere Ebene der Skyline bestimmen weitere Kirchentürme. Gleich im katholischen Viertel in direkter Nachbarschaft der Jakobikirche erheben sich die Maria-Magdalena-Kirche und Mutter-Gottes-der-Schmerzen-Kirche. Von keinem anderen Gebäude verborgen bildet der rote Backsteinbau der Anglikanischen Kirche St. Saviour einen eigenen Akzent der Skyline direkt an dem Daugava-Ufer. Südlich der Petrikirche findet man die Spitzen von zwei weiteren protestantischen Gotteshäusern: der Johanniskirche und der Reformierten Kirche. Die mittlere Skyline-Ebene zieren auch drei profane Türme, die allesamt die jüngere Geschichte der Stadt darstellen: das in 2003 wiederaufgebaute Rathaus, der Drei-Sterne-Turm des Rigaer Schlosses (Eižens Laube, 1938–1939, Wiederaufbau 1997) und die mit einem Zeltdach gekleidete Spitze der Technischen Universität Riga (Osvalds Tīlmanis (1890–1980), 1958).

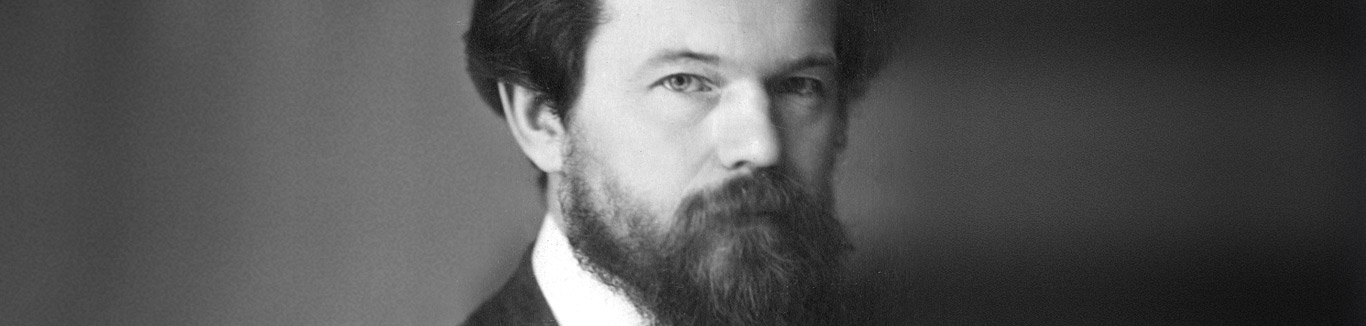

Roberts Putnis