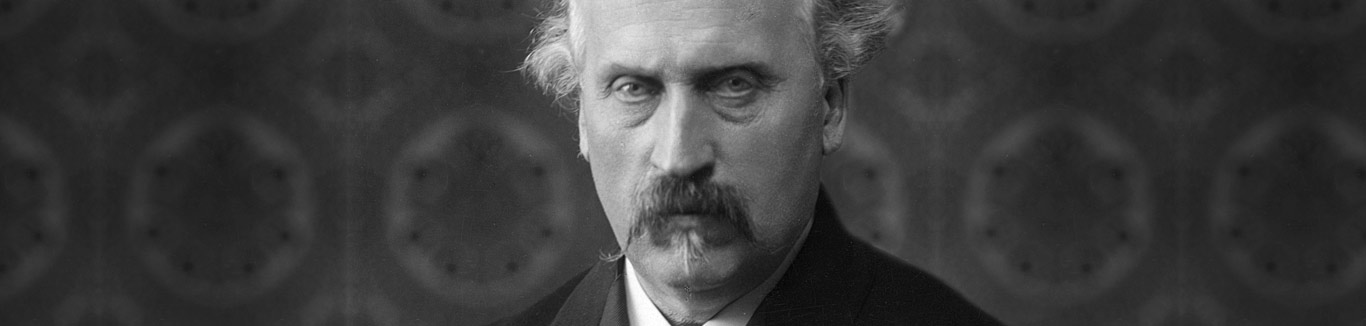

Jānis Ivanovs war ein Komponist, dessen Gesamtwerk sich von seinen frühen Schöpfungen der Spätromantik bis zu den späteren markanten Werken, die der neuen nationalen Bewegung vorausgingen, bedeutend weiterentwickelte. Er war eine Person, die tiefgründig über die Beziehung zwischen Heimat und Individuum nachdachte und so anspruchsvolle Kompositionen schuf, die diese kraftvolle und doch konfliktreiche Beziehung widerspiegeln. In seiner außerordentlich produktiven Schaffenszeit komponierte er 21 Sinfonien sowie zahlreiche bedeutsame Beiträge in kleinerem Format.

Ivanovs wurde in Latgale, dem östlichen Teil Lettlands, geboren. Es ist die ethnisch und religiös vielfältigste Region des Landes; sie grenzt an Litauen, Weißrussland und Russland und ihr kultureller Reichtum spiegelt sich im Farben- und Bilderreichtum der Landschaft wider. In seinen Kompositionen wollte er die Komplexität und Widrigkeiten des Lebens, den Antagonismus der Existenz einfangen – Momente der Schönheit in einem Meer von Unfrieden und Verzweiflung. Ivanovs suchte die Aufklärung auch mithilfe anderer Mittel als der Musik – er besuchte Kunstausstellungen sowie Vorlesungen zur Farbenlehre an der Kunstakademie und beschäftigte sich mit der Geschichte des Denkens, indem er Werke aus Wissenschaft, Fiktion und Philosophie las, darunter Platons Dialoge und die Schriften von Friedrich Nietzsche.

Ivanovs wurde am Konservatorium in Riga aufgenommen, nachdem er den Rektor Jāzeps Vītols aufgesucht hatte, um ihm seine Kompositionen vorzuspielen. 1926 begann er das Studium der Komposition bei Vītols, das er 1933 mit seiner Sinfonie Nr. 1 in einem Satz abschloss. Nach dem Studium arbeitete er als Toningenieur und Dirigent für das Lettische Radio. Die dortige Musikbibliothek bot ihm Zugang zu den neuesten musikalischen Werken, unter anderem von Debussy, Ravel, Strawinsky, Honegger und Bartók. Er pflegte die Beziehung zum Lettischen Radio über viele Jahre auch in schwierigen Zeiten und baute es nach den Zerstörungen des Krieges mehrfach wieder auf und belebte es wieder. Dieses Leben inmitten von Terror und Leid ist es, das Dunkelheit und Missstimmungen in seine Sinfonien bringt. Dennoch gelang es Ivanovs, die Regimewechsel geschickt zu meistern und sich, seiner Frau und seinem Sohn ein gutes Leben zu gewährleisten, was ihm das Weiterarbeiten ermöglichte und vielleicht seiner Arbeit zusätzliche Vitalität verlieh. Von 1944 bis 1963 war er künstlerischer Leiter des Lettischen Radio; in diesem Zeitraum begann er auch am Konservatorium – der heutigen Musikakademie – zu unterrichten, was er bis zu seinem Tod 1983 fortführte.

Die ersten von Ivanovs geschriebenen Sinfonien zählen auch zu den ersten lettischen Sinfonien überhaupt. Als Student war er von Chopin und Skrjabin beeinflusst, doch es war bereits ein ganz eigener Stil erkennbar, der eine gewisse Schwere, Kantigkeit und Boshaftigkeit in sich trug. Seine 4. Sinfonie „Atlantis“ (Atlantīda), die 1941 vollendet und 1943 uraufgeführt wurde, entstand, als eine Besatzungsmacht die andere ersetzte, und war bis dahin sein dramatischstes Werk. Sie stellt den Niedergang einer glorreichen Zivilisation dar und ist ein energischer Konflikt zwischen gegensätzlichen Kräften, eine Vorahnung des tatsächlich bevorstehenden Unheils.

Der Zweite Weltkrieg veränderte Ivanovs‘ Stil, der nun keine Schnörkel duldete und farbenfrohe Elemente zugunsten eines stärkeren und direkteren Kontrastes verwarf, was zu seiner Sinfonie Nr. 5 führte. Diese wird als überfüllt und gedrängt beschrieben; eine Phrase unterbricht die andere. Sie ist ein schwieriges Meisterwerk, das die allgemeine Atmosphäre der Zeit wiedergibt. Die 4. und 5. Sinfonie sind Dialoge mit der Geschichte der europäischen Musik und ihren zeitgenössischen Wiederholungen und daher formal und komplex. Mit einem Erlass von 1948 im Rahmen von Schdanows Zwei-Lager-Theorie begann eine „Antiformalismus-Kampagne“ des Regimes: dem „Formalismus“ bezichtigte Komponisten wurden aufgefordert, öffentlich ihre Fehler einzugestehen und ihre Loyalität zu beweisen, indem sie einfache, melodische und umgängliche Musik komponierten, die von den Massen leicht verstanden wurde. Ivanovs‘ 6. Sinfonie (Latgales simfonija) erfüllte diese neue Anordnung der Führung, war aber auch eine Hommage an seine Heimatregion Latgale, die ihm sehr am Herzen lag und deren weite Hügel-, Felder- und Seenlandschaften ihn inspirierten. Obwohl er sich an die offizielle Vorschrift hielt, schuf Ivanovs eine Hymne für Latgale, ein wunderschönes und originelles Werk, das lyrisch-episch ist und sich auch an Volksmelodien der Region orientiert.

Obwohl Ivanovs in seinen Kompositionen experimentell und innovativ war, erzwang er Neuerungen nicht um ihrer selbst willen. Er war als Komponist vielmehr tief mit seiner Zeit und seiner Umgebung verbunden und spürte, dass sich seine Kompositionen verändern mussten, wie sich auch die Welt um ihn herum veränderte. In einer Welt, in der die Zeit schnell voranschritt, erkannte er, dass überaus lange Kompositionen nicht mehr zeitgemäß waren, und gab sie zugunsten kürzerer Stücke auf, die sich für ein zeitgenössisches Publikum besser eigneten, wie etwa seine 14. Sinfonie „Sinfonia da camera“.

Seine 20. Sinfonie (1981) ist sein vorletztes und vielleicht vollständigstes Werk. Die Themen, die ihn sein ganzes Leben lang begleiteten – die Gegenwart mit all ihren unharmonischen Realitäten und die Träumerei von vergangenen Zeiten – treten in diesem Werk als antagonistische Kräfte in den Vordergrund. Seine letzte Sinfonie ist als Epilog zu diesem Requiem angelegt und wurde nach seinem Tod von seinem Schüler Juris Karlsons vollendet.

Die Sinfonien von Jānis Ivanovs werden auch heute noch häufig gespielt. Sie sind ein Zeugnis seiner unermüdlichen Arbeit als Komponist, der sich der Förderung dieser Kunstform und der Schaffung eines nationalen Kanons verschrieben hat, der mit den großen Komponisten der europäischen klassischen Musik im Dialog steht. Nicht zuletzt war Ivanovs auch ein Lehrer für viele lettische Komponisten und spielte eine grundlegende Rolle in der Schaffung der lettischen Sinfonielandschaft.

David Stasun