Das Konzerthaus Dzintari beherbergt den einzigen in Holz erbauten Konzertsaal Lettlands. Es fesselt sein Publikum als ein in sich verzweigtes Gesamtkunstwerk – in würdiger Faszination eines komplexen Konzerthauses. Diese Wirkung entsteht durch die Heterogenität der in diesem Gebäude baulich vertretenen, dennoch harmonisch ineinandergreifenden stilistischen Strömungen, die den Beiträgen einer Vielzahl von namhaften Architekten und Künstlern zu verdanken ist. Zugleich wurzelt das Haus in der musikalischen Tradition von heutigem Jūrmala als einem ehrwürdigem Ostseebad, die ihm die Patina der dort hervorgebrachten musikalischen Höhepunkte verleiht, denn das Konzerthaus liegt direkt am Strand des Rigaer Meerbusens im gleichnamigen Ortsteil des berühmten Kurortes.

Der Ursprung des Konzerthauses Dzintari findet sich in der hier im Jahr 1897 erbauten Freiluftbühne des Konzertgartens Edinburgh. Seinen britischen Namen verlieh dem heutigen Stadtteil Dzintari der damalige Zar Alexander II zu Ehren der Heirat seiner Tochter Marija Alexandrowna, Großfürstin von Russland, mit dem Prinzen Alfred von Großbritannien und Irland, Duke of Edinburgh, im Jahr 1874. Diese Bühne erfreute sich eines – für einen Badeort nachvollziehbarerweise – vor allem in den Sommermonaten reges Konzertlebens, dem die zahlreichen betuchten Kurgäste beigetragen haben. Der Erste Weltkrieg sowie damit verbundenen revolutionären Ereignisse und die spätere Wirtschaftskrise wirkten dem längst bestandenen Ausbauwillen entgegen.

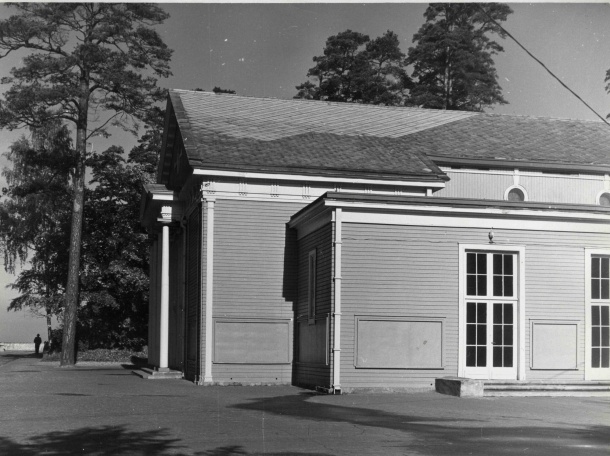

So kam es erst 1936 zu einer großen Umgestaltung der bereits traditionsreichen Kulturstätte. Die Architekten Aleksandrs Birzenieks (1893–1980) und Viktors Mellenbergs (1905–2001) schufen einen für Art Déco charakteristisch dunklen Farbtönen gehaltenen Konzertsaal mit rund 400 Zuhörerplätzen. Die leichte und für den Konzertbetrieb lediglich im Sommer geeignete Holzkonstruktion des Konzerthauses entstand aus dem Holzmaterial, das aus alten Sommervillen der Stadt stammte. Die prächtige Eingangsfassade dieses Baus ist bis heute unverändert erhalten geblieben. Während die Inneneinrichtung des Konzertsaales unwidersprochen Art Déco zugeordnet werden kann, weist die Fassade neoeklektische und nationalromantische Züge mit einzelnen Elementen des Art Déco auf.

Einen ganz besonderen künstlerischen Wert besitzen die Wandmalereien von Ansis Cīrulis (1883–1942) in der zur Hauptfassade ausgerichteten Wendelhalle. Doch lediglich ein Teil dieser („Das Meer“, „Lettland“, „Der Fluss Lielupe“) konnte in der umfangreichen Restaurierung des Gebäudes von 2015 bis 2016 wiederhergestellt werden. Durch die profane Übermalung in der Sowjetzeit wurden die meisten seiner Werke irreparabel beschädigt.

In der sowjetischen Besatzung wuchs das Ostseebad Jūrmala zu einem der gefragtesten Urlaubsorte der Sowjetunion und zählte bisweilen über eine Million Touristen jährlich. Der Anbau eines offenen, jedoch überdachten Sommerkonzertsaales in 1959 trug den neuen Anforderungen des Massentourismus Rechnung. Der namhafte Vertreter von Modernismus Architekt Modris Ģelzis (1929–2009), Ingenieur Andris Bite (1922–2002) und Akustiker Alberts Vecsīlis (1903–1988) bildeten das kreative Team für den Bau dieses neuen rund 2000 Plätze fassenden Musikraumes. So entstand der neue Freiluftsaal, der von einer gefächerten und zu einer sicheren Unterbringung von technischer Ausstattung in zwei Ebenen gestalteten Decke überzogen wurde, die sich vorteilhaft auf die akustischen Qualitäten des Raumes auswirkt und deren äußere Ränder wie spielerisch nach oben gefaltet wirken. Diese Deckenkonstruktion tragen schlichte Eisenrohre, die in Bündeln seitlich aufgestellt sind und so mit dem den Konzertsaal umgebenden Kiefernwald interagieren. Auf diese Weise öffnet sich das modernistische Design zu umliegenden Dünen mit dem Kiefernwald und erlaubt eine Geräuscheinwirkung auf das Konzertleben durch die nahe gelegene Ostsee, die – wie vom Architekten gewünscht – ein ganz besonderes Kunsterlebnis beschert. Seine spezielle Lage mit einer dennoch vorbildlichen Akustik verschaffte dem erweiterten Konzerthaus Dzintari einen internationalen Ruf, dem zahlreiche internationale Orchester und Solisten folgten.

2006 erbaute die Architektin Sandra Laganovska, eine Schülerin von Modris Ģelzis, das frei stehende, in klaren konstruktivistischen Formen gehaltene Kassengebäude. In demselben Jahr gestaltete die Landschaftsarchitektin Inese Gundule die den Gebäudekomplex umgebende großzügige Kiefernwaldparkanlage.

Die Konzerthausbesucherinnen und -besucher folgen heutzutage dem von dem Architekten Mārtiņš Jaunromāns (1977) und der Architektin Māra Ābele (1977) vorgegeben Weg, der seit 2015 seinen Beginn in der neuen, von dem Traditionsgebäude separierten gläsernen Eingangshalle findet, in dem auch ein Café untergebracht ist. Von dort aus wird man zunächst in den unterirdisch gelegenen Garderobenbereich geleitet. Die jungen Architekten bezeugen mit ihrem Konzept eines untergeschossigen Anbaus ihren Respekt gegenüber dem Schaffen von Vorgängergenerationen ihrer Kollegen. Und zum anderen lösten sie damit effizient das mit den Betriebsräumen verbundene Raumproblem sowie die für jeden Veranstaltungsort in einem lettischen Winter so bedeutsame Herausforderung einer Garderobe. Mit dieser Lösung wendeten die jüngsten Mitwirkenden das Wesen dieses Konzerthaus in seiner besten Fortschrittstradition nun wieder grundlegend zum Besseren, denn so wurde es zu einer ganzjährig betriebenen Konzertstätte mit einer beachtlichen akustischen Leistung.

Roberts Putnis