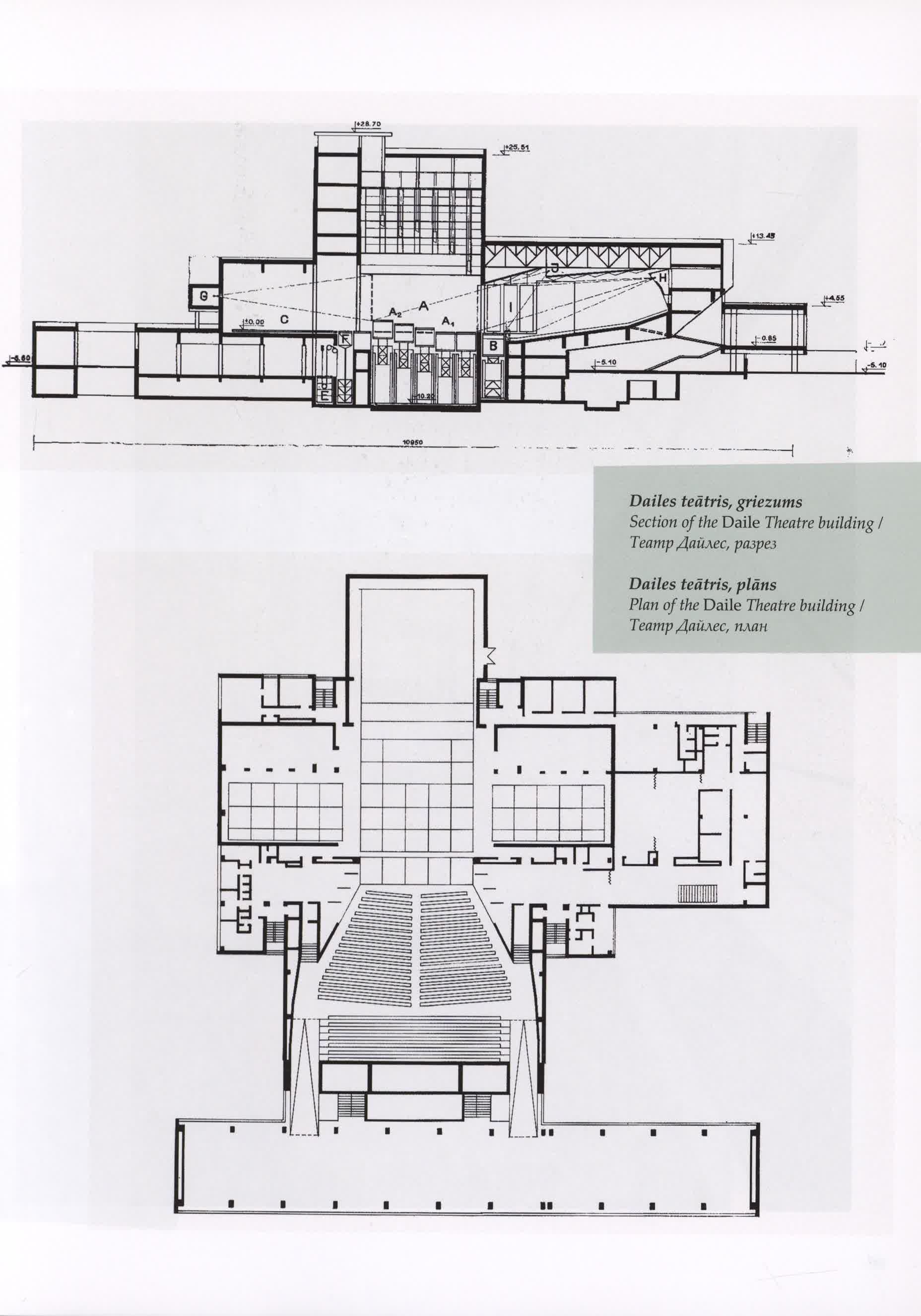

Bereits mit dem weitläufigen, mit stattlichen Betonplatten ausgelegten Vorplatz beansprucht das monumentale Daile-Schauspielhaus auf eine stereotypische Weise modernistisch wuchtig eine eigene bühnenähnliche Stellung an der zentralen Ost-West-Verkehrsachse (Brīvības iela 75) der Stadt Riga und zerschneidet damit den historisch gewachsenen Fassadenverlauf. Auf einer qualitativ gänzlich anderen Ebene des internationalen Funktionalismus betont die horizontale Dimensionierung der Struktur dieses Gebäudes seine Verwurzelung im Modernismus. Und durch so erzielte humane Wirkung des Baumaßstabs integriert sich das eigentlich zwölf Stockwerke zählende Hochhaus in seine urbane Umgebung. Den Harmonisierungseffekt verstärkt zusätzlich die Entlastung der Hauptfassaden, indem die Betriebsräume, die Verwaltung, Schauspielerquartiere sowie der kleine Saal (ca. 200 Zuschauerplätze) und der Kammersaal (rund 90 Plätze) beidseitig und von der Hauptbühne mit ihren rund tausend Zuschauerplätzen als dem Gebäudekern separiert werden.

Die funktional dimensionierte Sachlichkeit und Transparenz der Fassade offenbaren unmittelbar die Bestimmung einzelner Bauwerkselemente. So ragt aus dem inneren des Gebäudes unverhohlen der Bühnenturm empor, der von versteinerten Flammen – einem überdimensionierten Logo des Theaters (Bildhauer Ojārs Feldbergs (1947)) – nur teilweise verborgen wird. Die gläserne Eingangshalle bildet eine ungestörte Sichtachse auf das straßenebene Foyer, das mit seinen in dunkler Holzverkleidung gestalteten Garderoben sowie den weiträumigen Treppenaufgängen zum rund tausend Zuschauerplätze fassenden Hauptsaal eine des hohen Kunstgenusses würdige Wirkung zeitigt.

Das freistehende Kassengebäude erscheint wie aus dem Körper des Hauptgebäudes herausgeschnitten und einfach etwas weiter zur Straße versetzt. Der Kasseneingang ist jedoch zur Säulengalerie der Hauptfassade ausgerichtet. So bleibt die dominant horizontale Gesamtwirkung der vorderen Fassade ungestört, denn die zum Vorplatz ausgerichtete Seite des Kassenhauses dient als eine wuchtige Plakatwand, die viel mehr den Charakter des gesamten Komplexes als Schauspielhaus betont. Diese Konstellation verhüllt den innerhalb des Hauptgebäudes zwischen dem Foyer und dem Theatercafé platzierten ausschnittartigen Innengarten eines dem Kassengebäude gleichen Volumens. So entsteht spiegelbildlich eine räumliche Asymmetrie, die im Erdgeschoss nicht zuletzt auch mit Hilfe der nach innen greifenden Säulengalerie eine intensive Konnexion des Theatergebäudes mit seiner urbanen Umgebung erzeugt.

Der Effekt einer sensorisch lediglich fluiden Abtrennung der Innenräume von der Außenwelt behauptet sich auch in der ersten Etage. Denn die Besucherinnen und Besucher werden aus dem Foyer zunächst über die indes tief im Gebäude liegenden Theatersaal entgegengesetzte Richtung zum Vorplatz bzw. Straße geführt. Sie treten vorerst aus dem Gebäude scheinbar heraus und geraten in die vom weichen Licht der traubenartig hängenden, treu modernistisch gestalteten Leuchten gehüllte Wendelhalle, die über der Säulengalerie in ihrer ganzen Breite vor die Fassade hervorgehoben wird. Erst von dort aus leitet der Weg sie weiter in den großen Saal. Insbesondere im abendlichen Zwielicht verflechtet sich die promenierende Menge mit der Bewegung der Straße derart, dass ein imaginärer Nexus des im Inneren dieser exemplarischen Spitzenleistung des sowjetischen Modernismus stattfindenden Kulturereignisses einerseits und der äußeren Urbanität andererseits entsteht.

Das Schauspielhaus Daile beherbergt das geschichtsträchtige gleichnamige Daile-Theater, das ebenfalls in den lettischen Kulturkanon erhoben worden ist. Die herausragende Bedeutung der Theaterkunst für die Letten bringt zusätzlich die Aufnahme von zwei weiteren historischen Theatern, einer zeitgenössischen Truppe und zwei Theaterstücken, in diesen Kanon zum Ausdruck. Das Theater ist tiefst verwurzelt in der lettischen Geschichte. Die Schauspielkunst trug maßgeblich zur Entwicklung der lettischen Sprache sowie der Bildung von Letten als einem Staatsvolk noch vor der Ausrufung der unabhängigen demokratischen Republik bei. Die besondere Relevanz könnte eine der möglichen Erklärungen dafür geben, warum das größte öffentliche Bauwerk des zwanzigsten Jahrhunderts in Lettland ausgerechnet der Theaterkunst gewidmet wurde. Entsprechend wurde der Einzug der Truppe in ihre neue Herberge am 30. Oktober 1977 mit einem volksfestähnlichen Umzug durch die Straßen von Riga gefeiert.

Das Daile-Theater entstand 1920 unter der Leitung des legendären Regisseurs Eduards Smiļģis (1886–1966) und sein Schaffen wird in diesem Kulturkanon mit einem eigenen Eintrag geehrt. Die alten Räumlichkeiten in Lāčplēša iela 25 waren zwar für einen Theaterbetrieb möglichst ungeeignet. Jedoch gehört es wohl zu den größten Kuriositäten der lettischen Kulturgeschichte, dass diese ursprüngliche Adresse zugleich in engster Verbindung für die überwältigende Mehrheit der mit einem Platz im lettischen Kulturkanon geehrten Bühnenkunstphänomene steht.

Der Traum von Eduards Smiļģis war dennoch ein Haus, das dem Anspruch des Zeitgeistes und des technischen Fortschritts genügte. Seine immense persönliche Autorität in der Öffentlichkeit war wohl für die mit dem Bauvorhaben verbundene Ambition verantwortlich, die ein solches beschleunigtes Überholmanöver in die Zukunft der lettischen Architekturkunst ermöglichte. Das Bauvorhaben wurde noch im Jahr 1959 ausgeschrieben, mit den Bauarbeiten jedoch erst im Todesjahr von Smiļģis begonnen. Der Bau dauerte dann weitere elf Jahre und reihte sich damit in die Liste von zahlreichen als „Dolgostroj“ verspotteten Dauerbaustellen der sowjetischen Periode ein. Zu einer besseren Akzeptanz des Gebäudes trugen seine vielen technischen Mängel sowie die Störungen am Bühnenwerk kaum bei. Erst mit der vollständigen, jedoch originaltreuen Sanierung des im Jahr 1998 unter Denkmalschutz gestellten Gebäudes und der Rundumerneuerung seiner Bühnentechnik konnte das Gebäude ab 2006 vollumfänglich genutzt werden. Für eine großzügige Finanzierung der sehr aufwendigen Arbeiten sorgte der dringliche Bedarf nach einem geeigneten Austragungsort für den in diesem Jahr in Lettland stattfindenden NATO-Gipfel.

Die Architektin Marta Staņa teilte das Schicksal von Eduards Smiļģis – auch ihr verwehrte der Tod (1972) die Möglichkeit, die Vollendung ihrer größten Leistung mit eigenen Augen zu erleben. Bereits die von ihr und der für die technischen Zeichnungen verantwortlichen Architektin Tekla Ieviņa (1915–1997) im Architekturwettbewerb 1959 eingereichten Skizzen und Zeichnungen sind von höchster künstlerischer Bedeutung. Die Architekten Imants Jākobsons (1934–1993) und Harolds Kanders (1927–2004) wirkten ebenfalls bei der Projektausarbeitung mit.

Marta Staņa schloss ihr Architekturstudium im Alter von 32 Jahren ab. Die ersten Jahre nach ihrem Studium wirkte sie als Assistentin am Lehrstuhl von Professor Ernests Štālbergs (1883–1958) an der Fakultät für Architektur der Universität Lettlands. Später lehrte sie an der Hochschule für freie Künste (heute Hochschule für Design und Kunst) sowie an der Akademie der Künste in Riga. Zu ihren Schaffensorten gehörten die Fischerkolchose in Zvejniekciems und zwei Bauinstitute jeweils in Riga und Jūrmala. Staņa nahm an zahlreichen Architekturwettbewerben teil, die ihre ambitionierten und kühnen Projektideen bis heute dokumentieren. Zum neunzigjährigen Jubiläum des Daile-Theaters in 2010 wurde die Lebensleistung von Marta Staņa und ihre Schlüsselstellung in der Geschichte der lettischen Architektur mit einer von der Architektin Ieva Zībārte kurierten Sonderausstellung gefeiert. Ein Ausschnitt daraus erinnert bis heute an die große Meisterin im Theatergebäude. Im Verlag „Neputns“ erschien 2013 ein Buch von Jānis Lejnieks (1951) über Marta Staņa.

Roberts Putnis