Ende des 19. Jahrhunderts kam in der lettischen Architektur wie in allen Kunstrichtungen mit der Nationalromantik eine neue Stilrichtung auf. Die Tendenz war für ganz Nordeuropa charakteristisch und wird auch häufig als nordischer Jugendstil bezeichnet. Der Baustil wurde von den grundsätzlichen Strömungen des Jugendstils sowie der Arts-and-Crafts-Bewegung beeinflusst und schöpfte seine Inspiration vor allem aus der lettischen Volkskunst und der traditionellen Architektur. Die nationalromantische Schule steht für einen wesentlichen Teil des gesamten Jugendstil-Erbes von Riga. Ihre Quintessenz erreicht diese einzigartige Ausdrucksform im dem Privatschulgebäude der Pädagogen-Eheleute Atis Ķeniņš (1874–1961) und Anna Rūmene-Ķeniņa (1877–1950), das von den beiden Größen des lettischen Jugendstils Konstantīns Pēkšēns und Eižens Laube 1905 erbaut wurde.

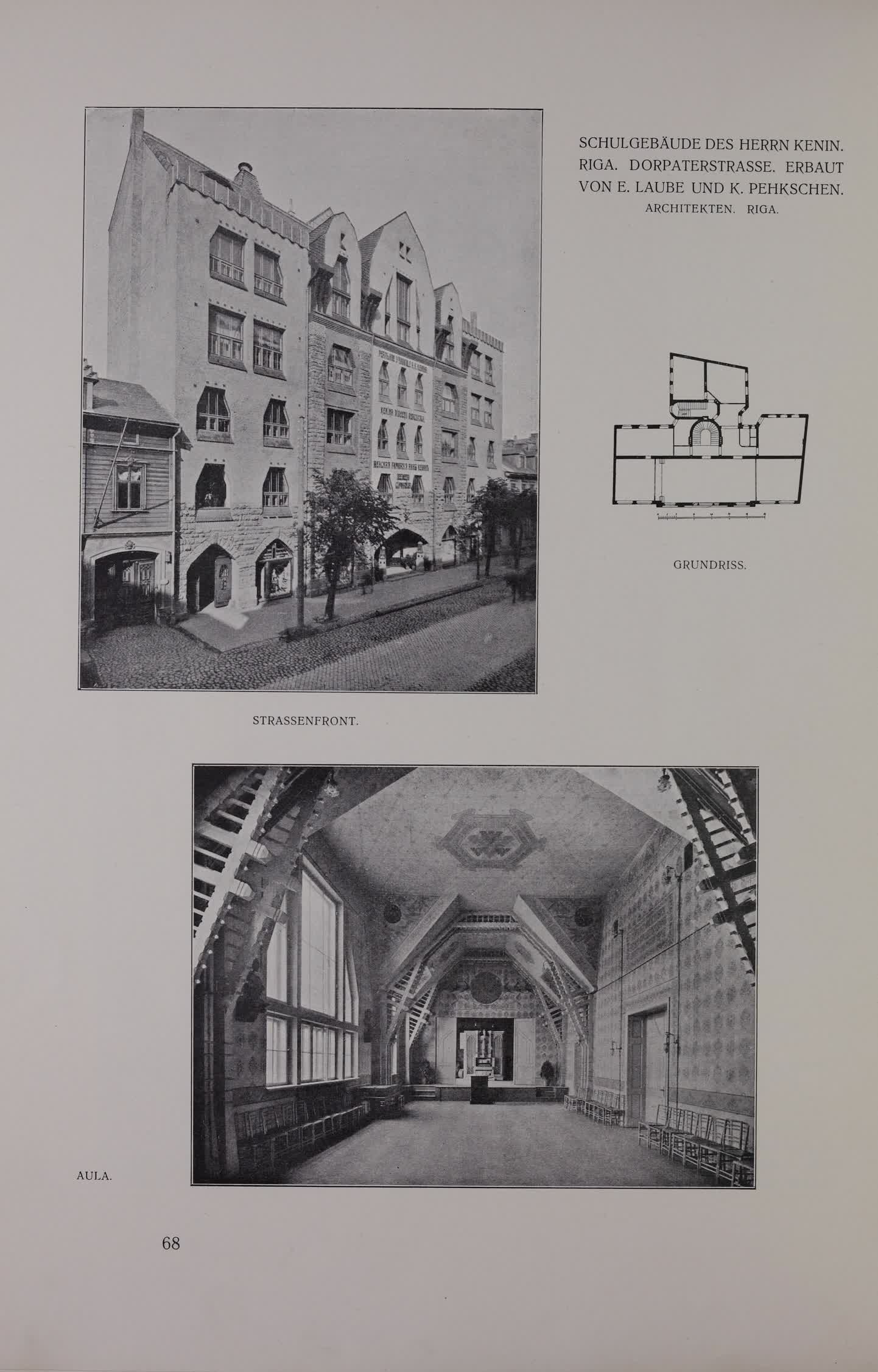

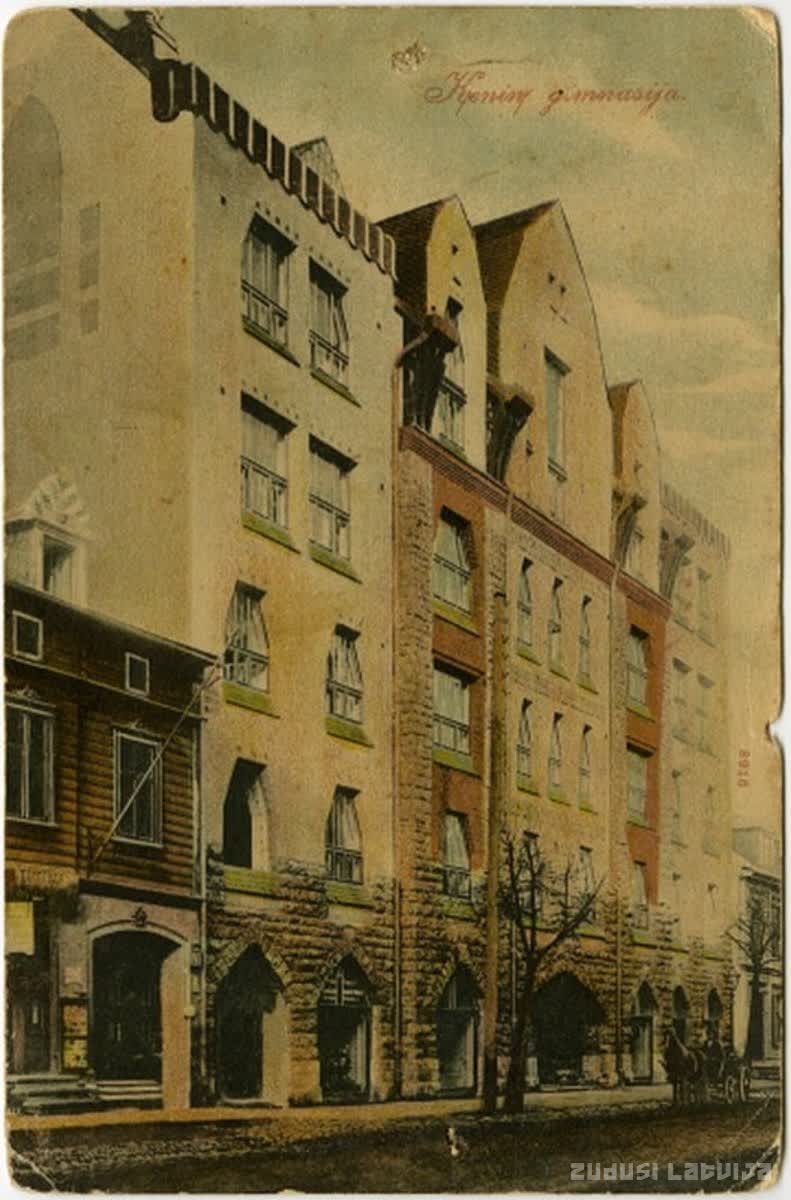

Das Schulgebäude rebelliert geradezu aus dem Fassadenfluss der benachbarten Mietshäuser heraus. Auffallend ist hier die vehemente Massivität, die der Baukörper allesamt vermittelt. Der Haupteingang ähnelt einer Grotte, die nach innen von dem Bau überragt wird. Damit wird die dumpfe Dynamik der Fassade noch mehr unterstrichen. Dies tun ebenfalls die Dachlinien der drei zentralen Giebel, die – wie durch eine unsichtbare Last gezwungen – spitz nach unten abfallen, während die beiden seitlichen Flügel jeweils durch ein Flachdach eine waagrechte Drift der Fassadenstruktur anregen.

Pēkšēns und Laube schaffen so eine stete Spannung zwischen den Vertikalen und Horizontalen, die nie aufgelöst wird. Aus jeder Sichtachse vermittelt das Gebäude eine balancierte Harmonie zwischen dem Drang nach oben und der bewussten Bodenhaftigkeit dieses Bauwerks. Dazu trägt auch die Gestaltung von Fenstern entscheidend bei. Der Kantenfluss der ehemaligen Schaufenster auf der Straßenebene impliziert zwar jeweils einen Bogen, der jedoch fast im geraden Winkel verläuft. Die oberen Fenster mit ihren auf halber Höhe nach innen geknickten Zargen entfalten ebenfalls einen imaginären senkrechten Zug. Die Giebelspitzen lassen eine ihrem Beispiel folgende Fenstereinfassung erwarten, diese unterbindet jedoch der waagrecht eingesetzte Sturz, mit dem die Fenster eine sechseckige Form erhalten. Sie bilden zudem keine gleichmäßige Reihung, denn diese wird immer wieder von dazwischen gesetzten viereckigen Fenstern fragmentiert. Das verstärkt die Spannungsdynamik des Exterieurs.

Die Nationalromantik weicht der für den Jugendstil typischen Verwendung von floralen Zierelementen aus. Pēkšēns und Laube setzen es hier nahezu paradigmatisch um. Die beiden Meister schmücken die Fassade mit diversen Mörtelfarben und -stoffen. Die vielfältigen gräulichen und rötlichen Abschattungen erreichen so eine Gesamtwirkung, die ihren floralen Schwestern in nichts nachsteht. Die Grundlage dafür bildet die Kalktuffapplikation auf der Erdgeschossebene, die pilasterartig im zentralen Gebäudeteil bis zum das oberste Stockwerk abgrenzenden rötlichen Fenstergesims emporragt. Die Wahl des Kalktuffs als Material spiegelt die Weltanschauung des Bauherrpaares wider, denn es handelt sich dabei um eigens für dieses Bauwerk am sagenumwobenen Staburags-Felsen gesammelten Gestein. Dieses Naturdenkmal ist nach seiner Inhaltsdichte für die Letten mit der deutschen Loreley vergleichbar. Es wurde jedoch während der sowjetischen Besatzung beim Bau des Wasserkraftwerks in Pļaviņas 1965 vollständig geflutet. Seitdem müssen diese Gesteinstücke eine zusätzliche emotionale Last austragen.

Das Gewölbe des Haupteingangs schmücken in ihrer Farbenpracht unverkennbar dem Jugendstil zuordnenbare Fliesen. Die stilistische Klarheit bestätigt aber genauso die Fassadenstruktur als solche. Sie verfolgt die Programmatik des Jugendstils, die die Sichtbarkeit der Funktionalität in der Bauwerksgestaltung forderte. Anhand der drei Dachschiffe, der größeren Fenstern und des farblich abgesetzten Fenstersimses lässt sich die zentrale Bedeutung der großen Aula im Obergeschoss unverkennbar ablesen. Die einzigartig kühne Enthüllung der Dachkonstruktionen verstärkt diese Wirkung. Hier wird die Funktion zur Zierde, indem die Deckenbalken aus der Fassade herausragen und außerhalb der Gemäuer in feiner Holzarbeit mit den Sparren verbunden werden, die dann in das Gebäude zurück hineingeführt werden.

Der Leitsatz wird durch die Entblößung der Dachkonstruktion auch in der Innengestaltung der Aula konsequent fortgeführt. Während das Exterieur vollständig erhalten ist, trifft es leider auf die nur fragmentiert vorhandenen Interieurelemente nicht zu. Heutzutage beherbergt das Gebäude die Mittlere Schule Nr. 40 der Stadt Riga.

Der Architekt Konstantīns Pēkšēns kam 1859 im Vorwerk Nuķi als Sohn eines lettischen Bauers und einer deutschbaltischen Mahlertochter zur Welt. Die Familie zog in seiner frühen Kindheit nach Riga. Pēkšēns nahm 1875 am Polytechnischen Institut Riga das Studium der Ingenieurswissenschaften und ab 1800 – der Architektur – auf. Nach dem erfolgreichen Abschluss arbeitete er bei dem renommierten Architekten Jānis Frīdrihs Baumanis (1834–1891), dessen Name als des ersten ausgebildeten Architekten lettischer Herkunft für zahlreiche Prachtbauten des Boulevardrings (2. H. 19. Jh.) steht. Die Gründung seines eigenen Architektenbüros (1866) war der Anfang einer außerordentlich produktiven Wirkung als Architekt. Aus den Entwürfen von Pēkšēns stammen rund 250 Gebäude in Riga. Das von ihm erbaute Mietshaus in Alberta iela 12 (1903) beherbergt heute das Jugendstilmuseum der Stadt Riga.

Für sämtliche Architekten lettischer Herkunft führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts kein Weg an das Büro von Konstantīns Pēkšēns vorbei. Zu ihnen gehörte auch Eižens Laube, mit dem Pēkšēns zusammen das Schulgebäude im Auftrag der Eheleute Ķeniņš entwarf. Eižens Laube wurde 1880 in Riga als Sohn eines lettischen Töpfermeisters geboren. Wie Pēkšēns und fast alle anderen Architekten lettischer Herkunft seiner Generation studierte Laube ebenfalls am Polytechnischen Institut (1899–1906), wobei er bereits 1900 für Pēkšēns tätig wurde. Ein Jahr nach dem Studienabschluss gründete er sein eigenes Architektenbüro, das bald zum größten der Stadt wurde.

Der Hand von Laube entstammen über 200 Gebäude der Stadt. Darunter sind zahlreiche herausragende Meisterwerke des nationalromantischen Jugendstils, wofür neben dem Gebäude der Ķeniņš-Schule sein Bauwerk in Alberta iela 11 (1908) ein weiteres Exempel statuiert. Die gestalterische Kreativität scheint bei Laube schier unerschöpflich zu sein (bsph. Brīvības iela 37 (1909) und Brīvības iela 47 (1909)). Laube begründete auch die das Stadtbild von Riga so prägende Tradition, die Straßenkreuzungen mit besonders expressiver Gestaltung der anliegenden Bauwerke zu pointieren (bsph. Kr. Valdemāra iela 67 (1909), Miera iela 27 (1908). Eine besondere Stellung in der lettischen Kultur- und Kunstgeschichte hat Laube mit dem vom Klassizismus geprägten Jugendstilbau (Merķeļa iela 13, 1909) des ehrwürdigen Rigaer Letten-Vereins (1868–1940, seit 1989) geschaffen. Die Gebäudegiebel schmücken von dem namhaften Maler Janis Rozentāls (1866–1917) eigenhändig in einer unverkennbaren dem Jugendstil charakteristischen Tradition erschaffenen Wandmalereien (Mosaik- und Frischmalereitechnik, 1908). Das Risalitgiebel schmückt das Bildnis „Kraft“ (lett.: „Spēks“) mit den drei baltischen Göttern Perkunos, Patollos und Potrimpus (lett.: Pērkons, Pīkols, Potrimps), die sinnbildlich für die drei Aufgaben der Kultur – Schönheit, Kraft und Weisheit – stehen. Die Seitenflügelgiebel zieren die Szenen „Sonnengruß“ (lett.: „Sveiciens saulei“) und „Zur Quelle“ (lett.: „Pie avota“) mit figuralen Arrangements sinnbildlich für die Grundlagen der Kultur – Kunst, Wissenschaft, Landwirtschaft und Industrie.

Roberts Putnis