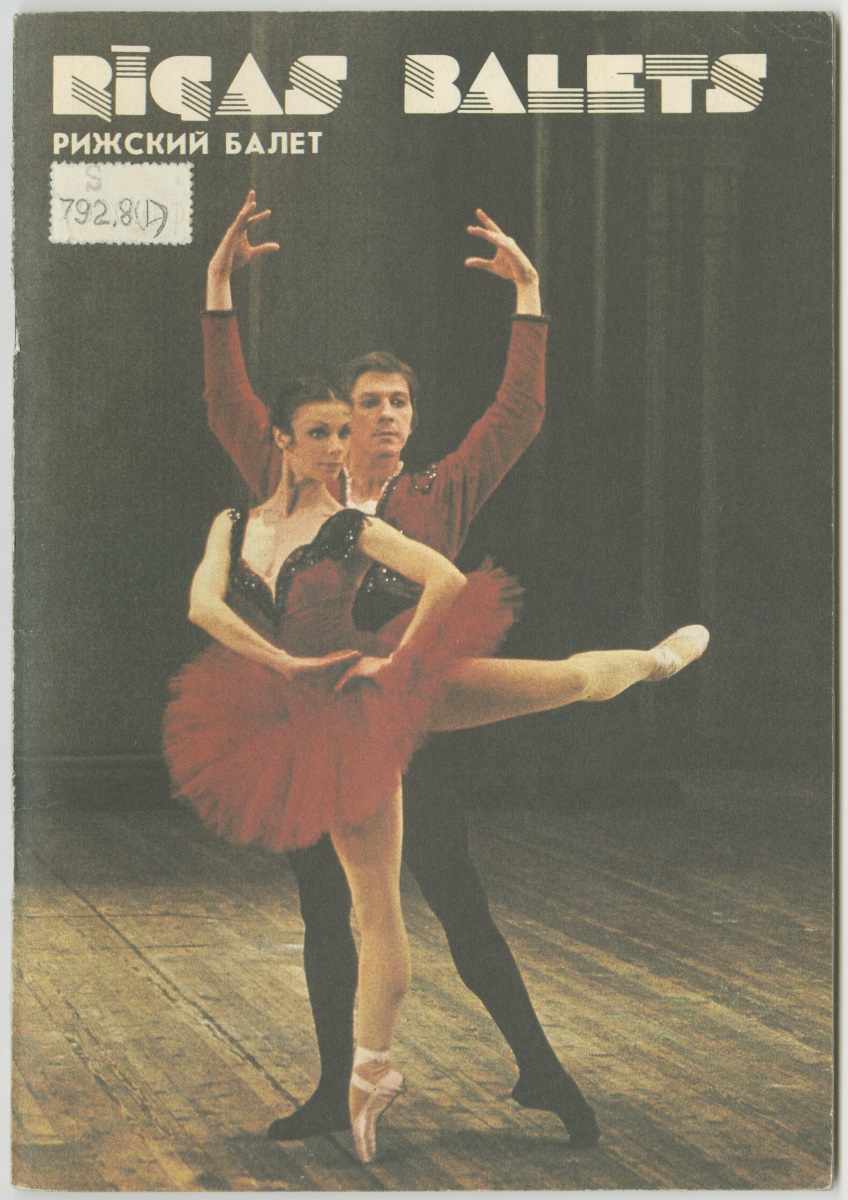

Die 1960er bis 1980er Jahre sind eine goldene Zeit in der Geschichte des lettischen Balletts, und zwar im hohen Maße wegen der Persönlichkeit und Tätigkeit des Ballettmeisters Aleksandrs Lembergs. In dieser Zeit wurden am Opern- und Ballettheater der Lettischen SSR (heutigen Lettischen Nationalen Opern- und Balletthaus) mehrere grandiose Aufführungen inszeniert und das Rigaer Ballett wurde durch Gastspiele auch im Ausland bekannt. Aleksandrs Lembergs förderte die Entwicklung einer talentierten Generation von jungen TänzerInnen, die immer wieder bei internationalen Ballettfestivals ausgezeichnet wurden. Die Balletttruppe arbeitete damals auch mit zahlreichen ausländischen Choreographen, darunter auch dem Meister Boris Eifman (Jahrgang 1946) zusammen.

Der Balletttänzer und -meister Aleksandrs Lembergs lernte die Grundlagen des Tanzes bei der ehemaligen Solistin des Marientheaters in Sankt Petersburg und der Begründerin des lettischen Balletts Alexandra Fjodorowa (1884–1972). Seine Tanzkarriere begann er unter der Leitung des ausgezeichneten Ballettmeisters Osvalds Lēmanis (1903–1965). Lembergs studierte und tanzte für ein Jahr auch in Paris. 1939 wurde er zum Ballettsolisten der Lettischen Nationaloper. Er war ein sehr vielschichtiger Tänzer und hatte bis Anfang 1960 die Hauptrollen von fast allen Aufführungen inne – von klassischen Balletten über volksromantische Tänze bis hin zu sowjetischen Dramen. Er konnte sowohl romantische und dramatische als auch tragische und komische Charakterrollen erfolgreich darstellen und wurde dafür von den zwei damals leitenden Ballettmeistern Jevgeņijs Čanga (1920–1999) und Helēna Tangijeva-Birzniece (1907–1965) hochgeschätzt. Beide beeinflussten auch maßgeblich seine choreographische Tätigkeit.

1968 wurde er Hauptballettmeister des Opern- und Ballettheaters der LSSR und hatte das Amt bis zu seinem Tod 1985 inne. Lembergs inszenierte während seiner Tätigkeit je neun Voll- und Kurzballette, eine Ballettoper und drei Interpretationen von klassischen Balletten. Er wurde für seine ersten Aufführungen von „Pan und Syrinx“ (1963), „Peer Gynt“ (1966), „Inkagold“ (1967) und „Der Glöckner von Notre-Dame“ (1970) gelobt und machte frühzeitig seine choreographischen Prioritäten deutlich, nämlich die Grundwerte des klassischen Tanzes, die Expressivität des Körpers und die Grazie. Besondere Aufmerksamkeit widmete er auch der Schauspielfähigkeit der TänzerInnen. Er verließ sich sehr auf sie, indem er ihre künstlerische Intuition entwickelte und sie zu MitautorInnen der Aufführung machte.

Als ein Höhepunkt seiner choreographischen Tätigkeit gilt die Aufführung von „Carmen“ (1971) nach der Musik von Georges Bizet (1838–1875) und Rodion Schtschedrin (Jahrgang 1932). In diesem Werk brachte er erfolgreich den klassischen und zeitgenössischen Tanz zusammen. Carmen wurde von mehreren hervorragenden Tänzerinnen dargestellt, aber die Arbeit von Larissa Tuisowa (1948) gilt als Weltklasse. Die Aufführung wurde in verschiedenen Ländern gezeigt, und zwar in Mexiko, Ägypten, Malaysien, Singapur, Thailand, der Schweiz, Italien und Frankreich. Bei den Gastspielen in Moskau (1979) wurde José von dem ausgezeichneten Tänzer Māris Liepa (1936–1989) dargestellt.

In Zusammenarbeit mit dem Komponisten Arvīds Žilinskis (1905–1993) führte Aleksandrs Lembergs zwei Originalballette für Kinder auf – „Sprīdītis“ (1968, erneute Version 1983) und „Lolitas Wundervogel“ (Lolitas brīnumputns) (1979). Beide Werke wurden nach Märchendramen von Anna Brigadere (1861–1933) geschaffen. Sie waren vom Publikum sehr beliebt und blieben lange Zeit im Repertoire.

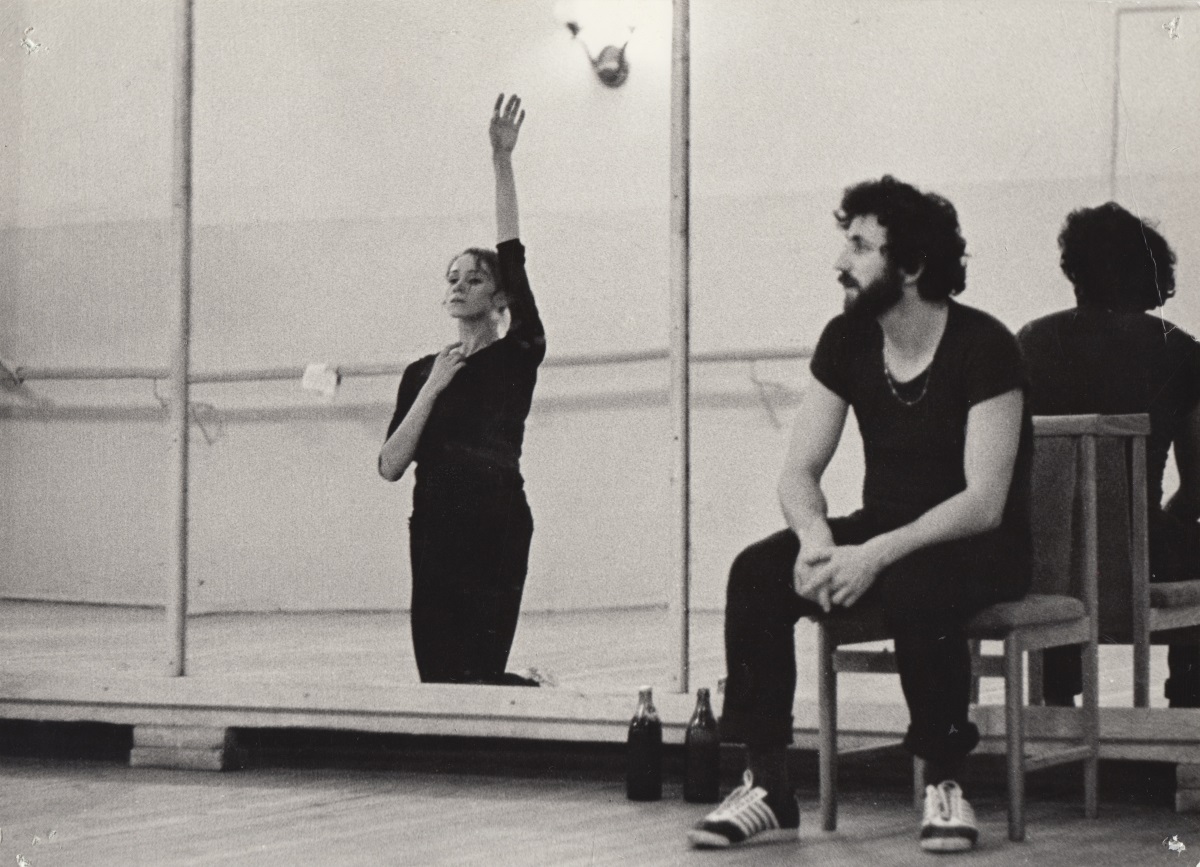

Als Aleksandrs Lembergs die lettische Ballettszene leitete, lernten die TänzerInnen auch zahlreiche ausländische Choreographen und verschiedene künstlerische Stile kennen. Boris Eifman hinterließ einen maßgeblichen Eindruck auf die Entwicklung des lettischen Balletts. Der herausragende Künstler aus Leningrad (heutiges Sankt Petersburg) führte in Riga mehrere Werke auf, darunter „Gayaneh“ (1976) zur Musik von Aram Khachaturyan (1903–1978), „Zweistimmigkeit“ (1978) mit Musik der englischen Rockgruppe „Pink Floyd“ (1964 gegründet) und das Ballett „Das unterbrochene Lied“ (1978), dessen Musik hauptsächlich aus dem ersten Satz der in den Kulturkanon aufgenommenen Vierten Sinfonie (1973) von Imants Kalniņš (Jahrgang 1941) besteht. Die Choreographien von Boris Eifman waren zeitgenössisch und originell und verbanden klassische Elemente und verschiedene Gradationen des Temperaments.

In den 1970er–80er Jahren trug Aleksandrs Lembergs zur beruflichen Entwicklung von mehreren überragenden TänzerInnen mit unterschiedlicher individueller Prägung bei. Zita Errs (Jahrgang 1952), Genādijs Gorbaņovs (Jahrgang 1950), Aleksandrs Rumjancevs (Jahrgang 1952), Lita Beiris (Jahrgang 1952), Viesturs Jansons, Gunta Bāliņa (Jahrgang 1955), Aivars Leimanis (Jahrgang 1958) und Inese Dumpe (Jahrgang 1955) wurden an internationalen Wettbewerben und Festivals geehrt, und die sogenannten „Lembergs Tänzer“ gelten als eine der besten Generationen in der Geschichte des lettischen Balletts. Mehrere von ihnen haben Einfluss auf die heutige lettische Ballettszene hinterlassen. Aivars Leimanis ist z. B. seit 1993 der künstlerische Leiter des Lettischen Nationalballetts, Lita Beiris ist die Leiterin des Internationalen Baltischen Ballettfestivals, und Gunta Bāliņa ist eine der leitenden TanztheoretikerInnen.

Maija Treile, übersetzt von Ženija Minka