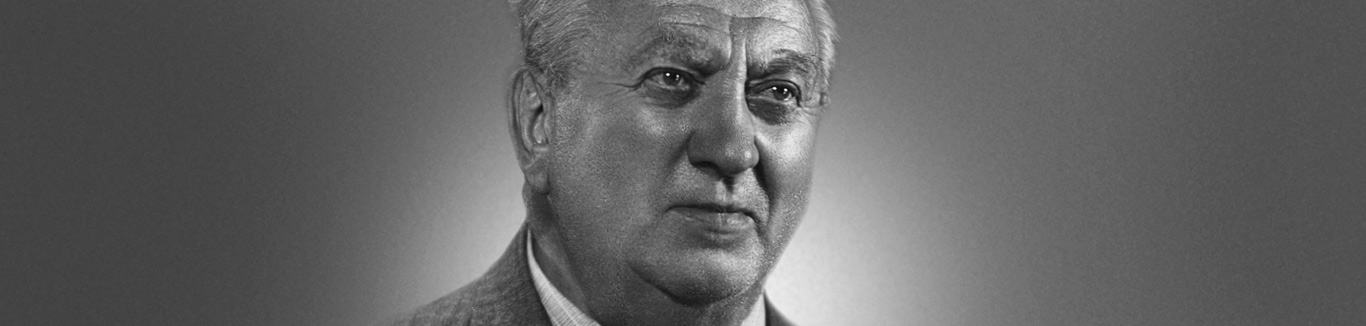

Komponista Emiļa Melngaiļa (1874–1954) dziesma jauktam korim „Jāņuvakars”, 1926

Tradicionālajā latviešu mūzikas klasiķu virknē (Andrejs Jurjāns (1856–1922), Jāzeps Vītols (1863–1948), Emilis Melngailis, Emīls Dārziņš (1875–1910) un Alfrēds Kalniņš (1879–1951)) Melngailis ir hronoloģiski trešais pēc kārtas. Astoņpadsmit gadus jaunāks par Jurjānu, kas arī parāda paaudžu pēctecību – vēl divpadsmit gadus vēlāk dzimst Jēkabs Graubiņš (1886–1961), un klasiķu uzskaitījumu pagaidām varam noslēgt ar Jāni Petraškeviču (1978) un Kristapu Pētersonu (1982). Otrs atskaites punkts – no pieciem senajiem meistariem Melngailis nodzīvoja visilgāk. Dzimis 1874. gadā, savu astoņdesmitgadi un mūža pēdējos mēnešus viņš sagaidīja 1954. gadā, nedaudz pārdzīvojot gan Prokofjevu, gan Staļinu; tobrīd pirmā Melngaiļa studiju vieta – Drēzdene – pēc Otrajā pasaules karā piedzīvotās nolīdzināšanas līdz ar zemi tika celta no jauna, bet otrā studiju vieta – Pēterburga – bija pārsaukta par Ļeņingradu un pārcietusi nacistu armijas blokādi, kam diemžēl vēl sekoja pēdējais Staļina vadītā genocīda uzvilnījums. Jāpiebilst, ka nostalģisku atmiņu Melngailim nebija ne pret vienu no jaunības pilsētām – no Drēzdenes viņš aizbrauca priekšlaicīgi (formālais iemesls – atteikšanās pieņemt zaudējumu šaha turnīrā), bet Pēterburgas konservatoriju absolvēja neklātienē (formālais iemesls – Melngaiļa un Rimska-Korsakova atšķirīgās domas jautājumā par Musorgska darbu rediģēšanu, ko Melngailis atklāti pauda visiznīcinošākajos vārdos – ar likumsakarīgu reakciju).

Orests Silabriedis par Emili Melngaili Latvijas kultūras kanonā, 2008.

Emīla Melngaiļa Dziesmudiena 1923. g. 10. jūnijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Emīla Melngaiļa 35 gadu komponista darbības atcerei veltīts Dainuvakars 1930. g. 11. maijā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sīkiespieddarbu krājums.

Orests Silabriedis par Emili Melngaili Latvijas kultūras kanonā, 2008. (Angļu valodā)

Marks Geibers par Emili Melngaili Latvijas kultūras kanonā, 2019. (Angļu valodā)

Bibliogrāfiskais saraksts ar Emiļa Melngaiļa nošizdevumiem un atsevišķi iespiestām notīm Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krātuvē, 2019.

Lindenbergs, Jānis. (1998). Latviešu kora literatūra (158.-162. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Melngailis, Emilis. ([1968]). Jāņuvakars. No: Otrie Eiropas latviešu dziesmu svētki: dziesmu izlase no kopkora koncerta 1968. gada 5. augustā [skaņuplate]. Izpilda Eiropas latviešu apvienotais jauktais koris, diriģents Alberts Jērums. Vācija: LAK EC. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Audiovizuālais krājums, F-3/4338.

Miķelsone, Anita. (2005). Latviešu mūzikas literatūras tēmas [notis] (13.-15. lpp.). Rīga: Musica Baltica.

Zālītis, Jānis. (1960). Raksti: [1910−1943: izlase] (460. lpp.). Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.