Der Dokumentarfilm „Crossroad Street“ („Šķērsiela“, 1988, 89 Min.), den der Regisseur und Kameramann Ivars Seleckis 1988 gedreht hat, ist ein einzigartiges Zeugnis über die Epoche und die Gesellschaft seiner Zeit; das ist eine objektive Fixierung der nicht ausgeschmückten Realität aus einer emphatischen Autorenposition. Das ist eine Geschichte über die scheinbar einfachen Menschen unterschiedlichen Alters mit ihren individuellen Lebensgeschichten. Sie alle wohnen in einer Strasse in Pārdaugava in Riga und gehen im Film ihrem Alltag, ihren Träumen und ihren Hoffnungen nach, in einer Zeit, wenn die Vergangenheit noch nicht losgelassen worden ist und die künftigen politischen Veränderungen zu spüren sind.

Der Schauplatz des Films ist eine 800 m lange Straße zwischen Imanta und Iļģuciems – zwei Plattenbausiedlungen in Riga –, die durch eine Bahnlinie getrennt sind. Die Einwohner von „Crossroad Street“ und der Umgebung werden besonders, wenn Ivars Seleckis sie vor seine Kameralinse holt. Der Großteil der Häuser sind in einem desolaten Zustand, den alten Menschen geht es sehr schlecht, aber sie arbeiten bis zu ihrem Lebensende. Die jungen Leute versuchen ihren Platz im Leben zu finden, das gelingt aber nicht allen. Auf die Frage „Woran glaubst du?“ antworten die meisten, dass sie nur an ihre eigenen Kräfte glauben und an nichts anderes. Sie leben ihr Leben Tag ein Tag aus und den Zuschauern wird die Möglichkeit geboten diese Leute kennenzulernen, die sie unter keinen anderen Umständen kennengelernt hätten, nur im Dokumentarfilm. Jeder hat seine Geschichten, große und kleine Alltagsereignisse, die sie vor der Kamera erleben.

Der Film wurde 1988 gedreht. Das sowjetische Regime mit Zensur war bereits am Ende, die Wiederherstellung der Republik war in Sicht. Deshalb werden die im Film „Crossroad Street“ erzählten Geschichten lockerer und emotional unvermittelter wiedergegeben, ohne die Zwischentöne der Mehrdeutigkeit. Die fesselnden Beobachtungen der Kamera von Ivars Seleckis, – hier statisch, da aktiv einschreitend –, werden zusammengeschnitten mit Interviews, im Laufe derer manche Helden sich seelisch entblößen, manche es bevorzugen nicht ganz aufgedeckt zu werden. Komische Episoden aus dem wirtschaftlichen Alltag laufen parallel zu Geschichten über außerordentlich schmerzhafte Schicksale, und werden zum Kern der Story montiert. Sie laufen scharf durch die Leben der Filmhelden durch, von Vergangenheit aus und beeinflussen unausweichlich ihre Zukunft.

Die Einwohner von „Crossroad Street“ besitzen bunte und grelle Charakter, mit ihren Leidenschaften vom lokalen Maßstab, Problemen der nachbarschaftlichen Beziehungen, persönlichen Erlebnissen und der Routine des Überlebens. Der Meerrettich Peter verkauft erfolgreich seine selbstgemachten Lebensmittel auf dem Markt, diese Arbeit und die Aufmerksamkeit der Kunden lassen ihn aufblühen. Steinmetz und Verkünder des Wortes Gottes Aldis verdient großes Geld mit Grabsteinen, ist aber bei seinen Nachbarn nicht beliebt. Jeder arbeitet, verdient, denkt, liebt im Rahmen seines Könnens und seiner Umstände. Beim Verfolgen der allerbittersten Schicksalsgeschichten verlässt den Zuschauer nie die Warmherzigkeit und die Menschenliebe, die von den Autoren des Films ausgeht. Das betrifft die schmerzliche Geschichte über Inga und ihren kranken Sohn Tolik, deren Schicksale in Sibirien gebrochen wurden. Oder die ausweglose Situation der alleinerziehenden Mutter Daiga, wenn sie gezwungen wird die Crossroad Street zu verlassen. Diese Portraits sind echt, emotional und ergreifend. Der Kamera von Ivars Seleckis ist es gelungen sich in die kleine Welt von Crossroad Street zu integrieren, die Ortsbevölkerung kann gut mit ihr auskommen und als ihrige akzeptieren. Aber gleichzeitig ist auch diese nur ein hilfloser Beobachter, Zeuge und Mediator zwischen den Helden und den Zuschauern.

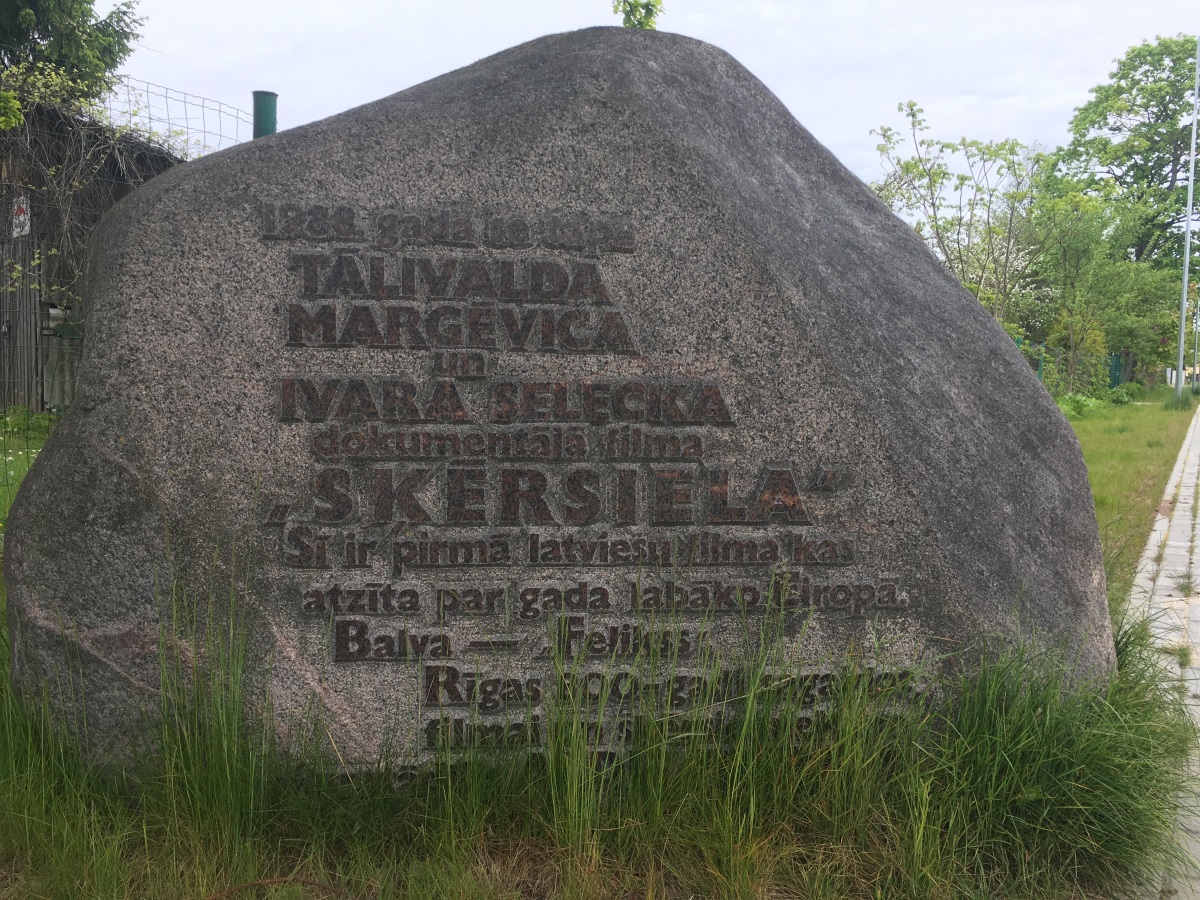

„Crossroad Street“ hat viel Anerkennung nicht nur in der lettischen Filmszene gefunden, sondern auch auf der europäischen Ebene. Der Film hat 1988 den Nationalen Filmpreis Lielais Kristaps als Bester Dokumentarfilm des Jahres bekommen und ist bis heute der einzige lettische Film, der in dieser Kategorie auch den europäischen Filmpreis erhalten hat. Genauso hat der Film die nach den berühmten Dokumentaristen Robert J. Flaherty und Joris Ivens benannten Filmpreise eingeheimst.

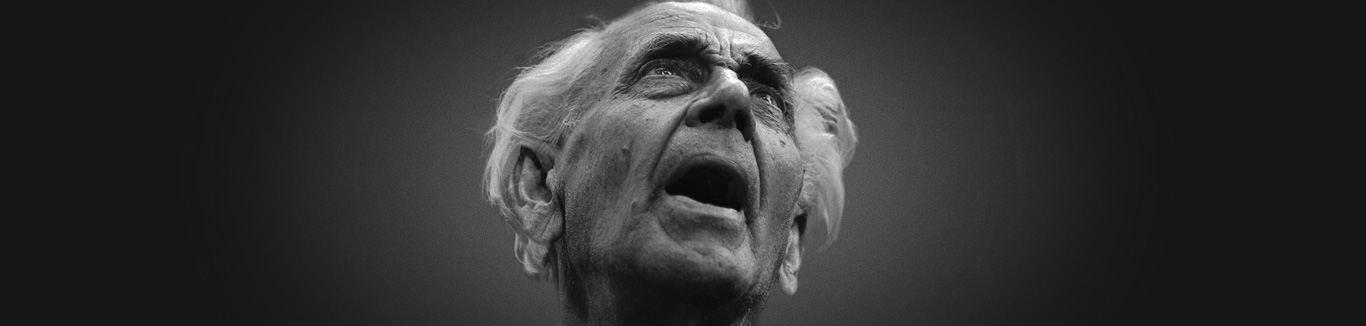

Ivars Seleckis (1934) ist die Eminenz des lettischen Dokumentarfilms, der immer noch sehr aktiv Filme dreht und sogar in den 90er Jahren, die für die hiesige Filmindustrie äußerst schwer waren, hat er nicht aufgehört neue Filme zu machen und seine Handschrift weiterzuentwickeln. Angefangen hat er im Stil des Rigaer poetischen Dokumentarfilms (neben Herz Frank (1926–2013), Ivaras Kraulītis (1937–2004), Uldis Brauns (1932–2017), Aivars Freimanis (1936–2018)). Im Tandem mit dem Regisseur Aivars Freimanis als auch in seinen Soloarbeiten hat er seine Filmsprache Richtung unausgeschmückter Realitätsfixierung mit bewegend realistischer Poetik weiterentwickelt. Später hat sich in seinem Œeuvre eine neue Facette gezeigt, die sich durch sozial aktive und gesellschaftlich bedeutsame Diskussionen und provozierende Positionen auszeichnet. Dadurch wurden Fragen gestellt über die soziale Lage der damaligen Gesellschaft. Jede Person, die in diesem Land lebt, hat nach seiner Auffassung eine Geschichte, die leinwandwürdig ist, und die Quintessenz dieser Auffassung ist der Film „Crossroad Street“.

Die Crew des Films „Crossroad Street“ unter Leitung von Ivars Seleckis hat die Schicksale der Einwohner von Crossroad Street in zwei weiteren Filmen verfolgt. Dieses Triptychon bildet eine im lettischen Film bis dahin unbekannte Form einer dokumentarischen Epopöe. 1999 wurde der Nachfolgefilm „New Times on Crossroad Street“ gedreht, 2003 wiederum – „Capitalism at Crossroad Street“ über das Leben der alten und jungen Menschen im nun unabhängigen Lettland.

Die Filme von Ivars Seleckis erzählen von Letten für die Letten, aber sie sprechen eine universell hochwertige und von humanistischen Werten geprägte Sprache der Kunst, die international verständlich ist. Im Rahmen des Filmförderprogramms „Latvian Films for Latvian Centenary“ hat Seleckis den Dokumentarfilm „To Be Continued“ gedreht, der im März 2018 Premiere feierte. Der Film erzählt die Geschichte über fünf Erstklässler und ist als eine Langzeitbeobachtung angelegt als Querschnitt einer Generation, die im unabhängigen Lettland geboren worden ist.

Von Elīna Reitere adaptierte deutsche Fassung nach einem Text von Olga Doļina

Der Film kann HIER gesichtet werden (mit englischen Untertiteln).