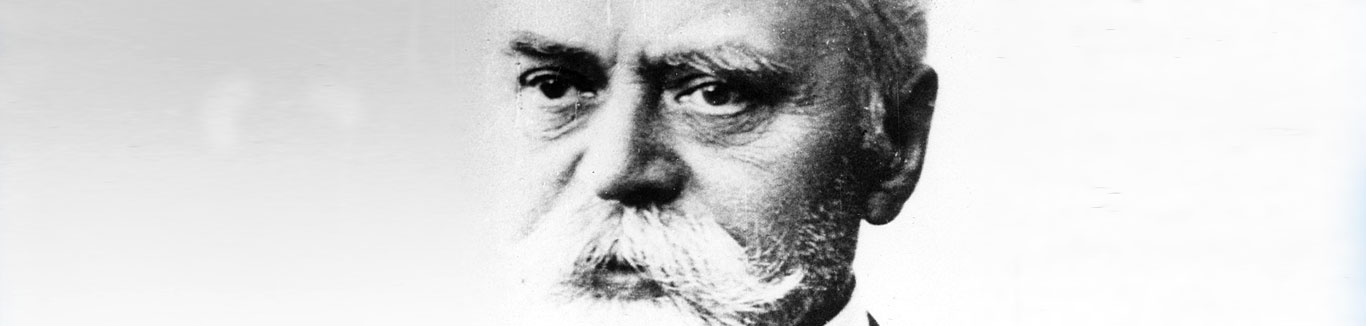

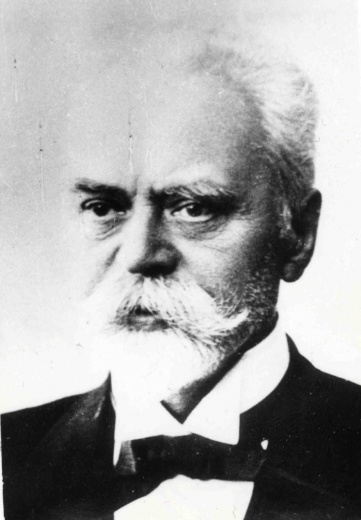

Der Name Reinhold Georg Schmaelings steht primär für die explosionsartige Stadtentwicklung von Riga seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in das 20. Jahrhundert. Zwischen 1879 und 1915 war er als Stadtbaumeister für die raumplanerische Gesamtentwicklung verantwortlich und verhalf Riga damit zum Status einer der fortschrittlichsten Städte sowohl im russischen Zarenreich als auch im europäischen Vergleich. Zugleich steht sein Name für die zahlreichen ikonisch rot-weißen kommunalen Gebäude, die das gesamte Stadtgebiet noch heutzutage mit einer unaufdringlich-funktionalen Präsenz prägen.

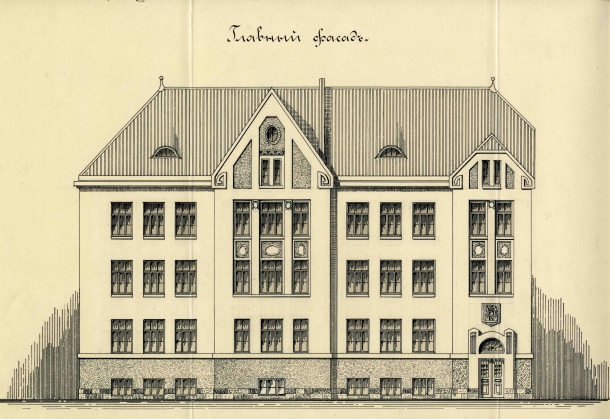

Schmaeling entwarf sowohl Schulen, Feuerwehrwachen und Hospitale als auch Mietshäuser und Gewerbeobjekte, sowie zahlreiche Villen und Wohnhäuser. Für die Nachhaltigkeit und Stärke seines Schaffens ist es bezeichnend, dass seine Werke, die die eine konstruktive Leichtigkeit vermittelnden und den Geist seiner Zeit abbildenden Strömungen wie den Jugendstil, eklektische Neugotik sowie – trotz seiner deutschbaltischen Herkunft – auch die lettische nationale Romantik befolgten, zum größten Teil bis heute in ihrer ursprünglichen Funktion erfolgreich den Rigensern und Rigenserinnen ihre Dienste erbringen. Mit den Fassaden aus rotem Backstein, der durch den hellen Putz kontrastreich hervorgehoben wurde, befolgte Schmaeling durchaus die Trends seiner Zeit, die insbesondere im Norden Europas sowie in Norddeutschland den Ton angegeben haben, jedoch ohne sich in diesen zu verlieren.

Schmaelings raumgestalterisches Wirken als Gesamtwerk in seiner Rolle als Stadtbaumeister (1879–1915) gehört neben den einzelnen von ihm ausgezeichnet gestalteten Gebäuden zu den höchsten Errungenschaften des architektonischen Erbes in Lettland. Der von ihm konzipierte Bebauungsplan von Riga erhielt lediglich in Teilen einen amtlich-verbindlichen Status, gilt jedoch die unter seiner Leitung entstandene urbane Planung von Riga bis heute als solche, die mit ihren auf die Bedürfnisse von nachfolgenden Generationen ausgerichteten Richtlinien zur städtebaulichen Raumgestaltung ihrer Zeit stark und zukunftsweisend voraus war.

Riga war im Jahr 1879, als Schmaeling das Amt als Stadtbaumeister antrat, bereits durch einen rasanten Anstieg der Einwohnerzahl herausgefordert. Seine Entwicklungsmöglichkeiten verdankte Riga einem stadtplanerisch historischen Zufall, durch den die weitläufigen in Holz erbauten Vorstädte von Riga am rechten Ufer des Flusses Daugava in 1812 abgebrannt wurden. Dies geschah auf Befehl des Deutschbalten, später in Riga beigesetzten russischen Oberbefehlshabers, Fürsten Michael Andreas Barclay de Tolly (1761–1818) angesichts eines vermuteten, dann doch nie erfolgten Angriffes der unweit bei Kaunas in Litauen stationierten napoleonischen Grande Armée bei ihrem Russlandfeldzug. Der Verlust der Vorstädte beschleunigte die Entwicklung von Riga als eine moderne Großstadt, die nach der Hauptstadt Sankt-Petersburg bald die zweitgrößte Hafenstadt und eines der wichtigsten Industriezentren des russischen Reiches wurde.

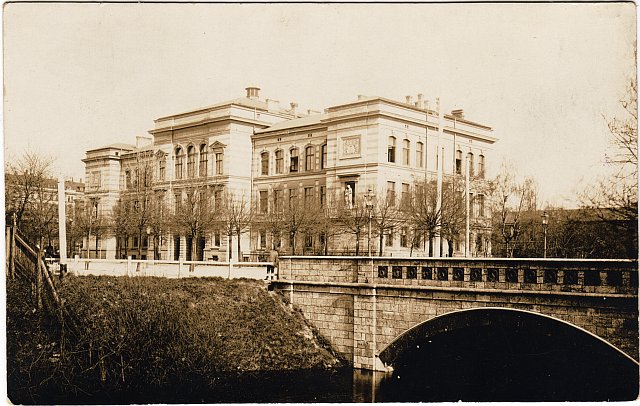

Vor diesem Hintergrund konnte Riga bereits ein Jahr nach dem Ende des Krimkrieges (1853–1856), der den leidigen Ruf als „erster moderne bzw. industrielle“ Krieg erlangte, seinen militärisch überholten und städtebaulich hinderlichen Status als Festung in 1857 loswerden. Der unverzüglich erfolgte Abbau der Stadtbefestigungen (1857–1863 bzw. 1872–1875 der nördlich des Rigaer Schlosses befindlichen Zitadelle) war die Geburtstunde des modernen Rigas, der der damalige Schmaelingsche Amtsvorgänger Johann Daniel Felsko (1813–1902) Pate stand. Felsko, der die beste internationale Ausbildung als Architekt genossen hatte und ein weltgewandter Stadtplaner war, erschuf eines der ältesten städtebaulichen Ensembles dieser Art in Europa – den Boulevard-Ring von Riga – mit seinen zahlreichen Prachtbauten und großartigen Parkanlagen. Dieser folgt dem Lauf des ehemaligen Wehrkanals und umschließt somit die mittelalterliche Altstadt.

Des Weiteren ermöglichte dieser historische Kontext Riga, bereits in den dreißig Jahren vor dem Amtsantritt von Schmaeling seine Einwohnerzahl zu verdreifachen. Das brillante Erbe von Felsko übernahm Schmaeling als Stadtbaumeister mit einer Verantwortung für das urbane Wohlergehen von rund 300 000 Rigenserinnen und Rigenser. Auf diesem Erbe lastete jedoch die Herausforderung eines weiteren explosionsartigen Zuwachses auf über 500 000 Einwohner bis 1915. Diese historische Aufgabe meisterte Schmaeling herausragend. Er verfestigte den Status seines stets neuerungssüchtigen Rigas als zweitgrößten Metropole an der Ostsee nach dem bereits damals über zwei Millionen Einwohner zählenden Sankt-Petersburg. Riga konnte so den Abstand zu den beiden Hauptstädten Stockholm (über 300 000) oder Kopenhagen (knapp 500 000 Einwohner) wahren.

Während Schmaeling das große Stadtbild im Auge hatte, arbeitete er ebenfalls an seinen eigenen Entwürfen. Sein Vermächtnis besteht aus zahlreichen Miets- und Gewerbehäusern (beispielhaft hierfür Matīsa iela 9, Ģertrūdes iela 38, Miera iela 5 jeweils aus 1902, 1907 und 1912), drei Krankenhäusern (Erstes städtisches Krankenhaus in Bruņinieku iela 5 (1908–1909) sowie das ehemals Zweite städtische Krankenhaus (1908–1915), nun Pauls-Stradiņš-Universitätsklinik in Pilsoņu iela 13), zwei Märkten (Vidzeme- und (ehemals Alexander-) nun Āgenskalns-Markt aus jeweils 1902 und 1911), mehr als zwanzig Schulen (exemplarisch hierfür ist das Schulgebäude in Augusta Deglava iela 3), fünf Feuerwachen (das Gebäude der Lettischen Kulturakademie aus 1886, Wache in Matīsa iela 9 und das jetzige Feuerwehrmuseum in Hanzas iela 5), einer Pferdepoststation und anderen öffentlichen Betriebs- und Werkanlagen (beispielhaft das Abwasserpumpwerk in Eksporta iela 2b aus 1908 und das Kraftwerk der Nationaloper am Stadtkanal aus 1886 in Aspazijas bulvāris 3). Seinen persönlichen Stil zeichnet die Liebe zum Backstein als dem Baumaterial seiner Wahl und zu einzelnen Dekoren und Details an den von ihm entworfenen Fassaden aus.

Die Fassaden von rund 100 nun denkmalgeschützten Gebäuden, die von Schmaeling gestaltet wurden, wirken weiterhin prägend auf das Stadtbild von Riga. In seiner Betrachtung des Städtebaus als einer ganzheitlichen Aufgabe erfolgte die Positionierung von jedem neuen Gebäude wie Schulen, Kirchen, Schlachthöfen, Märkten, Friedhöfen, Lager- und Logistikgebäuden sowie anderen öffentlichen Einrichtungen wohlüberlegt und einer urbanen Planungslogik folgend. Auf diese Weise entwickeln diese Bauwerke eine städtebauliche Interaktion, die noch heutzutage funktional für Riga als Ganzes und insbesondere in seinen einzelnen Stadtteilen tragend ist. Als Rigenser und Rigenserin erlebt man das Schmaelingsche Wirken auf eine zuverlässig harmonische Art im heutigen Alltag immer wieder.

Die bis heute andauernde Aktualität von Schmaelings Werken trifft nicht minder auf seine zeitgemäße und innovative Vorgehensweise bei der Raumgestaltung zu. Die Aufstellung von Klassenräumen an großzügigen lobbyartigen Fluren, die für die Erholung von Kindern in den Pausen bestimmt waren, gilt noch heute als zeitgemäß und erfüllt einwandfrei die an moderne Schulen gestellten Anforderungen. Ein besonderes innenarchitektonisches Erbe von Schmaeling stellt die Innenausstattung der heutigen Nationaloper dar. Das damalige Erste bzw. Deutsche städtische Theater des deutschen Architekten Ludwig Bohnstedt (1822–1885, Anbau von Juris Gertmanis (1947) 1999–2001) wurde unter der Leitung seines Schülers Schmaeling nach dem Brand (1882) wieder aufgebaut (1885–1887), wobei vor allem die innere Raumplanung und -Gestaltung von ihm grundsätzlich verändert bzw. modernisiert wurde.

Schmaeling kam 1840 in Riga zur Welt. Im Alter von achtzehn Jahren begann er sein Studium an der Architekturabteilung der Akademie der Künste in Sankt-Petersburg, wobei er bereits studienbegleitend bei seinen Professoren Ludwig Bohnstedt und Alexander Resanow (1817–1887) berufstätig wurde. Schmaeling schloss sein Studium mit Auszeichnung im Jahre 1868 ab. Das ihm gewährte Reisestipendium ergänzte das aus seinem Verdienst Ersparte und machte einen Studienaufenthalt in Deutschland möglich. Von 1870 bis 1873 hielt er sich mit seiner Familie in Italien auf, woher er nach Sankt-Petersburg zurückkehrte, bis er 1879 der Einladung seiner Heimatstadt folgte, das Amt des Stadtbaumeisters zu übernehmen.

Roberts Putnis