Naturinspirierte Funktionalität. Kompromisslose Nachhaltigkeit. Absolute Singularität. Der als „Stulpiņš“ bezeichnete Holzstuhl verkörpert den ländlich-vorindustriellen Zeitgeist und gilt als Exempel des traditionellen lettischen Designs. Die ältesten Beispiele dieses Möbelstücks stammen nachweislich aus dem 17. Jahrhundert.

Das charakteristische Design dieses bäuerlichen Holzstuhls ist immer von der Natur vorgegeben. Zu seiner Herstellung verwendet man ein bereits natürlich formpassendes Holzstück, z.B. einen großen Ast. Wenn die natürliche Form zur Weitergestaltung eines Stuhls mit ausreichender Sitzfläche bzw. einer bequemen Lehne und eventuell auch einem oder mehreren bereits vorhandenen Stuhlbeinen ermöglicht, kann auch eine massive Baumwurzel zum Einsatz kommen. Die weitere handwerkliche Bearbeitung übt sich in respektvoller Zurückhaltung. Man folgt der natürlichen Formgebung des Astes bzw. der Wurzel und stützt bei Bedarf die Konstruktion mit einem oder mehreren weiteren angebrachten Beinen. Der in Folge dieser Handarbeit entstandene „Stulpiņš“ dient vermeintlich bloßem Vorzeigen handwerklicher Fertigkeit. Er bringt vielmehr die für die lettische bäuerliche Kultur bezeichnende Naturverbundenheit zum Ausdruck und dient als Nachweis eines ausgeprägten Ressourcenbewusstseins im Umgang mit der einem anvertrauen Umwelt.

Die aktuellen Forschungsergebnisse lassen die Ursprünge dieser Tradition zwar nicht genau zeitlich bestimmen. Es steht jedoch fest, dass diese traditionelle Bauart von Stühlen auch in jüngerer Zeit trotz zunehmender Verwendung von handwerklich aufwendigeren Sitzmöbeln fortbestand. „Stulpiņš“ hat sich historisch auch gegen seine Konkurrenz weiterhin als ein beliebtes Stück des bäuerlichen Mobiliars durchsetzen können.

Diese traditionellen Stühle wurden unter anderem vererbt. „Stulpiņš“ war kein bloß alltägliches Möbelstück und nicht jeder durfte sich auf ihm ausruhen. Vielmehr war dieser Stuhl der Ehrung von Gästen vorbehalten und kam auch an bestimmten Feierlichkeiten zum Einsatz, z.B. bei traditionellen Hochzeitsbräuchen wie „mičošana“, als gegen Mitternacht des ersten Hochzeitstages der Braut ihr Kranz durch eine Haube ersetzt wird und das Brautpaar nun von der Hochzeitsgesellschaft in ihre erste gemeinsame Nacht als Ehepaar entlassen wird.

„Stulpiņš“ kommt auf den Bauernhöfen in Kurland am häufigsten vor, ist aber auch in anderen Regionen Lettlands nicht fremd. Ein verwandtes Möbelstück ist die sogenannte Waschbank (lett.: „velējamais sols“) in Zentral-Livland (Vidzeme-Region). Hier wird das jeweilige Einrichtungsgegenstand aus einem geästeten Baumstamm konstruiert, der länglich in zwei Hälften zersägt wird und dessen Äste dann als Beine die Bank tragen. Konstruktionsbedingt ergänzt man sie ähnlich wie bei „Stulpiņš“ mit weiteren Stützen bzw. anderen Komponenten.

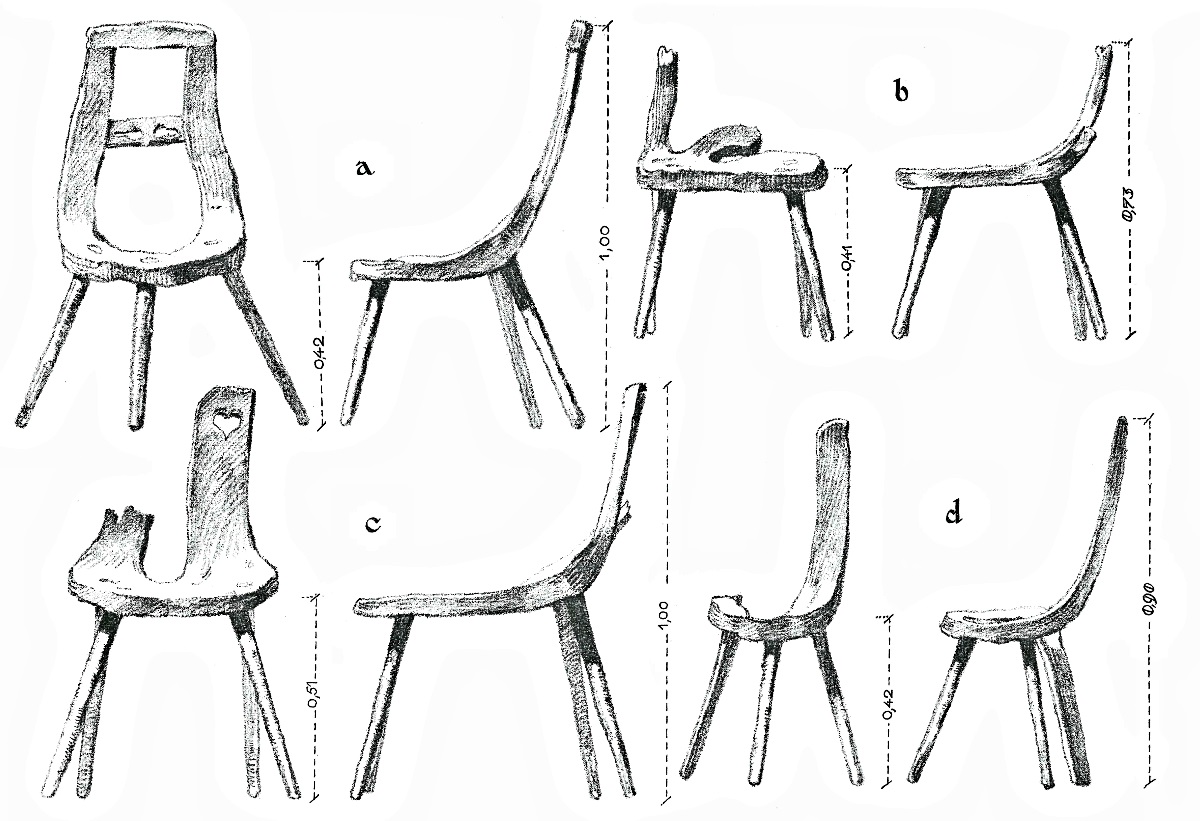

Mehrere authentische „Stulpiņš“ Stühle können in der ständigen Ausstellung des lettischen ethnographischen Freilichtmuseums betrachten werden. Die häufig in der Chrestomathie erscheinende Abbildung eines besonders einprägsamen „Stulpiņš“ stellt ein Artefakt aus der Gegend von Rucava im Westen (Kurland bzw. Kurzeme-Region) Lettlands dar. Leider wurde dieses auf Hochzeiten eingesetzte Möbelstück im Brand des kurländischen Ausstellungshofes 2000 vom Feuer verschlungen.

Als Ausdruck des lettischen ästhetischen Empfindens hat „Stulpiņš“ viele lettische Designer inspiriert. So integrierte Ansis Cīrulis (1883–1942) einen dieser Stühle sogar in die Inneneinrichtung des Gesandtenempfangssaales im Rigaer Schloss. Die Silhouette des genannten Designobjekts erinnert zwar an die traditionellen Abrisse, ist aber nur ein Nachbau in der Technik des Anfangs vom 20. Jahrhundert und keine naturvorgegebene Designlinie. Auch der Sitz ist hier ausgestattet mit Stoff und gepolstert, lediglich die Lehne wurde aus Massivholz hergestellt.

Die konstruktive Schlichtheit, die rationale und wohl überlegte Ausschöpfung der von der Natur geschaffenen Gestaltungsmöglichkeiten und die damit erzielte singulär frappante Schönheit fordert die zeitgenössischen Designkonzepte heraus. Unter Einfluss von „Stulpiņš“ sind in Lettland zahlreiche gegenwärtige Designobjekte entstanden, die der hier beschriebenen Denkweise und dem traditionsbewussten Anspruch an aktuelle Designherausforderungen Rechnung tragen. So fand der Traditionsbau von „Stulpiņš“ seinen Weg auch in die industrielle Massenproduktion. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Holzverarbeitungsunternehmen „Latvijas Bērzs“ (dt.: „Lettische Birke“), das in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine aus einem Küchentisch und dreibeinigen Hockern zusammengesetzte Essgruppe in Massenproduktion nahm. Somit fand die Tradition von „Stulpiņš“ ihren Einzug in unzählige sowjetische Küchen.

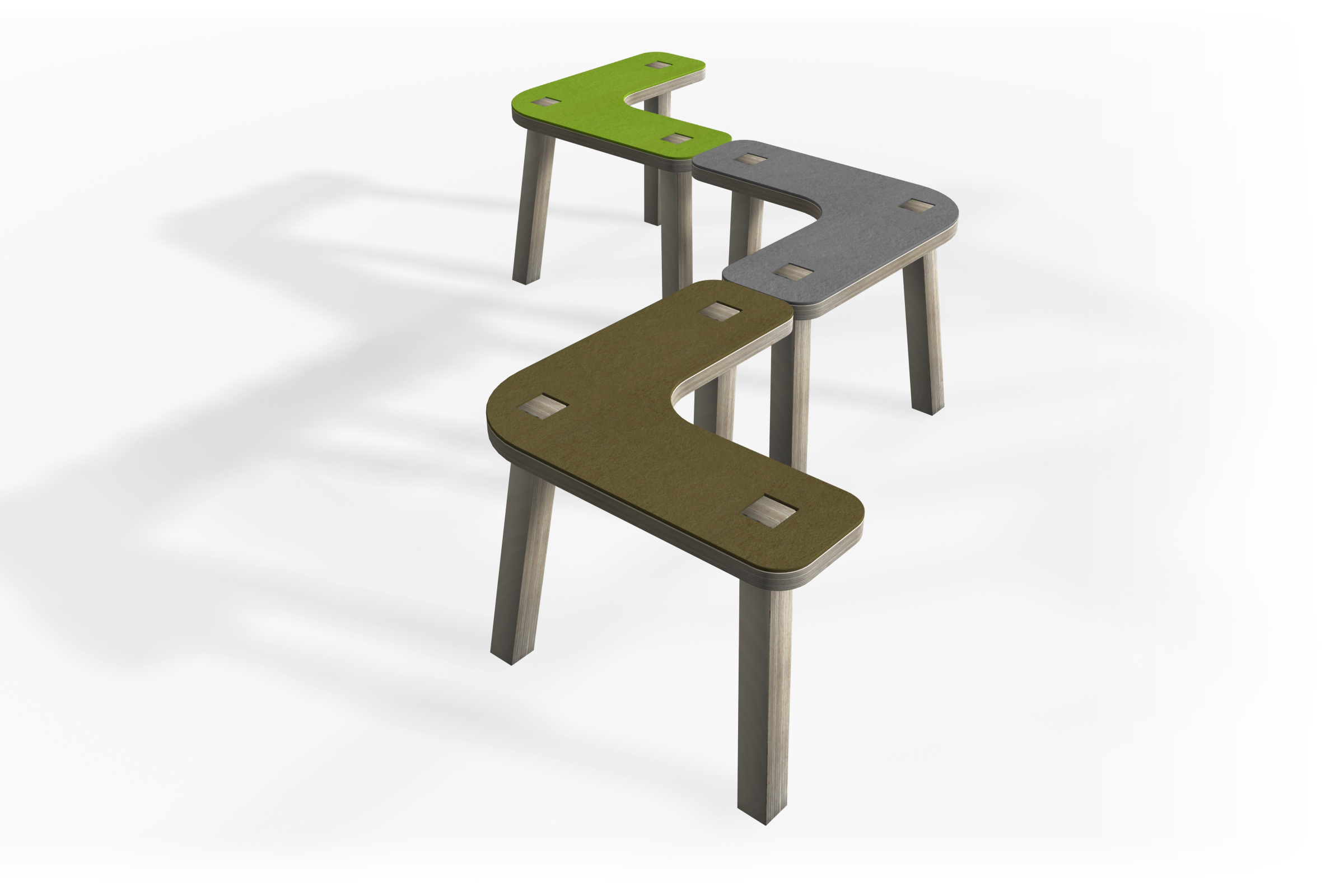

Zum festen Brauch der lettischen Kunstakademie hat sich die alljährliche Studienaufgabe entwickelt, vor die sämtliche Designstudenten während ihres Studiums gestellt werden, in dem sie Sitzmöbelkonzepte aus der Tradition der ethnographischen Möbelstücke heraus erarbeiten müssen. Beispielhaft für die Innovationskraft von Studierenden der Kunstakademie ist die von der mittlerweile aktiv schaffenden Möbeldesignerin Elīna Bušmane (1984) erbaute Sitzbank „Staklis“. Als Inspiration für die vorgestellte Lösung diente der Designerin der ebenfalls im ethnographischen Freilichtmuseum ausgestellte Kuhstallhocker, der ursprünglich zum Sitzen beim Melken verwendet worden ist. In ihrem Konzept von „Staklis“ setzte sie die Wirtschaftlichkeit und Sachlichkeit als ihre Designgrundsätze ein, in dem sie ein einfach variables Sitzmöbel konzipierte, dessen Sitzfläche aus drei gleichen Bauteilen besteht und von ebenfalls drei Beinen gestützt wird, die wiederum ergänzend kombiniert zu einem Abstelltisch oder einer Raumtrennwand umfunktioniert werden können.

Roberts Putnis