Die Universalität der Menschenwürde und die ultimative Verpflichtung eines jeden Einzelnen zu ihrem Schutz ist der allgemeine Konsens über die von der Gedenkstätte Salaspils zu vermittelnde Botschaft. Sie ist das Ergebnis einer facettenreichen gesellschaftlich-politischen Auseinandersetzung der vorausgegangenen Jahre, die sich mit der Geschichte, dem Gehalt und der Bestimmung dieses 1967 unter sowjetischer Besatzung entstandenen Mahnmals tiefgreifend beschäftigte. Dieser Prozess war notwendig, um den beim Missbrauch dieser Gedenkstätte als Propagandainstrument entstandenen Vertrauensverlust auszugleichen.

Hierbei hatte die Kunst- und Kulturwissenschaft die mit Abstand einfachste Aufgabe, denn unabhängig von der historischen Interpretation gehört dieses monumentale skulptural-architektonische Ensemble zu den weltweit bedeutsamsten Kunstwerken zum Gedenken der Verbrechen des Nationalsozialismus. Seine künstlerisch unstrittige Allgemeingeltung entfaltet das Mahnmal in einer synergetischen Wirkung von monumentalen Figuren und einer architektonischen Gestaltungskunst von höchster perspektivischer und materialtechnischer Virtuosität.

Die Gedenkstätte befindet sich an der historischen Stelle eines „Erweiterten Polizeigefängnisses und Arbeitserziehungslagers“, das von den nationalsozialistischen Besatzern hier zwischen 1941 und 1944 betrieben wurde. Die Erschaffung dieser Gedenkstätte ist als Teil der auf Stalins Tod (1878–1953) gefolgten Trendwende in der sowjetischen Erinnerungskultur zu begreifen. Das Gedenken an Opfer des Zweiten Weltkrieges erregte vor der Chruschtschow-Periode (1953–1964) keine Aufmerksamkeit, was sich aber nach dem Tod des sowjetischen Machtherrschers mit der schrittweisen Aufklärung von stalinistischen Verbrechen änderte.

Die propagandistische Ausschlachtung der nationalsozialistischen Gewalttaten sowie Etablierung von jungpatriotischen Traditionen wie der Siegesparade verlieh der Sowjetunion eine neue Rolle im Zweiten Weltkrieg und relativierte gleichzeitig die Verbrechen der herrschenden kommunistischen Partei gegen die eigene Bevölkerung. Auch der Name „Salaspils“ wurde hemmungslos zu propagandistischen Zwecken missbraucht, das Leid unzähliger Opfer des Kriegsschreckens und die Verantwortung für historische Wahrhaftigkeit missachtend. Ohne jegliche Evidenz wurde Salaspils zum Todeslager erklärt, in dem mehr als 200 000 Morde ausgeführt worden sein sollen, wobei der Holokaust im Kontext des vorherrschenden sowjetischen Antisemitismus nur nebenbei Erwähnung fand.

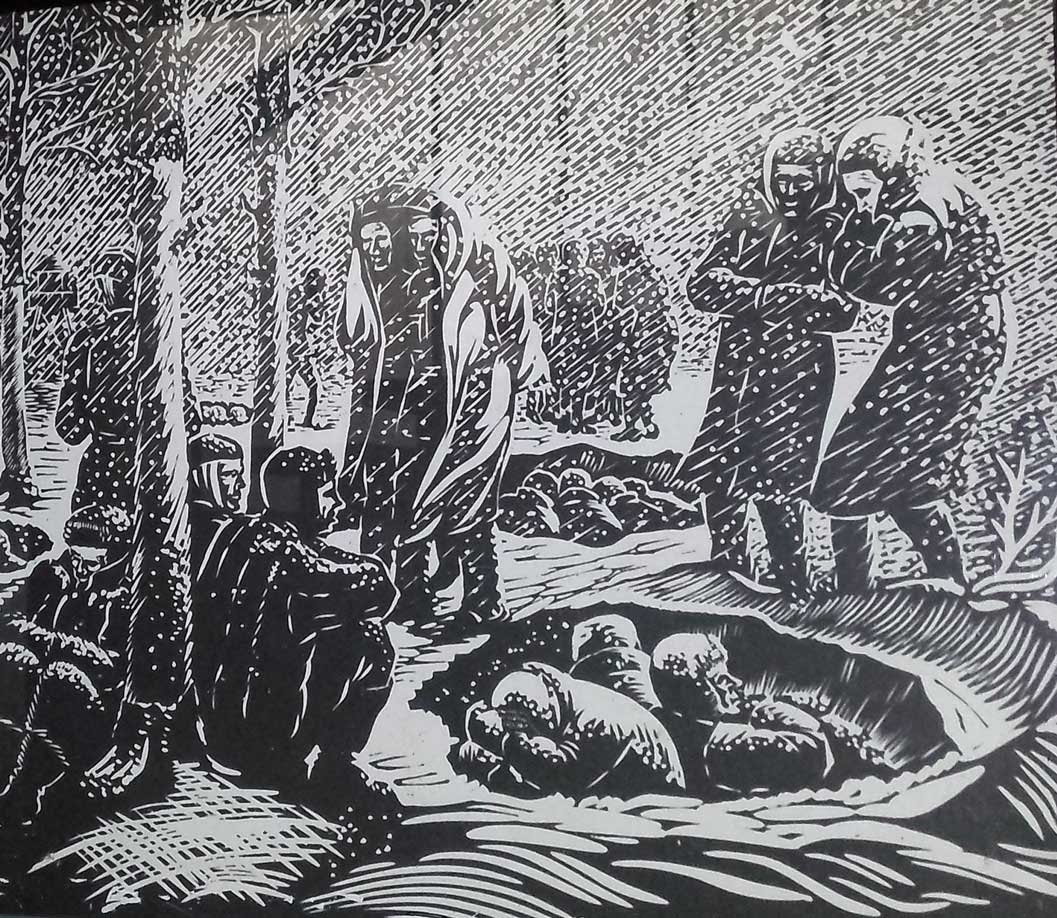

Tatsächlich fungierte das Lager Salaspils primär als Haftanstalt für politische Gefangene, die laut neusten Untersuchungen zusammen mit zu Haftstrafen verurteilten Arbeitsverweigerern und Soldaten rund die Hälfte der insgesamt geschätzt 22 000 bis 23 000 Insassen ausmachten. Dazu gehörte sogar ein gesondertes Abteil für abgeurteilte Angehörige der baltischen Polizeieinheiten sowie für die nach 1943 massenweise zwangseinberufenen Mitglieder der nationalen Waffen-SS-Divisionen. Für die aus dem Ausland verschleppten Juden und russischen sowie belorussischen Zwangsarbeiter wurde Salaspils zu einer Durchgangsstation, wobei im Winter 1941/1942 rund 1000 Juden aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei unter unmenschlichsten Bedingungen zum Bau des Lagers gezwungen wurden. Den Schätzungen zufolge kann man von einem qualvollen Tod mindestens der Hälfte der in Salaspils missbrauchten europäischen Juden ausgehen. Es sind über 30 Morde bei Fluchtversuchen von 1942 bis 1944 dokumentiert. Die Gesamtzahl der Salaspils-Opfer wird auf mindestens 2000 bis 3000 geschätzt, wobei mit hoher Gewissheit mindestens ein Drittel davon Juden waren.

Neben den zahlreichen von Nazis aus dem Ausland nach Salaspils verschleppten Zwangsarbeitern verschwieg die sowjetische Propaganda auch die Inhaftierung von bedeutsamen einheimischen Widerstandskämpfern. Zu solchen gehört der von Gestapo 1944 verhaftete Anführer des demokratischen Widerstands gegen die Nazibesatzung Konstantīns Čakste (1901–1945), der bei der Evakuierung des Lagers 1945 ums Leben kam. Seinem ebenfalls in Salaspils inhaftierten Stellvertreter, dem bekannten Sozialdemokraten Brūno Kalniņš (1899–1990), gelang später die Flucht nach Schweden.

Den Autoren des Mahnmals war die propagandistische Facette des ihnen erteilten Auftrags bewusst. Jedoch spiegeln ihre erst nach der Aufhebung sowjetischer Zensur veröffentlichten Erinnerungen ihr menschliches Bestreben als Kunstschaffende, eine universelle bildnerische Sprache zu finden, die nicht nur an die Schrecken der Lager erinnern, sondern auch zum aktiven Handeln gegen eine Wiederholung der Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts aufrufen würde. Eine solche universelle Ausdrucksweise entdeckten die Autoren für sich im Beton als einem Baustoff, der fast in jedem einzelnen Objekt dieses Gesamtkunstwerks vorherrscht und tatsächlich bis heute auf die Betrachterinnen und Betrachter die von den Autoren erwünschte emotional ergreifende Wirkung ausübt. Das belegt die Richtigkeit dieser vor knapp sechzig Jahren getroffenen künstlerischen Entscheidung, sich bewusst von dem rein propagandistischen Auftrag abzusetzen und damit dem Kunstwerk eine Akzeptanz auch bei den nachfolgenden Generationen zu bescheren.

Dem künstlerisch vorbestimmten emotionalen Einfluss wird man schon am Eingang der Gedenkstätte ausgesetzt. Der Besucherweg führt unter einen aus Kieselsteinbeton massiv gestalteten, 100 Meter langen und 12,5 Meter hohen Betonblock. Sein in engem Winkel geneigter Rumpf macht dem Besucher die eigene Angst greifbar, darunter dem Tode ausgesetzt oder nach dem Betreten des Geländes von der Außenwelt abgeschieden zu werden. Der ehrfürchtigen Selbstüberwindung gefolgt lässt man sich unweigerlich von dem Herzschlag leiten, der aus einem Sarkophag ähnelndem Kasten aus schwarzem Granit ertönt. Von hier aus erblickt man nun die Aufstellung von insgesamt sieben jeweils in eine Höhe von 17 Metern ragenden, ebenfalls aus rauem Kieselsteinbeton geschaffenen Skulpturen, an die ein der Struktur des Lagers folgender hufeneisig verlaufender Rundweg heranführt. Während die allegorischen Figuren „Mutter“, „Der Unbeugsame“, „Die Erniedrigte“, „Der Eidschwur“, „Der Widerstand“ eine allgemeinmenschliche Geltung entfalten, sind die Figuren „Rot Front“ und „Solidarität“ ihrem Entstehungszeitpunkt verschuldet politisch-propagandistisch konnotiert.

Wenn man dann den schräg aufgestellten Betonblock an seiner Verbindung zum Boden betritt, steigt man in stetiger Begleitung der von außen eindringenden Herzschläge des Metronoms durch ein von diversen, variabel angesetzten Öffnungen erzeugtes Lichtspiel eine endlos erscheinende Treppe scheinbar zum Himmel empor. Hier kann die nach der Sanierung der Gedenkstätte 2018 eingerichtete ständige Ausstellung besichtigt werden.

Bei den Autoren handelt es sich um ein durch die kommunistische Partei wegen administrativ-bürokratischen Erwägungen recht willkürlich zusammengewürfeltes kreatives Team, was zunächst die Effizienz des Schaffens aufgrund interner Reibereien erschwerte. Das Team bestand aus den Architekten Gunārs Asaris (1934–2023), Oļģerts Ostenbergs (1925), Ivars Strautmanis (1932) und Oleg Zakamenny (1914–1968) sowie den Bildhauern Lev Bukovsky (1910–1984), Oļegs Skarainis (1923) und Jānis Zariņš (1913–2000). Das Projektteam wurde mit der höchsten Auszeichnung der Sowjetunion – dem Lenin-Preis – für sein Werk geehrt.

Das Gelände der Gedenkstätte umfasst 25 Hektar und ist somit flächenmäßig eine der größten Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus in ganz Europa. Die Handschrift des kreativen Teams lässt sich der Tradition von Brutalismus zuschreiben. Der Träger des Kunstwerks ist das Kulturministerium der Republik Lettland, in dessen Auftrag die Gedenkstätte von der Gemeinde Salaspils betrieben wird. Mit dem Abschluss der vollumfassenden, doch im Hinblick auf das Originalwerk sehr respektvoll durchgeführten Sanierung im Jahr 2018 wird den Besuchern eine ständige Ausstellung eröffnet. Hier werden die zahlreichen Aspekte dieses so facettenreichen Objekts wissenschaftlich fundiert und – perspektivisch bedingte subjektive Deutungsmöglichkeiten berücksichtigend – ergebnisoffen erläutert. Die Gedenkstätte steht seit 2017 unter Denkmalschutz. Die Freilichtanlage ist rund um die Uhr, die ständige Ausstellung jedoch nur zu Geschäftszeiten besuchbar.

Roberts Putnis