Das in katholisch geprägten Gemeinden der Regionen Lettgallen und Selija verbreitete Totenoffizium ist eine besondere Form der Totenmesse, die nicht durch einen Geistlichen begleitet wird. Das Totenoffizium wurde gemeinsam mit den im Osten Lettlands verbreiteten katholischen Messen, die traditionell im Mai an Kreuzen unter freiem Himmel gehalten werden, in den lettischen Kulturkanon aufgenommen. Es findet in der Regel im Haus von Verstorbenen statt, wo für diese Gebete gesprochen werden. Das im 18. Jahrhundert von jesuitischen Missionaren eingeführte Ritual ist ein sichtbarer Ausdruck der Volksfrömmigkeit und hat eine eigene Musikform. Die Totengebete sollen familiäre Werte stützen, die Verbindung zwischen den Generationen stärken und Verstorbene auf dem Weg vom Leben in den Tod begleiten.

In Lettgallen sterben auch heute noch viele Menschen zuhause. Der Leichnam wird dann bis zur Beerdigung in einem kühlen Nebengebäude, wie beispielsweise einer Scheune, einem Schuppen oder auch einer Garage, aufgebahrt. Insbesondere in den ländlichen Regionen haben die Menschen einen anderen und näheren Bezug zum Sterben und zum Tod als in den Städten. Das Totenoffizium, das in der Regel Frauen aus der Umgebung halten, ist eine wichtige Trauerbegleitung für die Angehörigen.

Geschichtlich betrachtet ist das Totenoffizium eine Art des Stundengebets, das um das Jahr 800 entstand. Es wird in der ersten Nacht nach dem Versterben im Rahmen der Begräbnisfeier und auch an Allerheiligen abgehalten. Als musikalische Begleitung dient die Psalmodie, die Grundform gregorianischer Choräle. Das Totenoffizium war über die Jahrhunderte ausschließlich Geistlichen vorbehalten. Es ist ungewöhnlich, dass dieses Ritual in Lettland seit dem 18. Jahrhundert von christlichen Laien durchgeführt werden darf.

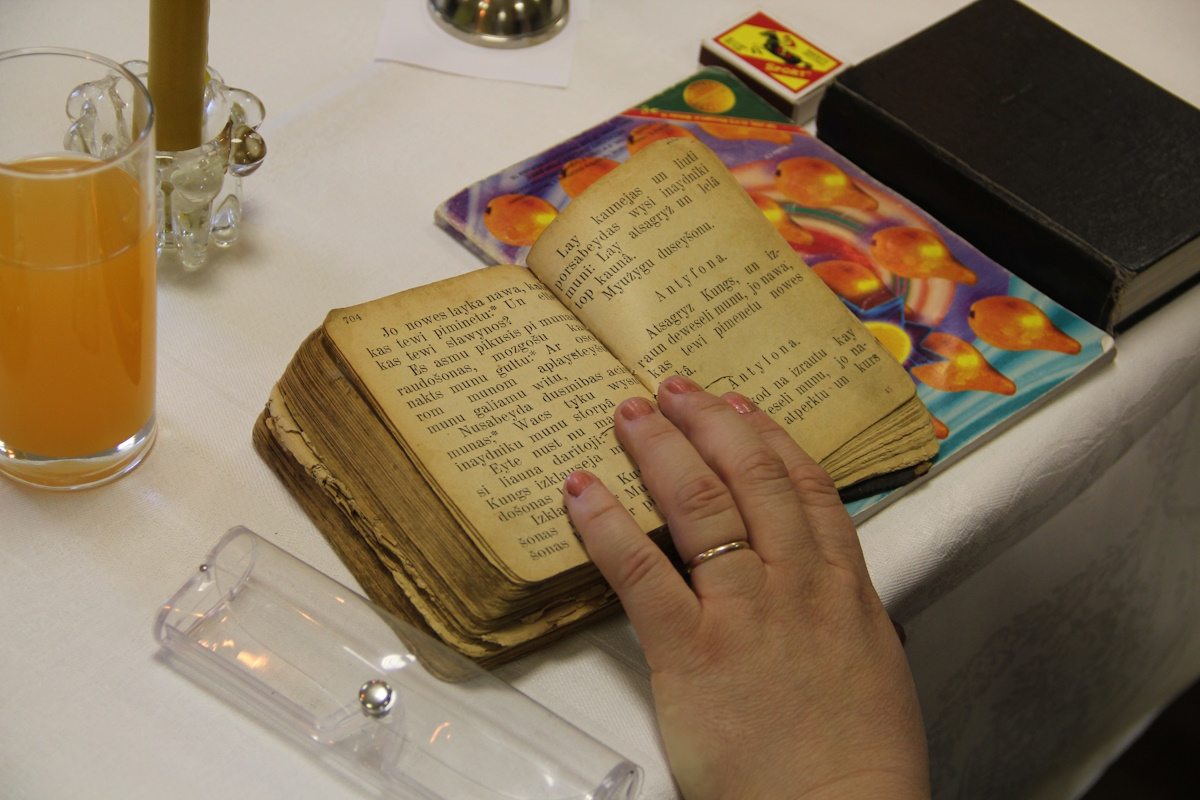

Vom Tod bis zur Beerdigung des Leichnams vergehen in der Regel mehrere Tage. Während das Totenoffizium früher jeden Abend vom Versterben bis zur Begräbnisfeier abgehalten wurde, findet es heutzutage zumeist nur an einem oder zwei Abenden vor der Beerdigung statt. Dazu versammeln sich Angehörige, Freunde und Nachbarn des Verstorbenen zu einer gemeinsamen Trauerfeier. Die Sängerinnen sitzen in der Regel um einen rechteckigen Tisch mit einem weißen Leinentuch, auf dem Kerzen und ein Kruzifix stehen. In manchen Regionen stehen auch etwas Salz auf einem Teller und Brot für den Haussegen dabei.

Jährt sich der Todestag zum ersten Mal, wird die Aufnahme des Verstorbenen in den Kreis der Verstorbenen der Familie gefeiert. Diese Feier kann am Todestag oder für mehrere Verwandte in Form eines gemeinsamen Offiziums zum Gedenken an die Verstorbenen begangen werden. Die Begleitung eines Verstorbenen in das Reich der Toten ist eng assoziiert mit den heidnischen Bräuchen der lettischen Urbevölkerung, die ihre Vorfahren im Herbst ehrte, um diesen für die Unterstützung bei der Feldarbeit und die Ernte zu danken. Die jesuitischen Missionare haben diese vorgeschichtlichen Bräuche zu christlichen Traditionen umgedeutet.

Heute wird ebenso wie in anderen Teilen der christlichen Welt an Allerheiligen der Toten gedacht. In der Kirche kommen Gläubige bereits zwei Stunden vor der Messe zusammen, um für die Verstorbenen zu beten. Auch im Kreise der Familie kann das Fest gefeiert und mit dem Besuch einer Messe oder des Friedhofs verbunden werden. Dieser Tag bietet zudem die Möglichkeit, Verwandte und Freunde zum gemeinsamen Gedenken wiederzutreffen. Gemeinsam soll an diesem Tag eine Brücke zwischen den Lebenden und den Verstorbenen geschlagen werden.

In der katholischen Lehre stellt das Fegefeuer den Ort der Läuterung auf dem Weg in den Himmel dar. Das Totenoffizium ist eine Form, die Qualen der verstorbenen Seelen auf dem Weg dorthin zu verkürzen. So ist es möglich, einem Verstorbenen auch nach dem Tod noch seine Liebe und sein Mitgefühl zu bezeugen.

In der Sowjetzeit wurde das Totenoffizium nicht direkt eingeschränkt oder untersagt. Allerdings wurden junge Menschen von der Teilnahme ferngehalten, damit ihnen keine Nachteile durch Repressionen in der Schule entstanden. Damit war eine Weitergabe der Tradition allerdings erheblich erschwert. Infolgedessen ist das Totenoffizium heute vom Aussterben bedroht, denn viele der Sängerinnen sind mittlerweile selbst in hohem Alter. Um dem Verlust dieser Tradition entgegenzuwirken wurden die Gesänge des Totenoffiziums 2012 in das Programm des Folklorefestivals Baltica aufgenommen.

Jens Grabowski